En varias oportunidades (Maldavsky, 1995, 1998a) he intentado realizar una

descomposición de la estructura psíquica en pacientes adictos graves, sobre todo al

alcohol y la cocaína. Basado en el análisis de las presentaciones clínicas en sesión

llegué a la conclusión de que en ellos prevalece un fragmento paranoico, a menudo

celotípico, como lo sostiene Freud (1911c).

Sin embargo, el desarrollo del delirio queda

interferido por una alteración del quimismo pulsional, gracias a la ingesta. Los

sentimientos de humillación, inferioridad, furia, exclusión y dolor, que integran estos

celos quedan entonces remplazados por estados de aturdimiento, sopor y apatía,

consecuencia del ataque a la vida afectiva realizada mediante el consumo. Es que en el

desarrollo de un proceso psicótico Freud (1911c, 1914c) diferenció entre dos momentos.

En uno triunfa la defensa (sobre todo la desestimación) y en el otro retorna lo sofocado.

Mientras la defensa tiene éxito, sobreviene un estado megalomaníaco, derivado de la

sobreinvestidura del yo por libido retirada de los representantes psíquicos de la realidad

y del superyó.

En cambio, el retorno de la realidad y del superyó desestimados

corresponde a la tentativa de curación, es decir al proceso restitutivo, momento en el

cual se desarrollan los delirios manifiestos.

Existe un conflicto pues entre la tendencia

defensiva y una realidad y un superyó que pretenden volver por sus fueros a costa de la

megalomanía yoica. El retorno de lo desestimado va acompañado de sentimientos

displacenteros, sobre todo el de inferioridad (a menudo presentado como vergüenza),

que el paciente pretende soslayar incrementando la megalomanía. Precisamente, en esta

pugna entre la retracción narcisista (derivada de la desestimación) y la restitución se

inserta la práctica adictiva, que pretende mantener sofocado el restablecimiento

delirante del nexo con la realidad y con el superyó.

La retracción narcisista propia de la

desestimación es consecuencia de un rechazo violento de una realidad que resulta

decepcionante, y el abandono rabioso del nexo con ella contiene el valor de una

venganza y de un refugio en el yo propio. La decepción ante la realidad genera un

incremento de la furia, el dolor y la herida narcisista. Es decir, esta decepción

intensifica un sufrimiento rabioso, agudo. El dolor en juego es el propio del duelo por la

pérdida de un objeto sino de una fachada identificatoria, de tipo precario. Por lo tanto

este duelo tiene un carácter insidioso, disolvente de la complejización psíquica. El

rechazo de la realidad decepcionante se acompaña de un ataque a la función paterna,

desde la cual proviene la exigencia de atenerse a los hechos y no desecharlos con

arrogancia.

Pues bien, la ingesta tiene inicialmente el valor de sostener la defensa ante

la realidad y ante la instancia paterna y consecuentemente de conservar la megalomanía.

En cuanto al tipo de consumo, permite deslindar entre dos alternativas. En efecto, a

menudo los ansiolíticos y los atracones alimentarios producen exitosamente el efecto

buscado, por lo cual se da un pasaje de la megalomanía a los estados de sopor. En

cambio, la ingesta de cocaína o de alcohol suele conducir a un desarrollo de dos

tiempos, en secuencia.

Primero se conservan la euforia megalomaníaca, pero luego la

sustancia incorporada puede producir un efecto inverso, desinhibitorio: un retorno más

irrefrenable del proceso restitutivo delirante.

Cabe preguntarse por qué algunos pacientes psicóticos desarrollan la secuencia

1) decepción, 2) retracción narcisista, 3) restitución delirante, mientras que otros, los

adictos, intercalan la ingesta entre el segundo y el tercer momento.

Con ello nos

introducimos en la consideración de un segundo aspecto interviniente en las adicciones

graves, una tendencia a tramitar los procesos psíquicos mediante la alteración somática, tóxica. Esta otra corriente psíquica ya no aspira a defenderse de una realidad

decepcionante y del superyó mediante la desestimación, sino a abolir el afecto. La

defensa es también la desestimación, pero dirigida contra el sentir, contra la vida

afectiva, núcleo de la subjetividad. El ataque contra el sujeto del afecto es común al

autismo, las afecciones psicosomáticas, las neurosis traumáticas y las adicciones, pero

solo en estas últimas el medio para consumar la abolición subjetiva implica la toma de

una decisión, la de llevar adelante la ingesta.

Volvamos brevemente a considerar

momento a los tres momentos antes mencionados en las psicosis, sobre todo al segundo,

la retracción narcisista. Freud (1911c, 1914c) sostiene que en este momento la

megalomanía, que surge en la tentativa de tramitar la libido que ha refluido sobre el yo,

es sustituida por un estancamiento libidinal, tóxico, como consecuencia del fracaso en la

tentativa de procesamiento antedicha. La retracción narcisista culmina en una doble

situación tóxica. En parte se vuelve tóxica por el estancamiento de la libido narcisista.

Entonces sobreviene la angustia hipocondríaca. También se vuelve tóxica porque queda

estancada la libido objetal, lo cual conduce al desarrollo de somatizaciones. Tales

situaciones tóxicas exigen el pasaje (de carácter violento) a la restitución, y por lo tanto

tienen un carácter transitorio.

En este punto hallamos las convergencias y divergencias

respecto de las adicciones. Lo común consiste en la retracción narcisista, y la diferencia

se halla en que en las adicciones esta se conserva gracias a un refuerzo de la

megalomanía mediante la ingesta, que aumenta el estado tóxico. La razón para que

ocurra este desenlace, en lugar de la restitución, la hallamos en la fijación a una

perturbación en el erotismo intrasomático que conduce a perpetuar un recurso, la

alteración en la fuente pulsional, junto con una defensa como la desestimación del

afecto. En consecuencia, en lugar de la combinación entre dolor, vergüenza,

humillación, celos, sentimientos de exclusión e injusticia, advertimos la prevalencia de

estados de sopor, aturdimiento y apatía.

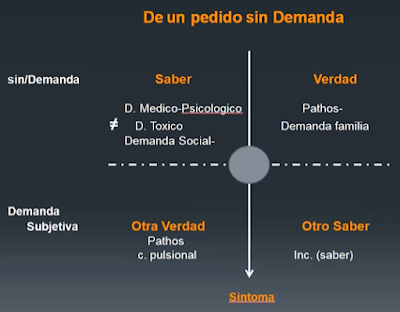

Así, pues, hallamos esta combinatoria de corrientes psíquicas: la desestimación

de la realidad y de la instancia paterna, propia de la paranoia, la desestimación del

sentir, específica de pacientes con componentes autistas, tóxicos o traumáticos. Sin

embargo, en los hechos clínicos suelen aparecer vestigios de otra estructura clínica, de

tipo caracteropático histérico, fóbico u obsesivo. La coexistencia de esta otra estructura

implica que con las defensas ya señaladas se combina una tercera serie, propia de las

caracteropatías. Entre tales defensas figuran sobre todo la represión y su fracaso, las

identificaciones, que dan origen a los rasgos patológicos de carácter, y las desmentidas

secundarias, a menudo desarrolladas a partir de la pubertad.

Esta tercera estructura, la

caracteropática, con sus correspondientes defensas, suele aparecer como la fachada de

contacto con la realidad, y puede en consecuencia generar desconcierto en el equipo

interviniente, ya que al paciente le sirve para escamotear su núcleo, que va desde la

paranoia a la alteración corporal para abolir el afecto.

En este núcleo, por lo demás, suele ocurrir que, desde el vivenciar del paciente

el fragmento paranoico quede proyectado, y que él se suponga dependiente de un

psicótico. Como este psicótico odia la realidad, el paciente se concibe a sí mismo como

el destinatario de la violencia de su interlocutor delirante, y, en consecuencia, desde su

perspectiva el consumo puede ser el modo en que responde a las actividades

aniquilantes ajenas. Al suponerse desestimado por el otro, se abole como sujeto del

afecto.

Esta situación es la más frecuente: coexistencia entre una corriente

caracteropática de fachada, un fragmento paranoico proyectado, una abolición del

afecto mediante la alteración orgánica. Cuanto mayor el deterioro psíquico y mayor la

alteración en la economía pulsional del paciente, más frágil es la presentación caracteropática de superficie, pronto sustituida por estallidos de violencia y caos

intrapsíquico y vincular, cuando la realidad vuelve a ser decepcionante.

Establecida la combinatoria entre corrientes psíquicas interviniente en las

adicciones graves, podemos mencionar algunas situaciones menos frecuentes, pero

igualmente complejas en cuanto a su discernimiento y a su abordaje clínico específico.

En este grupo incluimos sobre todo a aquellos pacientes en los cuales el fragmento

psicótico no es paranoico, sino esquizofrénico (Maldavsky, 1998b). El sentimiento de

injusticia, de ser víctima de abusos (que involucran la práctica erótica homosexual),

propio de la paranoia, persiste cuando se trata de una psicosis esquizofrénica. Pero en

este último tipo de estructura el sentirse víctima de abuso integra un traslado del

conflicto al terreno cognitivo: el paciente se siente objeto de experimentación, o un

instrumento para que otros accedan a un conocimiento a su costa.

Esta comprobación clínica nos lleva a interrogarnos acerca del núcleo de la

combinatoria de las corrientes psíquicas en las adicciones graves.

Lo permanente

consiste en la abolición del sujeto del afecto mediante la alteración orgánica deliberada.

A ello se le agregan una corriente psíquica psicótica (a menudo paranoica,

excepcionalmente esquizofrénica) y otra caracteropática: histérica, fóbica u obsesiva.

Estas constelaciones se presentan de manera similar en los casos en que la

ingesta de cocaína o el consumo excesivo de alcohol no resulta en una adicción sino en

una práctica periódica, usualmente durante los fines de semana y/o las vacaciones

(Maldavsky, 1998a). En tales pacientes constatamos la eficacia de la desestimación del

sentir mediante la alteración orgánica, como en las adicciones. Pero se trata de un

mecanismo que opera de manera intermitente, con una periodicidad que deja espacio a

otras corrientes psíquicas. Entre ellas prevalece la propia de una estructura depresiva,

centrada en una desmentida de la realidad y de la instancia paterna, y junto con ello la

instalación de un duelo patológico. Como en las estructuras depresivas, el sentimiento

de inferioridad y la dependencia amorosa de un sujeto egoísta y vengativo resultan

aspectos básicos.

En consecuencia, podemos conjeturar que la corriente psíquica

paranoica, propia de las adicciones graves, ha sido sustituida, en el caso del consumo

periódico, por una orientación anímica diversa, de tipo trasgresor, vengativo. Con ello

aludo a que el fragmento psicótico (paranoico, esquizofrénico) no tiene en estas

situaciones la vigencia que posee en las adicciones graves. Su lugar es ocupado,

insistimos, por un fragmento trasgresor, desafiante, en el cual predomina la desmentida

de la realidad y de la instancia paterna. Tal fragmento trasgresor y vengativo queda

localizado en un personaje del cual el paciente depende amorosamente.

Los

sentimientos de inferioridad, los celos y el dolor narcisista y rabioso por la pérdida de

un objeto que apuntala la omnipotencia, tienen entonces ocasión de aparecer en la

conciencia, situación alternante con otras en las cuales el afecto queda abolido por la

ingesta.

A estas dos corrientes psíquicas se le suele agregar una tercera, caracteropática,

similar a la que hallamos en las adicciones graves. También en estas otras condiciones

clínicas esta corriente caracteropática se revela frágil, pero en este caso la debilita sobre

todo el entrampamiento en la dependencia amorosa de un personaje vengativo, siempre

desagradecido, envidioso y decepcionante, dueño del poder.

Es frecuente que en los

hechos las relaciones intersubjetivas acuerden con esta constelación defensiva, por lo

cual el paciente encuentra interlocutores (cónyuge, socio, familia) que despliega una

práctica intrusiva, vengativa y descalificatoria del sentir ajeno. Igualmente, en las

adicciones graves hallamos que la dependencia de un interlocutor psicótico queda

potenciada por las intervenciones de quienes rodean al paciente, y que en parte este

promueve.

También advertimos pasajes de una alternativa a la otra, sea desde la adicción

grave al consumo episódico, sea a la inversa, por lo cual es necesario disponer de los

recursos teóricos para pensar las situaciones clínicas diferenciales, sobre todo en cuanto

a la virulencia del ataque (desestimación) al sentir, tanto mayor cuanto se complementa

con el desarrollo de una corriente psíquica psicótica que cuando prevalece la

disposición trasgresora, desafiante.

Bibliografía

Freud, S. (1911c) “Puntualizaciones psicoanalíticas sobre un caso de

paranoia descripto autobiográficamente”, en AE, vol. 12.

(1914c) “

Introducción del narcisismo”, en AE, vol. 14.

Maldavsky, D. (1995) Pesadillas en vigilia. Sobre neurosis tóxicas y traumáticas,

Buenos Aires, Amorrortu Editores, 1996.

(1997)

Sobre las ciencias de la subjetividad, Buenos Aires, Nueva

Visión, 1997.

(1998a)

Lenguajes del erotismo, Buenos Aires, Nueva Visión,

1999.

(1998b) “La adicción a la cocaína y su relación con la

esquizofrenia”, Universidad Kennedy Revista, 2, 98

Fuente: Notas teórico-clínicas sobre las adiciones graves y el abuso periódico de cocaína y

alcohol (David Maldavsky)