jueves, 29 de mayo de 2025

Melancolizaciones en distintas estructuras clínicas

domingo, 30 de octubre de 2022

Paranoia: Que-hacer del analista

La paranoia fue descubierta en 1863 y la caracteriza un delirio sistematizado. Para la psicosis en general, Freud planteó que la representación y el afecto son expulsados. En la clínica constatamos la ajenidad y lo extraño del síntoma para el mismo psicótico que es muy difícil o imposible de conmover. Lo particular de la paranoia es que ésta no muestra un déficit o la fragmentación, sino una singular unificación, así como una tramitación y localización del goce intrusivo en el delirio, que se presenta lógico, riguroso, a la manera de una “locura razonante”, según Sérieux y Capgras.

De esta manera podemos preguntarnos: ¿Qué lugar para el analista en la transferencia, cómo posicionarse e intervenir?

El paciente al que llamaremos Jorge concurre a la consulta en junio del 2021. Ha realizado tratamiento dos veces por semana hasta la actualidad. El tratamiento continúa. No toma medicación.

Lo que Jorge trae a consulta es una serie de ideas con carácter persecutorio y celos. Concretamente, relata que su cuñado le ha robado su parte de la empresa, de la que Jorge es dueño del 50% y su hermana del otro 50% de las acciones. Denuncia que la hermana y el cuñado no le dejan ingresar a las instalaciones. La empresa de la que se trata es una prolífica empresa familiar, que es tercera en importancia dentro de su rubro a nivel nacional.

Jorge manifiesta que su hermana y cuñado le intervienen el mail, que le ha lavado la cabeza al padre (presidente de la empresa) para que él no quiera verlo y encima le hace firmar documentos aprovechando la avanzada edad de éste. Refiere que su cuñado es ambicioso y que por dinero es capaz de cualquier cosa, de comprar jueces, empleados para que estén en su contra, incluso que podría contratar un sicario para matarlo… Jorge ha sido denunciado penalmente por su hermana por violencia de género. A su vez, él la ha denunciado penalmente por haber cooptado la voluntad de su padre (circunvención de incapaces). Además, está a cuatro meses de ser padre por subrogación de vientre en Estados Unidos y teme que su hermana, junto a su cuñado, sobornen a la gestadora para que ella aborte a su hijo, motivo por el cual él mantuvo este embarazo en secreto.

Todo esto es enunciado con una certeza inquebrantable, que no admite prueba contraria. En el seminario 3, Lacan hace la distinción entre la realidad y la certeza en la psicosis. De esta manera considera que en el sujeto psicótico no está en juego la realidad, sino la certeza. Por otra parte, encontramos conservación de la actividad intelectual, el mantenimiento del contacto con el ambiente, aunque era evidente la presencia de un delirio sistematizado, lógico y coherente.

El paciente gasta horas diurnas y nocturnas releyendo las causas judiciales, contando una y otra vez lo ocurrido más las elucubraciones a dos amigos y a su pareja, vínculos que aparecen severamente deteriorados.

Se trata de un paciente, que en términos actuales del DSM V podría diagnosticarse con el Trastorno delirante crónico (tipo persecutorio, en este caso), una patología cuya característica esencial es la presencia de una o más ideas delirantes persistentes durante más de un mes (tres meses para la CIE-10) que se caracterizan por ser coherentes. Son ideas no extrañas, potencialmente posibles en la vida real (por ejemplo, ser engañado por su cónyuge, perseguido, envenenado, amado en secreto, etc.). La edad típica de comienzo es hacia los 40-49 años en el hombre.

La transferencia

Hay una particularidad en la transferencia con pacientes psicóticos, en la medida que el sujeto supuesto saber del analista es certero. De esta manera, por ejemplo, el psicótico puede pensar que el analista no le responde a sus preguntas a propósito. El analista debe alojarlo, pero debe evitar encarnar a ese Otro que goza de él. El ejemplo de este tipo de transferencia lo encontramos muy bien descrito en el caso Schreber y el dr. Flechsig. Las posiciones de erotomanía o perseguidor para el analista, son permanentemente ofertadas por la estructura y son lugares de los que hay que correrse.

En un principio a Jorge se lo nota inseguro acerca de cuánta información dar, como si sospechara que el analista pudiera estar del lado de sus perseguidores. Tras haber escuchado la demanda inicial, y habiendo notando esta desconfianza por parte del paciente, pese a la enunciación de la regla de confidencialidad, decidí establecer una serie de medidas tendientes a aumentar su confianza. Le propuse al paciente lo que yo llamé “medidas de protección”.

La primera medida fue crearle en su mail una serie de alertas que le anunciaran si la empresa era mencionada en las redes. Además, le enseñé a rastrear los edictos societarios utilizando el buscador de la segunda sección del Boletín Oficial de La Nación. De esta manera, él sabría si hubo un cambio de directorio, una convocatoria a Asamblea, una disolución de la sociedad. Toda esta información es accesible a cualquiera y de manera gratuita.

Esta serie de medidas instaló la confianza necesaria para poder trabajar con el paciente.

El lugar del analista en la paranoia

Élida Fernandez nos refiere que la posibilidad del analista ante la psicosis es la de un “amor de amistad, de una phillia, de un amor de uno o más sujetos en relación a una idea” un primer amor al semejante, salido de la relación al otro que goza, en la psicosis. Este es el lugar posible para el analista en el tratamiento, el secretario del alienado, el lector de un lector, el testigo de un testigo.

El relato de Jorge aparece actual, reiterativo. No hay referencias al pasado, de manera que las primeras intervenciones tienen que ver con historizar, pedir fechas de un relato que aparece compacto, sin fisuras, sin pregunta. De esta manera, se construye en análisis una trama:

Jorge es el menor de tres hermanos, único hijo varón.

A los 20 años, él “se asume” homosexual, al mismo tiempo que la hermana conoce a su pareja. Rápidamente este cuñado ingresa en la empresa, ya que ninguno de los hermanos trabajaba allí y el padre se había quedado sin socio comercial. Posteriormente, se casan. Aquí comienza el calvario de Jorge con su cuñado y la hermana.

Recordemos que en la tercera parte de la descripción del mecanismo paranoico, Freud resalta esta forma singular del síntoma, con la frase: Yo, un hombre, amo le amo a un hombre. Ubica distintas reflexiones sobre esta frase, donde en el delirio persecutorio es "le odio", que proyectado se vuelve "me odia". Lo cancelado retorna desde afuera como algo totalmente ajeno y disruptivo, no se trata de la vuelta de lo reprimido.

Cinco años después (25 años), Jorge ingresa a trabajar en la empresa familiar tras haber hecho un recorrido por el ámbito de la publicidad, de donde obtuvo la licenciatura, pero no logró insertarse laboralmente. Las tareas que él hacía no eran sustantivas (Él hacía las redes sociales, la página). Quienes llevaban las riendas de la empresa eran su cuñado y hermana.

A los 30 años, ocurre una pelea entre Maxi y el cuñado a las piñas, porque “me objetaba todo”. Estas discusiones entre él y su hermana con el cuñado eran frecuentes.

A sus 33 años, muere su madre. Al año siguiente, Jorge inicia un tratamiento psicológico con la misma psicóloga que su padre, donde es diagnosticado con el trastorno límite de la personalidad. No aceptó tomar medicación.

A sus 37 años, el padre reparte las acciones de la empresa, pues ya estaba llegando a los 80 años. La división se hace en un 33% para cada hermano.

A los 38 años, Jorge conoce a su pareja, Bruno. La hermana mayor se retira de la empresa, de manera que el paquete accionario queda 50% para Maxi y su hermana.

A los 39 años, me conoce a mí en la clínica de fertilidad.

A sus 42 años, se hace la implantación de dos embriones correspondientes, biológicamente,a Maxi y a Bruno. El embrión de Jorge se pierde a las 4 semanas de embarazo.

Este evento es el que descompensa el cuadro y desde allí comienza a proliferar toda la producción delirante mencionada. Las coyunturas del desencadenamiento son peculiares en cada caso. Generalmente estriban en el encuentro del sujeto con un significante de la serie Nombre del Padre, es decir un significante situado en un lugar de tercero, imposible de simbolizar para el sujeto.

Mientras ocurría el embarazo, Jorge había metido a trabajar en la empresa a su pareja Bruno y éste último comenzó a cuestionar el manejo de la empresa (que se venía haciendo desde hace 20 años). Bruno es lic. en RRHH y alimenta las sospechas de Jorge. Comienzan a haber escándalos en la empresa, gritos entre ellos por un lado, y la hermana con su cuñado por el otro, todo frente a los 60 empleados. En febrero del 2021 Maxi y Bruno son echados de la empresa, tras protagonizar ambos una gran pelea. A partir de esta pelea hubo una denuncia por violencia de género realizada por la hermana. A partir de allí, Jorge no vuelve a ingresar a la empresa y comienza una batalla judicial. En junio, comienza el tratamiento.

El embarazo perdido de Jorge tiene particularidades. Quien pagó por él fue su propio padre. El plan de la pareja era tener “un hijo cada uno”, los cuales serían inscritos con sus respectivos apellidos. Según Jorge, era muy importante para su padre continuar con el apellido, tarea que Jorge sentía que le había sido encomendada, pues sus hermanas no podían transmitirlo.

En los primeros meses del tratamiento, el embarazo del otro embrión siguió en curso, pero Jorge no se sentía el padre. Su pareja, notando esto, decide inscribir al niño con el apellido de Jorge. En el espacio de terapia, se trabajó sobre la paternidad y en particular las ideas persecutorias relacionadas con el mismo. Por ejemplo, Jorge temía que su familia supiera que él no era el progenitor de su hijo.

Rectificar el delirio

Sabemos que la idea delirante puede ser rectificada hasta cierto punto. Ese punto inquebrantable es aquello que al sujeto le ha hecho signo y que lo convoca a interpretar algo de la realidad, que le concierne a él. ¿Pero de qué manera hacerlo?

Una posibilidad está en tomar lo que la escuela inglesa nos dice acerca del punto de fijación o clivaje de las enfermedades psicóticas, que yace en la posición esquizo-paranoide y en los comienzos de la posición depresiva. La posición esquizoparanoide, la más primitiva, divide a los objetos entre bueno y malo y está pendiente al sufrimiento de los objetos malos. En esta etapa los objetos son parciales, son objetos buenos o malos. Esta visión parcial, que no es la única que podemos hacer del mundo, es la que impregna en gran medida a las estructuras psicóticas. Desde el punto de vista cognitivo, lo que vamos a encontrar es la dualidad “todo o nada” en el proceso de pensamiento.

De esta manera, transferencia mediante, se puede apostar a la inscripción de espacios intermedios, donde quepan otros matices de la experiencia mental a la cual el paciente nunca ha llegado.

El paciente, en cierto momento, comienza a plantear que se trata de que su cuñado y hermana le quisieran robar, sino que fue su propio padre quien maquinó los eventos de la empresa “desde las sombras”. De esta manera, su hermana y cuñado pasan a ser un títere de este padre, que Jorge empieza a catalogar de perverso e inescrupuloso, narcisista… Esta versión tiene algún pincelazo de verdad: el padre efectivamente había echado a un socio antes, además que había engañado silenciosamente a la madre de Jorge con la contadora de la empresa durante años. Incluso, el padre había tomado la parte de la herencia de su propia hermana, la tía de Jorge.

Para Jorge, es ahora su padre quien se la agarra con él por haber desafiado el orden de la empresa; refiere que todo este tiempo su padre había querido que él tuviera un hijo para continuar su apellido, con el beneficio de sacárselo de encima de la empresa, por tener que criar al niño en su casa. Todo este tiempo, Jorge conjetura, se hizo pasar por senil para que nadie se diera cuenta de la verdad (el padre tiene 86 años).

Comienza en Jorge una etapa depresiva, al Jorge sentir haber perdido a su familia y a la empresa. El analista resalta que no todo está perdido: gracias a los planes de su padre, el paciente ahora tiene su propia familia: su esposo y su hijo. Además, aún tiene el 50% de las acciones y eventualmente, él puede vender su parte e iniciar un proyecto de su interés lejos de ellos. En estos momentos se está trabajando en cuáles podrían ese proyecto, que en el mejor de los casos, se trate de una obra que le remita a hacerse un nombre a través de ella y le funcione de estabilización.

lunes, 25 de julio de 2022

Consciencia del inconsciente en el proceso psicoterapeútico de la paranoia y su adecuación psicosocial

Si bien las contribuciones al concepto de paranoia se inician con Kart L. Kahlbaum en 1863 (1), posteriormente Kraepelin lo definió como el:

desarrollo insidioso de un sistema permanente y firme de delirios que surge en razón de causas internas y que está acompañado de la perfecta preservación del pensamiento, voluntad y acción claras y ordenadas. Las alucinaciones están ausentes y, aunque la enfermedad siga un curso crónico, no se observa deterioro de la personalidad.

A esta definición de Kraepelin se unen Koller y Mayer definiendo cinco puntos:

1.Etiología interna

2.Delirios de persecución

3.Convicción delirante de celos o de grandeza

4.En ausencia de un trastorno afectivo primario (debemos de reseñar la aportación del Dr. Alonso Fernández en cuanto a las depresiones paranoides). Profesor Asociado del Departamento de Psiquiatría y Psicología Médica, Facultad de Medicina, Universidad Complutense de Madrid Memorias del congreso La psiquiatría en el siglo xxi: realidad y compromiso 424

5.El encapsulamiento de síntomas en un “modus vivendi” del paciente

Pronto aparece la disidencia respecto del origen no endógeno sino psicogénico, encabezado por Gaupp, Kretschmer, Matussek y Jaspers, enriqueciendo Kretschmer el concepto de personalidad previa del paranoico (sensible, tierna y autoafirmativa) y rastreando el desarrollo de la enfermedad delirante como el resultado irreversible de la experiencia e historia del paciente, de sus ideas y de sus emociones (2, 3).

Jaspers acuña el concepto de “comprensibilidad” y distingue entre proceso y desarrollo, de gran utilidad en la práctica psiquiátrica posterior (4). Desde la perspectiva psicoanalítica hemos de reseñar las aportaciones de Freud, quien describe cómo el paranoico magnifica de una manera exagerada el conocimiento de los impulsos propios y ajenos y, a través del caso Schreber, describe desde sus raíces el desarrollo de un sistema delirante a través de las fases de negación, deformación y proyección en la relación ambivalente con el padre o sus sustitutos y sus temores a la castración (5). Así mismo Lacan, en su tesis doctoral (1932) correlaciona la paranoia con la evolución de la personalidad y el narcisismo secundario (6).

Los trabajos de Gatian de Clérambault, en 1942, respecto a la escisión del Yo y el automatismo mental, con sus substanciosas observaciones clínicas, son muy importantes para entender desde la doble vertiente teórico-práctica a estos pacientes (7).

Los trabajos de Johanson en 1964 perfilan en la génesis de la paranoia la enfermedad orgánica aguda o crónica o la intoxicación como causa obvia e inmediata en algunos casos y más remota en otros (8). Desde el punto de vista cognitivo, la dualidad “todo o nada” existente en el proceso de pensamiento. Y en las vertientes conductistas, hablaríamos de las pautas de comportamiento basadas en el recelo, la suspicacia… que lo único que expresan es el tipo de pensamiento existente en el paranoico (9).

Si bien en 1952 la primera clasificación del DSM-I introduce la paranoia, las clasificaciones DSM-IV – TR (10) y CIE-10 (11) junto el arsenal ideológico reseñado anteriormente, son las bases conceptuales de que disponemos los profesionales de la salud mental para entendernos en el día a día con el enfermo paranoico y, si bien la ayuda de los psicofármacos es de gran utilidad, y prácticamente imposibles de usar, sólo la comprensión del “proceso morboso” puede ayudar a sanar al paciente o a que conviva con su patología más adecuadamente en su nivel social.

¿Cómo posicionarnos psicoterapéuticamente ante el paciente paranoico?

Desde un enfoque dinámico, nos encontramos con un ser humano cuya fórmula de armonizar sus necesidades internas y la realidad externa es negar ambas. Este mecanismo mental, si podemos modificarlo, va a dar lugar a un “rico mundo inconsciente” que, en un proceso de años, podemos “limar” suficientes contenidos como para definir un modelo psicoterapéutico en la paranoia.

No vamos a negar que la experiencia que compartimos los colegas habitualmente es sombría, desalentadora y difícil si el paciente logra sanar, y menos dura, pero frustrante, si no modificamos el continente mental cuyos contenidos pueden adaptarse más flexiblemente, pues esto supone que hemos fallado en psicoterapia.

En este proceso terapéutico nos podemos ayudar en primera instancia de antipsicóticos a pequeñas dosis a fin de modificar la angustia y, cuando aparecen fases depresivas, con antidepresivos, si bien el paciente es muy resistente a las intervenciones psicofarmacológicas, pero los nuevos antipsicóticos tienen mejor aceptación y, sólo en base a una buena relación médico-paciente, se crea la suficiente confianza para apoyarse en el arsenal psicofarmacológico. Sería así como “Doctor te voy a dar un voto de confianza o te hago un favor”.

A nivel psicológico, cuando aparecen estos pacientes a consulta, los equiparo con “bebés sobrecargados”. Son remitidos por profesores, abogados o sacerdotes con el fin de establecer un diagnóstico, es decir, ponerles su identidad, pero todos ellos vienen referidos por una autoridad que nos transfiere la “vivencia de agobio” en la relación con el paciente, su “voracidad” y la impotencia para saciar dichas necesidades, junto “al recelo”.

Otras veces, los pacientes mentalmente más avanzados, llegan conscientes de que han roto varios procesos psicoterapéuticos y, proyectando la impotencia o la denigración en el anterior terapeuta: “Era un perverso”, idealizan la nueva relación psicoterapéutica, apareciendo inmediatamente en transferencia “el desafío” del control y en contratransferencia una serie de sentimientos y necesidades tan intensas que nos hace sentir la impotencia del bebé para saciarlas y la forma de restituirse en la Omnipotencia del Delirio (Dualidad: Nada – Todo, Blanco – Negro, Si – No) (12).

Mi técnica se basa en generar una alianza terapéutica sobre tres pilares: el primero es la sinceridad, el segundo la escucha de todo el material preverbal del paciente, “el paciente debe sentirse querido por el terapeuta”, “querido por si” no por lo que represente. Si este proceso no es sincero, si el terapeuta miente en su capacidad de amar al paranoico, pronto éste va a descubrirlo y el tratamiento es abortado, esta vez no por las dificultades del paciente, sino por las limitaciones del terapeuta, que también las tenemos, pero que en la psique del enfermo significa acumular una desesperanza. Diría que el paciente paranoico obliga a una actitud vocacional, con él hemos de ir más allá de “lo profesional”, y nos enfrenta con nuestra capacidad de amar al enfermo y no desesperarnos.

El tercer pilar es la pulcritud interpretativa en el modelo mixto dinámico-cognitivo. Dualidad del todo o nada a fin de poder crear un continente mental más amplio, con espacios intermedios, donde caben otros matices de la experiencia mental a la cual el paciente nunca ha llegado.

Cuando la alianza es sólida, empiezo a mostrar cómo sus deseos, temores, anhelos y necesidades modifican su aparato mental en todo o nada, transformando su vida en una gran dificultad para satisfacer sus necesidades diarias y sentirse “contento”. (Creo un vínculo entre emoción y pensamiento).

De esa manera indirecta suele producirse el primer insight; primero, a nivel preverbal que se expresa con manierismos “el entrecejo fruncido” y posteriormente verbalizando el propio paciente con la palabra hostilidad, como recuerdo de otras necesidades, más primarias, no resueltas y que le dejan lleno de rabia: “Soy hostil y desconfiado”.

¿No es posible que podamos querer a alguien tan hostil?, este es de nuevo el desafío del paranoico por lo que incrementa su hostilidad hacia el terapeuta verbalizando y, a veces, actuando fantasías autodestructivas del mundo o de los demás, o restituyéndose con los delirios, la gravedad de la transferencia puede llevarle a la amenaza vedada de nuestra incapacidad como terapeutas, e incluso a denunciarnos en los tribunales. Con el fin de minimizar esta fase de tratamiento suelo hacer un comentario de “puesta, en realidad” al paciente, respecto a que “me comprometí a ayudarle y quisiera hacerlo, siempre que usted me lo permita”. Con mis palabras le restituyo en el control, baja su miedo y, en paralelo, disminuye su hostilidad.

Un comentario de esta índole suele ir seguido de varias faltas en las sesiones ¿Descanso o abandono para el terapeuta? y un nuevo intento de acercamiento a nosotros, desde una posición menos exigente, pero muy dolorosa psíquicamente para el paciente pues aparecen somatizaciones, que no suelen ser graves (torceduras de articulaciones, gastritis, diarreas, alergias, eccemas, etc.).

La debilidad del YO del paranoico no solo se pone en juego con el mecanismo de defensa, delirio, negación, escisión, proyección y somatización, sino que tergiversa, falsifica o niega datos a fin de conservar el dominio de “la relación con el otro”.

Las interpretaciones en esta fase las dirijo a relativizar el poder del terapeuta, a mostrar nuestra limitación, es decir establecer un “espacio gris”. Desde donde se puede tolerar “ser engañado” “ser manipulado” y poder diferenciar entre mi intención de ayuda o la suya en obstruir sus propios sentimientos. Reintroyección de la capacidad de pensar, al servicio del Yo a cerca de lo verdadero, lo cierto y alejamiento del superyo sádico con el que funcionan dichos pacientes. Quizás éste sea el primer gran momento difícil del desarrollo psicoterapéutico.

En éste momento se despliega la envidia, sin recurrir a negarla, puede reconocer el paciente como le ha influido disminuyendo su capacidad de amar. Para el paciente es un momento muy doloroso mentalmente y hay que cuidarnos mucho de no mostrar nuestro triunfo (volveríamos a la paranoia), hemos de mostrar la profunda necesidad que supone ser humanos y depender de otros iguales para cubrir nuestras necesidades. Dicha interpretación suele seguirse de verbalizaciones por parte del paciente de las múltiples formas de satisfacer sus necesidades hasta ese momento:

• Seducir al otro con las propias capacidades.

• Paralizar al otro en sus capacidades.

• Poseerlo como un objeto.

• Vivir el propio YO a través de los deseos de quien paralizo y poseo.

• Robarle, mentalmente, sus contenidos para saciar sus necesidades.

Aparece la consciencia de un mecanismo muy agresivo como modelo de relación narcisística primaria y por el contrario el insight que en esta relación psicoterapéutica se ha sentido más libre, no exigido y que posee un matiz distinto, (ambos insight son los pilares del cambio psicoterapéutico) y la interpretación debe mantenerse como un filo de navaja que introduzca el conflicto señalado cognitivamente, de manera flexible y sutil.

En este momento la transferencia en el aquí y ahora con nosotros puede resolver la forma de relación de objeto narcisista y va seguida de la alegría en descubrir “algo nuevo con el terapeuta”, una forma nueva de estar con los otros, apareciendo el temor de perder algo bueno.

En esta dualidad de “tener–perder” lo bueno surge la duda, que enloquece de nuevo al paciente y nos confiere con el paciente otro espacio terapéutico donde sólo la credibilidad del terapeuta, acumulada a lo largo de los años de tratamiento, es el punto que tranquiliza al paciente en la duda y, desde este nuevo espacio, se proyecta hacia el sistema social (familia, trabajo…). Verificará el paciente 1.000 veces que no le engañamos (no sería una duda sino la evidencia). Entiende como ha ido enfrentando sus sentimientos de minusvalía, desarrollando su envidia ante su necesidad, en lugar de mostrarlas, sus dudas, transformadas en certezas, sus maneras infantiles de enloquecer para no sentir dolor, evitando las formas adultas de depender, ahora está mas gris (sin triunfos), está más triste, puede plantearse su desconfianza ante el amor, sentir pena y entristecer, pero va ganando su batalla a enloquecer “delirio”.

El proceso posterior de psicoterapia es una nueva vuelta por todo el camino inicialmente labrado pero ahora, diríamos dentro de una analogía agraria, corresponde al proceso de sembrar sentimientos y emociones que le hacen sentir y entender menos intensamente la envidia y más su narcisismo primario al servicio de reformular su identidad “ya no es papá, ni son los profesores, a quienes admiro, y quienes gratifican todas mis necesidades y que me fallan” “ambivalencia”. Ahora es el terapeuta, bien masculino o si es femenina en su parte masculina, a quien puedo querer porque me demostró comprensión y entendimiento pero ¿las tengo todas conmigo?. La introyección de este nuestro insight, va seguido de los recelos propios y una nueva pregunta ¿Cómo me quieren los demás?, A esta altura del tratamiento hemos podido conseguir y estabilizar la diferenciación entre el Yo - No Yo, y mantener razonablemente una duda en la cabeza, sin delirar, ya que el paciente comienza a elegir como expresarse y con quien quiere expresarse, y esto va seguido de sentimientos de tranquilidad. Es en este momento donde las necesidades básicas se unen a la erótica, apareciendo los tan nombrados “núcleos homosexuales” de los pacientes paranoides. Situación técnicamente más complicada si el paciente y el terapeuta comparten analogías de género. Dentro de la analogía agraria, la semilla ha germinado y el campo tiene una rápida siembra que permite dar nuevas vueltas psicoterapéuticas, cuyo objetivo es mejorar las relaciones interpersonales del paciente. En este sentido, no hay nada que añadir a todas las transformaciones clásicas descritas en el delirio propio de cada paciente paranoide. Finalmente dichas características: envidia, odio, erotización y desconfianza se centran a nivel laboral y social en competitividad, pero ya no es ciega, dolorosa y delirante, como al comienzo del tratamiento, sino “colaboradoramente recelosa” (13, 14, 15).

Finalmente entramos en la fase más profunda, la de los automatismos mentales seguidos o no de alucinaciones sensoriales. Voy correlacionando este material con su hipersensibilidad “El bebé primitivo” que necesita quitarse los miedos al vacío llenándose de olores, sonidos, sensaciones (recreo mental de una madre arcaica) o activarse lingüísticamente o motrizarse con sus automatismos, autoafirmarse activamente en su identidad más profunda, en su capacidad de expulsar.

En este momento los nuevos anticompulsivos realizan el papel de protección y nos permiten una nueva vuelta para colocar estos contenidos mentales en los nuevos contextos. Posteriormente retiro los anticompulsivos y el paciente queda consciente de sí, serenado, con ciertos rasgos de personalidad “llamados paranoides”, pero con criterio sobre “su delirio sufrido” y sin necesidad de recurrir a este sistema para llenar el vacío de su identidad.

Referencias bibliográficas

1. Manschreck, Theo C. Trastornos delirante y psicótico compartido. Tratado de Psiquiatría Kaplan. Volumen II. Intermédica, 2005, pág. 961-978.

2. Fuentenebro, Filiberto. Estados paranoides. Volumen II, capítulo 35. Interamericana. Megraw Hill. Madrid. 1990. 1041-1056 3. Alonso Fernández. Psicosis esquizofrénicas. Fundamentos de la psiquiatría actual. Paz Montalvo. Madrid. 1969. 308-412.

4. Jaspers. Los complejos sintomáticos de la vida psíquica “loca”. Psicopatología general. IV parte. Ed. Fondo de cultura económica. México. 1996 5. Freud, Sigmund. Observaciones psicoanalíticas sobre un caso de paranoia autobriográficamente descrito. Obras Completas. Tomo XIII. Historiales clínicos. Iztaccihuatl S.A. México 1977.

6. Lacan, J. De la psicosis paranoica en sus relaciones con la personalidad. Madrid. 1ª edición. Siglo XXI.1976.

7. Gaeton Gatian de Clerambault, Gaëton. Automatismo mental y paranoia. Buenos Aires. Polemos.1995.

8. Barcia, D. Trastornos delirantes crónicos. Tratado de Psiquiatría. Vol.II. Madrid. Aran. 2000. 315-322.

9. Saphiro, D. Estilos mentales. Psique. 1976. 96-114 10. DSM-IV-TR. Manual de diagnóstico diferencial. Barcelona. Masson. 1996. 11. CIE

10. Trastornos mentales y del comportamiento. Meditor. Madrid 12.León, Beatriz de- Bernardi, Ricardo. Contratransferencia. Buenos Aires. Polemos. 2000.

13. Ogden, Thomas H. La matriz de la mente. Madrid. Tecnipublicaciones. 1989. 14. Bion, W.R. Una teoría del pensamiento. Volviendo a Pensar. Buenos Aires. Horne.Paidos. 1989. 151-164.

15. Toledo Ruiz, E. “Fenómenos no verbales y verbales. En Psicoterapia dentro de un modelo psotkleiniano”. Revista de psicopatología. 16 (

Fuente: Ana E. Toledo Ruiz (2006) "Consciencia del inconsciente en el proceso psicoterapeútico de la paranoia y su adecuación psicosocial" - V Congreso Internacional de la Asociación Psiquiátrica de Jalisco, Colegio Médico, A.C. 423 XIV Congreso Internacional del Instituto de Psiquiatras de la Lengua Española La psiquiatría en el siglo xxi: realidad y compromiso

miércoles, 22 de junio de 2022

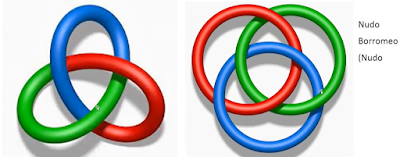

¿Cómo y por qué Lacan pasa del nudo de 3 al Nudo de 4 cuerdas? (2)

Entrada anterior: ¿Cómo y por qué Lacan pasa del nudo de 3 al Nudo de 4 cuerdas? (1)

En esta entrada vamos a tomar a Lacan en los seminarios 21, 22 y 23. Los registros están anudados de la siguiente manera:

sábado, 14 de mayo de 2022

La clasificación psiquiátrica de las psicosis

En el ordenamiento psiquiátrico, las psicosis se ordenan de cuatro maneras:

1) Por funciones psíquicas, como lo hace Pereyra en su manual. Se toman la memoria, la percepción y otras funciones psicológicas y cómo estas se trastornan.

2) Estudio sindromático: Ej. el síndrome confusional, síndrome depresivo, síndrome demencial, etc.

3) La clasificación de Henry Ey, en donde se ordenan 3 planos sucesivos:

a. semiología del comportamiento. Relación social con el medio y competencias en la vida cotidiana.

b. Semiología de la vida psíquica, como lo hace Pereyra. Se evalúa la conciencia, la afectividad, memoria, actividad sintética basal, etc.

c. Semiología de los trastornos de la personalidad, que es más estructural.

4) La inclusión de la semiología. Kraepelin, escuela inglesa. Por ejemplo, aquí tenemos a las psicosis como la paranoia, la parafrenia y la esquizofrenia.

Henry Ey dividió a los trastornos mentales en cuadros agudos y crónicos.

Los cuadros agudos están secuenciados de acuerdo al compromiso de la conciencia, yendo desde lo menos grave a lo más.

1. Psiconeurosis emocionales.

2. Crisis de manía y melancolía (agudos)

3. Psicosis deliorantes agudas.

4. Psicosis confusionales.

5. Epilepsias.

Las enfermedades crónicas se ordenan con un criterio que tiene que ver con la desestructuración de la personalidad, tomando el juicio como referencia.

1. Perversiones.

2. Toxicomanías.

3. Neurosis.

4. Psicosis delirantes crónicas (paranoia).

5. Psicosis alucinatorias crónicas.

6. Psicosis imaginativas (parafrenia).

7. Psicosis confusional: el juicio queda abolido y suspendido en los episodios agudos.

8. Demencias (pierde el juicio) y oligofrenias (el juicio es insuficiente).

La clasificación que aquí veremos es

1) Psicosis agudas: experiencias delirantes. Todo este grupo tuvo diferentes nombres: delirio súbito, bufé delirante, psicosis imaginativas agudas, episodio psicótico breve.

2) Psicosis confusionales: Síndrome de Korsacoff ó delirio alcohólico. Delirio agudo.

3) Trastornos del humor: manía y melancolía, sin alteraciones de la consciencia. Son los trastornos bipolares de hoy en día. Los trastornos bipolares no siempre implican psicosis, aunque Kraepelin los muestra así.

Psicosis agudas

Las experiencias delirantes implican la eclosión súbita de un delirio transitorio, breve y polimorfo. Aparece de forma manifiesta, irrumpe en la conciencia, produciendo ilusiones, alucinaciones y sentimiento de perplejidad. Se los denomina delirium o falso delirio. Se da prevalentemente en jóvenes mujeres y que hay que diagnosticarlo diferencialmente de otras entidades. Algunos lo homologan a esquizofrenias agudas, otros a las psicosis maníaco depresivas y otras a las psicosis confusionales.

El paciente tiene convicciones e intuiciones que no puede explicar. Las alucinaciones, generalmente son exuberantes, auditivas ó psíquicas ("falsas alucinaciones", intrapsíquicas). Aparece sonorización del pensamiento, robo del pensamiento. También aparecen sensaciones de apocalipsis. Oscilación del humor. Hay menos grado de desestructuración de la consciencia que en las psicosis confusionales. El paciente puede encontrarse fascinado, o viviendo una pesadilla. Se encuentra entre la vigilia y el sueño, en estado crepuscular.

Evolución: remite luego de alguno días, semanas o meses (excepcionalmente). No deja secuelas, pero tiene posibilidad de recidiva. También puede ser el inicio de una psicosis crónico.

Pronóstico: evolucionan hacia el delirio crónico de una paranoia, esquizofrenia o hay restitución. Ej. las locuras de Meynert.

Presentación clínica: Tiene tres características.

1. Vertiente imaginativa: predomina la fabulación, los pacientes relatan peripecias pintorescas.

2. Interpretativa. Paroxismos, interpretaciones delirantes sueltas, con reacciones emocionales.

3. Componente alucinatorio: generalmente acústico-verbales, cinestésicas, cenestésicas (vísceras) y visuales. Estas alucinaciones suelen ser místicas, de contenido agradable o eróticas.

Estos cuadros agudos tienen causas tóxico-infecciosas, como drogas, cloral, peyote, opiáceos, mezcalina. También endotóxicas, producto del aumento de algún metabolito como la urea. Otras causas pueden ser infecciosas, como la meningitis, tuberculosis, septicemia, infecciones, neumonía. Causas hormonales como el puerperio, pre-senilidad, diabetes, trastornos hepáticos o renales. También shocks emocionales, traumatismos mecánicos.

Psicosis confusionales

Para distinguirlas de la esquizofrenia, hay que tener en cuenta el signo patognomónico de ésta: la interceptación del pensamiento o bloqueo según Kraepelin. En cambio, lo propio de las psicosis confusionales es la desorientación. Se trata de una psicosis breve en donde predomina la confusión mental, obnubilación de la conciencia, que va desde el estupor próximo al coma. La desorientación es variable, hay amnesias, delirio onírico o experiencia onírica. Prevalece en ambos sexos, de diferentes edades.

Las psicosis confusionales pueden aparecer tanto de manera progresiva, desde signos inespecíficos, como de manera brusca.

El paciente se presenta con la "máscara de la confusión", por la perplejidad, mirada perdida, ausente, perplejidad ansiosa. Agitación, impulsividad dificultad en el lenguaje (mutismo, hasta estado de ecolalia de apoyo con el interlocutor para pensar), dificultad para comprender. Las ideas aparecen confundidas, aglutinadas, sintaxis alterada. Sin lucidez ni claridad de la conciencia ni precisión para pensar. Trastornos evidentes en la memoria (fijación, evocación, falsos reconocimientos, etc). Delirios confuso oníricos, sueños de vigilia, alucinaciones visuales que se encadenan rápidamente, con temas místicos, eróticos, relacionados con el trabajo. Perturbaciones auditivas, cinestésicas, y cenectopatías. La percepción de la realidad aparece deformada.

Se cura en un lapso breve sin secuelas, en el mejor de los casos, de manera busca o progresiva. También puede cronificarse. Puede tener recidivas. Excepcionalmente, puede llegar a la muerte, que se produce por causas infecciosas o la sustancia tóxica.

Las psicosis confusionales tienen tres formas clínicas.

a- Estuporosa: predomina la alteración de la conciencia.

b- Alucinatoria: predomina el delirio onírico.

c- Delirio alcohólico.

En el onirismo puro, predominan alucinaciones vívidas con estado de confusión agudo y puede evolucionar al delirio agudo.

El delirio agudo es un estado confusional, maligno. Suele ser mortal. Predomina un estado de confusión aguda, agitación, espasmos violentos, alteración somática general del cuerpo (deshidratación, hipercalemia, aumento de socio, aumento de urea, aumento de nitrógeno), vómitos, disminución de glóbulos rojos, hemorragias.

Las causas son tóxicas siempre y se trata del cuadro más grave de los que vimos. En estos cuadros están comprometido lo físico, aparte de lo psíquico.

Trastorno del humor: psicosis maníaco depresiva

H. Ey define a la manía como un estado de hiperexitación de las funciones psíquicas, exaltación del humor y desencadenamiento de las funciones. Tiene manifestaciones psíquicas, psicomotrices y neurovegetativas. Pueden tener pródromos, como fase depresiva o de exaltación ligera. Sino, se instala súbitamente con manifestaciones de euforia, estado de bienestar, verborrea, taquipsiquia, alborotado con proyectos, irritable. La taquipsiquia puede llegar a la fuga de ideas.

En la manía todas las funciones psíquicas quedan alteradas: asociaciones alborotadas, memoria con mentismo, atención disminuida por la atención espontánea, el sujeto se distrae. La sensopercepción es superficial, con falsos reconocimientos y recuerdos. A veces, aparecen alucinaciones o pseudo alucinaciones. El humor es expansivo, con hipertimia placentera, infatigabilidad, se siente dichoso, imparable. A veces pueden ser peligrosos para si mismos o para otros.

La presentación clínica más habitual es la forma leve, la hipomanía. También puede darse una forma delirante y alucinatoria, que desestructura la conciencia. Otra forma es la sobre aguda, el furor maníaco, que se ve poco. Este implica una extrema agitación, desestructuración de la conciencia y trastornos en el cuerpo, como la inapetencia.

Hay cuadros mixtos, maníacos depresivos, con los dos estados.

La melancolía es la forma más grave de los estados depresivos. En el DSM aparece bajo el nombre de trastorno depresivo mayor.

Las depresiones se clasifican por su estructura. La melancolía es una forma de depresión. Las causas se dice que son endógenas, hereditarias,. Hay una formas de depresión agitadas (agitación psicomotriz), atípicas, frecuentemente en mujeres y jóvenes. Puede haber hiperfagia y trastornos gastrointestinales. Síntomas físicos. Hay también estados mixtos de depresión y euforia. Hay depresión en la esquizofrenia y también depresiones neuróticas.

Hay otras maneras de clasificar las depresiones. La melancolía es la depresión más grave. Henry Ey dice que allí predomina una hipertimia displacentera, tristeza, el dolor moral y la disminución psicomotriz. La melancolía tiene las siguientes formas clínicas:

- Simple: Predomina la inhibición y no el dolor moral.

- Estuporosa: predomina la inhibición psicomotriz

- Ansiosa: predomina un estado de agitación, inquietud. Lamentos, gemidos, súplicas. Ideas suicidas constantes.

- Delirante: Ideas delirantes melancólicas, cargadas de afecto, monótonas, pobres en cuanto contenido ideico. Ideas del pasado, del futuro y en las relaciones con los otros, donde el sujeto se ubica como resto. Culpa, ruina, hipocondríacos, etc. Hay una forma grave, el delirio de Cotard, donde el sujeto niega que el mundo exista y él tampoco. Se siente muerto en vida. Ideas de inmortalidad extrañas.

Hay estados mixtos y también formas monosintomáticas, donde hay pocos síntomas (acá el cuadro es más benigno). La presentación es muy variable. Pueden darse de manera aisladas, otras veces remitente, o intermitente. La forma circular se da de modo sinusal.

Cuadros crónicos: Paranoia. Parafrenia y Esquizofrenias.

Se trata de psicosis delirantes crónicas.

PARANOIA

Fue descubierta en 1863 y la caracteriza un delirio sistematizado ("locura crónica"), diferente al delirio pequeño. En ese sentido, hay que diferenciar el delirio del delirium.

La paranoia tiene dos grupos de formas de delirio: 1) Delirio de interpretación 2)Delirio de querulancia o reivindicación. Este último, para Kraepelin, aparece bajo dos formas de presentación: en una predomina las ideas de perjuicio (celos, persecutorio y delirio hipocondríaco) y la megalomanía (delirios de alta cuna, erotomanía, delirios místicos).

Para Kraepelin, la paranoia es el desencadenamiento insidioso de un sistema delirante, inamovible, de causas internas con total mantenimiento del querer, pensar y actuar (mantiene la conciencia). Lo que hay es un desvío del juicio para contactar la realidad.

PARAFRENIA

En 1912 Kraepelin la definió como una "bolsa de gatos", porque no se puede definir si se trata de una demencia precoz o de una paranoia. Se corresponde con formas de delirio megalómanas, de evolución crónicas, que se corresponde con la forma expansiva, delirio de imaginación (forma confabulatoria de la parafrenia), el delirio crónico de Magnan, asociado a la forma sistemática. Tiene otra forma fantástica, que se asocia al delirio de alucinación crónico o fantástico (parafrenia fantástica).

La agrupación que hace Kraepelin está propuesta como delirio imaginativo, mientras que en la paranoia el delirio es interpretativo o intuitivo.

La parafrenia es una psicosis que conserva el sentido práctico y no requiere internación, pese a que se superpone a la realidad. Si no se le tocan los delirios, no afloran.

Para Pereyra, la diferencia está en que el paranoico quiere hacer causa de sus ideas mientras que el parafrénico no. este último cuenta todo como si fuera una novela. En la esquizofrenia, en su forma paranoide, hay un desinterés por el otro.

En la parafrenia encontramos un delirio de persecución que lo acerca a la paranoia. En la paranoia no suele haber alucinaciones pero sí delirios, salvo en las formas mixtas donde hay delirios visuales. La parafrenia puede darse:

- En forma expansiva: humor aumentado, manía, pero aparecen ideas delirantes y alucinaciones, aunque con menor grado de sistematización.

- La forma confabulatoria es infrecuente. Aparecen falsos recuerdos, fabulación, historias extravagantes, alucinaciones, ilusiones de la memoria. Predomina lo imaginativo.

- la parafrenia fantástica produce delirios locos, desconcertantes, fantásticos. Las alucinaciones son muy frecuentes, auditivas y cenestésicas.

ESQUIZOFRENIA

Antiguamente este cuadro tuvo varios nombres, hasta que Bleuler propuso el término actual. Se trata de un grupo de psicosis a veces crónico y está marcada por accesos intermitentes que pueden o no retroceder y que no admiten una restitución.

Las esquizofrenias dejan fallas cognitivas e intelectuales, por eso se habla de brotes, justamente, por ese efecto de deterioro que dejan. La esquizofrenia implica un desdoblamiento de las funciones psíquicas, una desorganización (que no es demencia, donde se pierden).

Existen síntomas fundamentales y accesorios. Los accesorios son los más ruidosos, como las alucinaciones, las ideas delirantes, alteración de la memoria, del lenguaje. Son síntomas positivos, neoformaciones, o exageración de las funciones normales.

Los síntomas negativos de la esquizofrenia implican una merma de la función. Implican principalmente los trastornos en la asociación de ideas (intelectuales y volitivo), disminución de la afectividad, ambivalencia. El síntoma secundario es el autismo, la contracción del autoerotismo. Hay relajación del mundo exterior, encierro, declinación de la voluntad hacia los otros. Las funciones de motilidad, memoria y sensopercepción no se alteran, salvo en los momentos graves.