En esta entrada, trabajermos sobre el tema de las pesadillas. Se preguntó J. L. Borges "¿Si las pesadillas fueran grietas del infierno?"

Por su parte, Sigmund Freud, en "Complementos a la teoría onírica" (1920), O.C. dice que:

" (...)los sueños de angustia resultan ser, una vez anuladas las deformaciones impuestas por la censura, satisfacciones de deseos inmorales: egoístas, sádicos, perversos. Tal como sucede en la vida diaria, estos delincuentes disfrazados son incomparablemente más numerosos que los que actúan a cara descubierta".

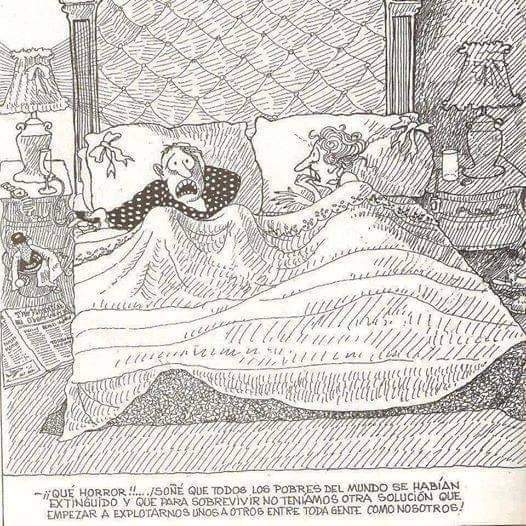

El genio de Quino nos ofrece la siguiente viñeta:

El 9 de noviembre de 2021 tuvo lugar la Conferencia Virtual dictada por Miriam Fratini, titulada ""Una temporada en el infierno" Angustia y pesadilla". Forma parte del Ciclo de Conferencias 2021 "La angustia: su presentación en la clínica", de la Institución Fernando Ulloa.

A continuación, mis apuntes sobre la misma.

Hay un poema escrito por Arthur Rimbaud llamado "Una temporada en el infierno", de 1873. Resulta una metáfora iluminada para nombrar a la pesadilla. Tiene un capítulo que se llama Noche de infierno, donde define a la pesadilla como un sueño en un nido de llamas, lo cual es interesante en tanto un sueño que arde allí donde anida, lo cual a nosotros nos resuena en aquel sueño de "Padre, ¿no ves que estoy ardiendo?".

La creación poética ha reunido múltiples veces al infierno con la pesadilla. En 1977, en el teatro Coliseo Borges dictó una conferencia sobre la pesadilla en la que concluye preguntándose "¿Y si las pesadillas fueran grietas del infierno?"

¿A qué se debe esta conjunción de lo infernal con lo pesadillezco? Probablemente, a que el horror y la presión asfixiante que sentimos en nuestras pesadillas nos acercan a esa figura del sufrimiento y la condena eterna que suponemos en el infierno. La hipocrecía o el pudor de los teólogos ha reservado el uso de la palabra eternidad para los predestinados al infierno.

En el dominio de muchos fantasmas bien terrenales, a veces creemos asomarnos a la idea del sufrimiento o del malestar que conlleva la supuesta eternización de algo. Imaginemos un dolor, una depresión, una enfermedad, una circunstancia cualquiera de la vida que no cesa y nos pone en relación siniestra de infinitización. Freud también dice, citando a Goethe, que una serie ininterrumpida de días felices puede ser algo muy difícil de soportar.

El infierno es una fuerte figura del mal en nuestra tradición judeo cristiana de occidente. Freud cita varias veces a lo infernal y lo demoníaco. Hay algo de esa figura del mal que nos habita a los humanos, proyectada quizás en un después de la muerte en la idea teológica.

Los poetas llevan la delantera a los psicoanalistas, que con sus decires constituyen un puesto de avanzada de lo que muchas veces queremos explicar en el psicoanálisis. Lacan dice una frase ejemplificadora, cuando dice sobre Marguerite Duras "Ella sabe sin mi lo que yo enseño".

En la conferencia de Borges, él dice que la pesadilla es una especie en el género de los sueños. Si creemos que esto es así, tendríamos dos grandes tópicos: angustia y sueños. Son dos temas que recorren de punta a punta la obra de Freud. Freud vuelve permanentemente a su teoría onírica, a sus teorías de la angustia en transformaciones, desarrollos, impasses, interrogantes y distintos momentos. Los relatos de los sueños y la manifestación de la angustia son un núcleo de nuestra clínica. Sería muy difícil recorrer hoy estos términos complejos.

La angustia, tanto como la pesadilla, no necesitarían definición alguna, porque la vida es despóticamente real. En las lecciones introductorias de 1915, Freud, en las lecciones sobre la angustia, en la página 2367 dice:

No creo tener necesidad de definir la angustia. Todos ustedes la han experimentado, aunque sea solo una vez en la vida, este afecto.

Si preguntáramos a Borges qué es la pesadilla, Borges diría que "la pregunta es retórica, sé demasiado bien la respuesta". Todos tenemos un saber acerca de la angustia y la pesadilla. ¿Entonces por qué hablar de esto? El discurso del psicoanálisis no patologiza a la angustia. La angustia tiene una relevancia en nuestra práctica y es un resorte clínico fundamental. Tiene un lugar privilegiado, por ejemplo, en el seminario 10 de Lacan dice: Preservamos la dimensión de la angustia por su importancia. Es el único afecto que no engaña, la única traducción subjetiva del objeto como causa de deseo. Fija la dimensión temporal del análisis. Orienta al sujeto en su deseo.

En la clínica, es muy importante la angustia y el psicoanálisis está en las antípodas del capitalismo contemporáneo en el que vivimos, ya que el capitalismo forcluye o rechaza a la angustia y pretende adormecerla en la aspiración de una vida desangustiada. Al mismo tiempo, acaudala y engrosa las arcas de laboratorios multinacionales aplicados a la venta de psicofármacos. Se estigmatiza a la angustia y al mismo tiempo se sirve de ella para acumular dinero con la venta de ansiolíticos. Para el psicoanálisis, la angustia tiene que ver más con lo que dice Mario Benedetti: no te salves... que es mucho más que decir que no tomes clonazepam.

¿Qué vinculo hay entre la angustia y la pesadilla? La pesadilla muestra una falla de la función de la angustia como señal o indicio de que la falta puede faltar. Este modo de enunciar a la angustia, en tanto falta de la falta, es el que Lacan establece la función de la angustia como una señal de un peligro. El mismo Lacan advirtió que hay algo inquietante en esta idea de que si falta la falta, comienza la angustia. Hacia el final de la clase 3 del seminario 10 dice esto.

En el seminario 4 Lacan habló sobre la falta, adjudicable al ordenamiento simbólico. Allí dice que si el niño puede ir al lugar de lo que a la madre le falta, hay algo que nos deja estupefacto. Con Freud, uno podría pensar que Juanito se angustia por el peligro de la falta de la madre. Dice Lacan en el seminario 10:

En Inhibición, síntoma y angustia,

Freud nos dice, o parece decirnos, que la angustia es la reacción, reacción —señal ante Ia

pérdida de un objeto; así, enumera: la del medio uterino envolvente, que tiene lugar al

nacimiento, la eventual de la madre considerada como objeto, pérdida del pene, la del amor del

objeto y la del amor del super ego.

Ahora bien, para ponerles ya en cierto camino que resulta esencial tomar, la vez pasada

les dije que la angustia no es la señal de una falta, sino de algo que es preciso llegar a

concebir en el nivel redoblado de ser la carencia del apoyo de la falta.

De lo que se trata la señal de angustia es de la falta del apoyo que aporta la función de la falta. Continúa Lacan:

¿Acaso ignoran

ustedes que no es la nostalgia de lo que llaman el seno materno lo que encuentra la

angustia sino su inminencia todo lo que nos anuncia algo que nos perm itirá entrever que

va a volverlo a él? (...) Lo más angustiarte para el niño es que

justamente esa relación sobre la cual él se instituye por la falta que le hace descanso, esa

relación resulta ser lo más perturbado cuando no hay posibilidad de tanta, cuan do la

madre le esta todo el tiempo encima, y especialmente al limpiarle el trasero, modelo de la

demanda, de la demanda que no podría desfallecer.

La angustia, entonces, es que la relación con la falta sobre la que se instituye el deseo queda perturbada al no haber posibilidad de falta y la madre se le viene encima. Para decirlo rápidamente, es porque hay falta en la madre que hay deseo. Porque algo falta entre el niño y el Otro, lugar en simbólico en el que el niño se constituye como hablante, que el deseo existe. Cuando hay función simbólica de la falta entre el sujeto y el Otro, el deseo se constituye. Por eso, Lacan definirá al deseo como metonimia de la falta, ese deslizamiento permanente del deseo hacia otra cosa.

De esta manera, la angustia es una señal que advierte al sujeto del peligro de que esa falta, constitutiva del deseo humano, de pronto pueda faltar y que el Otro se vuelva algo aplastante, como en la pesadilla.

En cuanto a la pesadilla, en el seminario 10 Lacan hace una presentación esquemática que la angustia se presenta como un desfiladero entre el goce y el deseo.

Es en el tiempo de la angustia que el deseo se constituye. Esta función media entre de la angustia entre el deseo y el goce lo lleva a Lacan a hablar de vertientes de la angustia del lado del deseo ó del lado del goce. En lo que dijimos hasta ahora, la angustia se presenta del lado del deseo, porque protege de la inminencia ó el peligro de que la falta falte. Freud había dicho que el horror (shrek) que podemos presenciar en los sueños de angustia, que podemos asimilar a las pesadillas, consiste en la falta a la disposición de la angustia ó la falta del apronte angustiado. Cuando Freud habla del horror, plantea una falla de la angustia como señal de que la falta viene a faltar.

La pesadilla nos orienta en la angustia desde la perspectiva del goce. En el seminario 10, Lacan habla de la experiencia de la pesadilla, separándola de los procesos oníricos y extendiéndola a múltiples situaciones de la vida. En el seminario 21 dirá que:

el pensamiento no es

sino lo que he llamado hace poco "lo que se cogita", es decir, un sueño negro, aquél en el

cual, comúnmente, ustedes habitan. Porque si en algo nos inicia la experiencia analítica es

en la circunstancia de que lo más cercano a lo vivido, a lo vivido como tal, es la pesadilla.

Cuando lacan habla de la experiencia de la pesadilla, cita y recomienda el libro de Jones The nightmare, que Lacan ya había mencionado en el seminario 4. Allí se menciona a la pesadilla en términos del íncubo, esos demonios que oprimen y paralizan al soñante. Henry Fuseli tiene un famoso cuadro, el del demonio que oprime el pecho de una soñante:

El íncubo que la oprime es la pesadilla y detrás emerge la figura de una yegua nocturna (nightmare). Lacan, por su parte, da las coordenadas de la pesadilla:

Ni por un instante

pienso eludir su principal dimensión: la angustia de la pesadilla es experimentada

hablando con propiedad, como la del goce del Otro. El correlativo de la pesadilla es el

íncube o el súcube, ese ser que hace sentir todo su opaco peso de extraño goce sobre

nuestro pecho, que nos aplasta bajo su goce.

O sea, que tanto en el mito como en la pesadilla vivida, lo que vemos es que aquel ser que pesa por su goce es también un ser que interroga. También se cita el enigma que la esfinge en el mito le hace a Edipo.

La esfinge, cuya entrada en juego —no lo olviden— precede a todo el drama de Edipo, es

una figura de pesadilla y al mismo tiempo una figura cuestionadora.

Retengamos esta idea de Lacan que lo esencial respecto a la experiencia de la pesadilla, siempre actual, aparece la angustia ante el goce del Otro. Evidentemente, si Lacan dice esto, es que se diferencia la angustia en la pesadilla de la dimensión de la angustia señal, próxima a los sueños que tienen elaboración, incluyendo a los sueños de angustia.

Entonces, tenemos la vertiente de la angustia que mira hacia el deseo y que se va a corresponder a la vida onírica en tanto el sueño es elaboración, trabajo del sueño y cumplimiento de deseo -aún en los sueños de angustia- y que fundamentalmente preserva el deseo de seguir durmiendo (el sueño como guardián del dormir). Hay una dimensión de la angustia ligada a los sueños en tanto trabajo de elaboración ornírica. Otra dimensión de la angustia es la vertiente de la angustia del lado del goce, que es la que se experimenta en la pesadilla en tanto experiencia del goce del Otro.

¿Qué podemos decir del goce del Otro? El goce es el final de juego del principio del placer ó de la regulación del juego placer - displacer. El goce es el nombre de la satisfacción en el más allá del principio del placer. El goce del Otro normbra aquello por lo cual el Otro se satisface con el yo de alguien. Se trata de pensar que el Otro se complace o se satisface en su presencia aplastante, pesada, opaca y extranjera de lo que le gusta. El goce del Otro es el punto en el cual el sujeto se reduce a no ser más que un objeto para el Otro en su satisfacción. Hay un ejemplo que Lacan toma en el seminario 8, que retoma en el seminario de la angustia: el ejemplo de la mantis, en donde se supone que la hembra de las mantis se satisface comiéndose la cabeza del macho en el apareamiento. Con esto, Lacan ilustra que cuando el Otro se satisface con el yo del sujeto, ya no estamos en la angustia que mira al deseo, sino en el horror de la vampirización ó de devoración.

El goce del Otro indica una presencia del Otro como una pura presencia, con un peso aplastante. Esto está enlazado casi estructuralmente con la pesadilla, donde el Otro se viene encima cuando la señal de angustia falla para advertirnos de este peligro.

Lacan, por otro lado, dijo que el goce del Otro no existe, por la sencilla razón de que el Otro es un sujeto, de manera que es incapaz de satisfacción plena. Este es el recorrido de un análisis, que nos permite ver en el relato de una vida cómo a veces hemos quedados capturados en la mira fantasmática del Otro a la manera de la pesadilla.

La dimensión de la interrogación en la pesadilla es muy importante. Hay una película, Los fantasmas de Goya, donde se relata la historia del pintor. Tiene una pequeña historia colateral donde el inquisidor interroga a su víctima, donde la pregunta que hace una y otra vez es si es verdad... Desde la mirada psicoanalítica, la erdad es desde la perspectiva fantasmática, pero en la historia tenemos elementos siniestramente reales de esa presencia de una verdad torturante, cuando en la película se hace de un rasgo un elemento que funda la segregación y que arma un todo que segrega ese elemento detestable e impuro. Tenemos muchos elementos en la historia: judío, lesbiana, mujer, comunista, bruja...

Podemos concluir en que tal vez haya un punto pesadillezco en cada sueño. Es una interrogación abierto, se trata de un fracaso de la angustia como señal de que la falta viene a faltar. Casi en su final de su enseñaza, en el seminario 23, Lacan va a afirmar que la obra de Joyce es el relato de un sueño, que como todo sueño es una pesadilla, aunque sea una pesadilla atemperada. Quizá haya un lugar del sueño, como el ombligo del sueño, donde el sueño fracasa como elaboración onírica y no viste en términos de elaboración del sueño. La pesadilla es un lugar donde el sueño fracasa como tratamiento de lo real por lo simbólico.

La pesadilla de una analizante

Una mujer joven sueña que está en su casa, es de noche. Una presencia femenina la persigue. Dice que la figura es muy indefinida, que probablemente se parece a una de esas figuras fantasmales que ha visto en alguna película de terror. Ella asocia con la película "La llamada", una asociación significativa. La figura fantasmal aparece despeinada, con apariencia de loca y la soñante no puede evitarla, sino sucumbir a esa persecución. Sabe que esa figura la quiere matar, o algo peor, dice. En la pesadilla, ella se encierra en una habitación para protegerse y de repente, se corta la luz. Entonces, cree despertar.

Hay un aspecto a desarrollar sobre los falsos despertares y los límites que a veces se esfuman en las experiencias de las pesadillas, entre lo que es onírico y no lo es. La vigilia ó el sueño, es algo que borra los límites y las escansiones, las diferencias que arman espacios de adentro y afuera, continuidades, antes y después, etc.

La paciente no sabe si despertó ó si sigue en la pesadilla. Ella cree estar despierta, chequea el corte de luz , mira sobre su mesita de luz y advierte que efectivamente ha podido cerrar la puerta con llave y poner un límite con esa figurafantasmal que la persigue. De pronto, una respiración le indica que la figura que la perseguía está adentro de su habitación, según la paciente, que se adelantó a meterse en su dormitorio aprovechando el corte de luz, donde ella creía haber encontrado un refugio. Allí esa se despierta, presa de un horror indescriptible.

Aquí vemos muchos elementos que vimos de las pesadillas:

- La presencia aplastante.

- Los límites borrados.

- La sensación de falso despertar.

- El encierro. Ella creyó dejar fuera lo que en realidad está dentro.

Finalmente, una frase de Alejandra Pizarnik, que la escribe sintiéndose mal el nueva York: Todas las noches me las pasaba en vela con el pensamiento pesadillezco de que yo no podía salir de Estados Unidos. Algo obstaculizaría mi partida y yo me quedaría ahí para siempre.