Entre las patologías graves, está la anorexia mental, que debe ser discriminada de otras presentaciones que no lo son. La anorexia en sí misma es un síndrome, es decir, un conjunto de signos que arman un cuadro clínico. Como síndrome, puede estar presente como epifenómeno en distintas estructuras clínicas.

-Hay anorexias orgánicas, por eso lo primero que hay que hacer siempre es consultar con el endocrinólgo y el nutricionista para descartar causas orgánicas.

-Hay anorexia en la psicosis, generalmente asociadas a formaciones delirantes, formaciones senestésicas en el cuerpo, delirio de envenenamiento, etc. Cuando uno está frente a una anorexia con formaciones delirantes, es fácil situar el diagnóstico de psicosis.

-Hay anorexia en la neurosis estándar, muy asociada a la histeria. Aquí la anorexia aparece como un síntoma, que es una formación del inconsciente. Por lo tanto, la actitud transferencial es otra. El tratamiento es mucho más facilitado, la cura es más rápida y menos problemática. La paciente histérica se queja, sufre de algo que no sabe, está escindida. No sabe porque no está dentro de las representaciones de la consciencia las razones por las cuales sufre. Pueden aparecer desórdenes alimentarios, como otro tipo de desórdenes. No sabe qué le pasa y le demanda ese saber al analista. El analista, como en cualquier histeria, va construyendo con facilidad un lugar.

Existe otro diagnóstico, que es el de anorexia mental, que no es la anorexia de la histeria ni la anorexia como epifenómeno en otros cuadros. La anorexia mental es un cuadro en sí mismo. A ese cuadro es lo que vamos a dirigirnos hoy. Veamos cuáles son sus signos fenoménicos:

• Se manifiesta siempre en la pubertad, aunque no comienza allí. La estructuración de la subjetividad se da en 2 tiempos y en la pubertad se manifiesta aquello que se estructuró en la primera infancia, en los tiempos de estructuración del narcisismo del sujeto. La pubertad es el segundo despertar sexual.

• En la anorexia mental, al contrario de la anorexia de la histeria, se trata de una cuestión de existencia. No hay decisión psíquica y el sujeto que está ahí no sufre.

• De ninguna manera -grábenselo bien- hay distorsión de la imagen corporal en la anorexia mental, aunque esto sí puede darse en la histeria. Digo esto porque está muy difundido esto del espejo gordo con la niña flaca al costado. La anoréxica no se ve gorda, mucho menos bella. Todo esto está del lado de la histeria.

• No depende de ideales cuturales. La anorexia se presenta como un estado de emaciación, que no es flaca. Un paciente emaciado es un paciente que vació su grasa corporal y además empieza a consumir la muscular, se consume. El estado de emaciación compromete a los electrolitos como el potasio, por ejemplo. La hipopotasemia, que es un signo clínico de la anorexia mental, puede traer complicaciones a nivel cardíaco y de los demás músculos. Hay un riesgo real a la salud. La anorexia mental es una muerte lenta. He recibido pacientes de 63 años cuya anorexia mental comenzó a los 13 y han sobrevivido teniendo toda la vida psicoanalistas al lado. Son sobrevivientes con cuerpos que lejos han quedado del ideal de belleza cultural.

• Se produce lanugo, una vellosidad en todo el cuerpo, para mitigar el frío.

• Las mujeres presentan amenorreas secundarias, por el mismo estado de adelgazamiento. Esto las lleva directamente a la osteosporosis. Los daños aumentan con el paso de los años.

• Un signo que más nos interesa y nos atañe es que el paciente no manifiesta ningún sufrimiento. No hay ningún signo de malestar, sino todo lo contrario. Se sienten bien y su condición es necesaria para sentirse bien y normales. No se trata de un triunfo para ellos. De esa manera pueden estar en la vida. Para el analista es un lugar complicado, porque si no hay padecimiento no hay pregunta acerca de ese sufrimiento, como sí lo encontramos en el caso de la histeria. Tampoco hay suposición de que el analista sepa algo.

En la medida que la delgadez implica la condición de existencia y los signos clínicos son estos que vimos, estamos ante una anorexia mental. Esto no es un epifenómeno de otras estructuras. Dijimos que no tiene que ver con lo cultural, no hay deformación de la imagen corporal, saben cómo están y confirman que no hay cuerpo. No se ven más gordas de lo que están, no se ven bellas ni les interesa la belleza.

Tampoco se trata de una patología de la actualidad, cosa que se escucha bastante. La anorexia nerviosa data de mucho antes del comienzo de la psiquiatría, del 1600 y es anterior al discurso de la modernidad. Cuando en el 1600 comienza la psiquiatría, cruzándose con el discurso religioso, aparecen las primeras descripciones del cuadro. En el 1800 apareció el término anorexia nerviosa, con la descripción del cuadro que vimos anteriormente. En 1873, en Inglaterra, Wundt escribe sobre ella. En el año 1874, en Francia, Lasègue propone a la familia como causa de la anorexia. Él dice:

La sensación de apetito ha desaparecido. La enferma es activa y se torna alegre, pudiendo ese estado prolongarse sin daño evidente.

Amenazas, ruegos de la familia no sirven para nada mientras la paciente goza de una quietud, yo diría, casi de un contento verdaderamente patológico. “No sufro, por la tanto estoy sana”, tal es la forma de dejar expresado la precedente. “No puedo comer porque sufro”. Salvo algunos casos en que se trata de una tentativa de suicidio, disfrazada, en tratamiento se opera una mejoría. No he visto morir a una anoréxica por inanición; sin embargo, la muerte fue consecuencia de excesos clínicos en las intervenciones de los profesionales, por lo que es recomendable ubicar cuándo intervenir y cómo hacerlo.

Esto lo dice Lasègue en 1873. Hay que pensar en qué habla cuando se refiere a excesos clínicos. Hay que tener en cuenta que a nosotros nos puede parecer obvio que no hay que excederse, pero hoy en día los tratamientos de la anorexia implica ataduras. Los tratamientos pueden ser causa de que el paciente se muera. Un libro que pueden leer es La Jaula Dorada, de una chica francesa de los años ‘60, que es internada. Hacen una transacción con ella, de comer para irse. Ella come, se va y se suicida a los 2 años. Habían quedado absolutamente invisibilizadas las razones por las que ella había quedado allí. Esa transacción es un exceso clínico, por ejemplo. Los médicos se angustian, porque son cuadros graves.

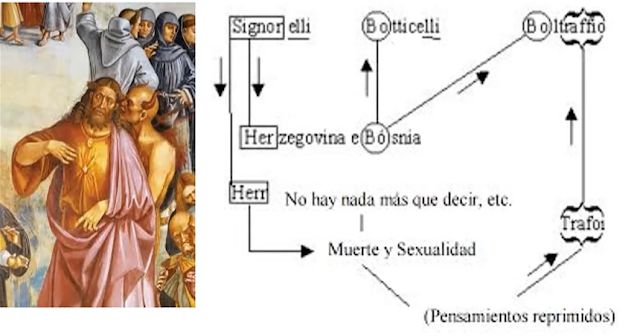

Freud, con todos estos antecedentes, escribe en el Manuscrito G la diferencia entre la anorexia histérica y la anorexia en la melancolía. En la histeria, hay escisión psíquica, hay síntoma y ligadura a la situación traumática. Por ejemplo, en el caso Emmy aparece el asco por la comida, que queda ligado al trauma. En cambio, en la melancolía no hay ligadura psíquica, dice Freud. Hay un agujero en lo psíquico, en el sistema de representaciones. Hay una pérdida, pero no del objeto de amor. No se trata del duelo porque se perdió el objeto de amor infantil. Hay pérdida de libido que se va por ese agujero. Hay empobrecimiento psíquico y dolor por ello. Hay un duelo sin realizarse, queda en un estado de dolor que no está ligado a representaciones. El paralelo a la melancolía es lo que Freud llama anorexia nervosa de las niñas jóvenes. Él las distingue de las neurosis alimentarias de la histeria.

Lacan habla de anorexia mental, la llama así, en distintos momentos de su obra. También el dice que hay que tener mucho cuidado con las intervenciones porque no se trata de una posición pasiva, sino activa: de lo que se trata en la anorexia mental es de comer nada. Es una metáfora que usa Lacan para indicar cómo un sujeto, en los primeros tiempos de su infancia, en los tiempos de alienación y separación, no se dan las condiciones para que en el sujeto opere la separación. ¿Separación de donde? Del fantasma parental, donde ocupa un lugar de objeto. Ahí se ingresa a la estructura, alienado a esos fantasmas, a esos ideales, goces y deseos parentales. La paciente con anorexia no ha podido subjetivar el tiempo de separación, es decir, poder retirarse de la estructura en el narcisismo infantil con las monedas en el bolsillo, con elementos simbólicos propios subjetivados que la haga una diferente del Otro para no quedar alienada con el Otro. Es lo que nosotros llamamos castración.

En el seminario XXI, Lacan vuelve con el término “comer nada”, es decir, armar un vacío entre el sujeto y el Otro, que la anoréxica hace en los términos de lo real del cuerpo. Desaparece toda ella para no quedar pegada, unificada al Otro. Esa instancia que no puede subjetivar simbólicamente, la realiza en el cuerpo, al precio de una muerte lenta. Por eso es una condición de existencia que no hay que avasallar.

Hilde Bruch fue una analista germana de formación anglosajona, de la que no se habla mucho. Después de la guerra va a Estados Unidos

y su formación la hace en Norteamérica. Se dedica especialmente a la anorexia mental y quien introduce el término de la anorexia mental verdadera. Todo su trabajo consiste en ir diferenciando la anorexia verdadera de lo que ella llama epifenoménica de otras estructuras. Tiene una casuística impresionante, con mucha descripción clínica. Ella escribió La Jaula Dorada y en ese libro instala esta diferencia. Trabaja con la paciente y la familia, ¿de qué manera? Dejándola afuera. Charcot también tenía una institución para internar a la paciente con anorexia y como ya veía el núcleo patógeno familiar, dejaba a la familia fuera de la internación, con quien también trabajaba. Como verán, no es una patología de actualidad.

¿Que tienen en común todos estos autores? La gravedad como concepto. Cuando hablan de distinguir a la anorexia mental de las demás formas de presentación, coinciden en su gravedad. En psicoanálisis no tenemos un concepto de gravedad, pero en lo que todos los autores coinciden es considerar graves aquellas presentaciones clínicas que no están sostenidas ni organizadas por el funcionamiento del inconsciente. Recordemos que el síntoma es el funcionamiento del inconsciente por excelencia, cosa que estas presentaciones no lo son: se muestran, se actúan, pero no hacen síntoma. Al paciente no se le aparece como algo opaco ni como molesto. Más bien es una forma de solución, no un problema. Ahí está la gravedad. Además, todas estas patologías que no se sostienen en el inconsciente, donde el avatar pulsional está bajo la ausencia de una organización fantasmática, hace que devengan acting out, pasajes al acto, manifestaciones en el cuerpo.

Todas estas patologías, que llamamos gravedad, por otro lado no nos presentan ningún signo de psicosis ni elementos para pensar en esa estructura. No hay pérdida de la realidad ni restitución delirante, como decía Freud. No es el caso, no se trata de psicosis. Lo que hay, en esto estamos de acuerdo con Freud, no es un conflicto entre el yo y la realidad, sino entre el yo y el ideal. Para hacerlo muy breve, decimos que la primera posición del sujeto es ocupar un lugar de objeto en el fantasma parental, en los deseos y goces parentales. Para que el niño pueda hacer la separación, debe haber un resto allí, que Freud llamó reserva libidinal para que eso no se totalice y el sujeto no se haga uno con el ideal del Otro. Debe poder restarse de ese lugar y armar un ideal propio, formar propias de gozar, desear y un cuerpo propio. Si hay un conflicto entre el yo y el ideal, queda obstaculizado ese devenir. Ahí está el conflicto. Freud dice que cuando está instalado el conflicto entre el yo y el ideal se trata de las neurosis narcisistas.

¿Qué hace un analista con un paciente que no lo necesita? No lo necesita pero tampoco lo rechaza, se trata de pacientes que dicen que está todo bien. Ubican que la familia está preocupada, pero ellos se sienten bien.

Gabriela empieza el tratamiento en el hospital, en el servicio de psiquiatría infantil, a los 14 años, con anorexia. Es hija de médicos, del mismo hospital. A los 17 años, se termina el tratamiento. En ese momento no había servicio a adolescentes, esa incorporación es reciente.

Ella es tranquila, sin ningún problema, con sonda endovenosa, internada. Tenía que ir yo a donde estaba internada, pero no pasaba nada, aunque tampoco me rechazaba. Los padres tuvieron siempre una actitud muy contenedora conmigo, propiciaban el tratamiento. Médicamente, un tratamiento solo es posible con ciertos valores mínimos de peso como para poder caminar. Cuando se establece ese valor, pueden ir a psiquiatría. Ella no dice que no. En ese momento, en el hospital se recibían más o menos 400 casos de anorexia anuales. En los ‘90 había mucha promoción de la anorexia mental. Casi todas eran histerias, pero este caso es de los menos: una anorexia vera.

Ella estuvo 2 años internada en sala, lo que es muchísimo para una paciente. La insistencia en ella es “Los médicos no saben nada”, que es lo único que podía decir. Ella estaba bien, con su sonda nasogástrica. A diferencia de otras pacientes, ella no le enchufaba la sonda al colchón ni hacía ninguna de esas cosas para no ingerir nada.

En una sesión, en el consultorio, donde ella ya se había dado cuenta que yo tampoco sabía qué le pasaba a ella. No hay angustia; si hay satisfacción en su estado, porque es lo que le permite estar bien. De repente, entra la enfermera sin golpear con la orden del psiquiatra de que la sonda había que ponérsela a las 17 hs. Le ponen la sonda y el alimento para que le pasan. La paciente tranquila, incluso ayudaba a la enfermera y la psicoanalista -yo, en función- se angustia. A mi me resultaba muy avasallante la situación y me sentía como un resto. ¿Qué hacía yo ahí, mirando cómo la enfermera alimentaba a la paciente, interrumpiendo la sesión sin ningún problema?

La enfermera eventualmente se fue y en ese momento -lo leo ahora retroactivamente- le doné mi angustia a la paciente. Le pregunté por qué había permitido eso. Ella no sabía a qué me refería. Le digo que acá hay algo que no me cierra: si ella no quería comer, tenía acá una suficiente excusa para decirle a la enfermera que no entrara. Le digo que sin embargo, ella la dejó entrar a su sesión, que es un espacio privado. Presten atención a esto del espacio y el tiempo, que es a donde me estoy dirigiendo. Le pregunto: Si vos decís que no querés comer, ¿por qué te dejás alimentar? Le dije que habiendo estado un año y medio en sala, ella se dejaba alimentar. Se trata de una forma de dirigirse al sujeto, sin herir al yo, de preguntarle por qué no se muere. ¿Qué valor tiene la vida? Dice, entonces, algo novedoso: Si yo como, se olvidan de mi.

Pongámonos de acuerdo en 2 términos. Cuando hablamos de objeto, hablamos de objetos pulsionales. El olvido es un objeto pulsional, es un objeto de la madre, como la mirada, la voz. Es un objeto que la madre dona al niño pulsionalmente. Lo mira, le habla, lo recuerda cuando está ausente. Eso es lo invocante, se nos hace visible aunque no estén. Eso es una inscripción psíquica, tiene este estatuto de inscripción fantasmática y ahora veremos por qué.

En ese acto de escritura fantasmática, psíquica, la paciente deja de ser objeto alienado al Otro. Estamos de acuerdo que si todo su cuerpo y su yo se tiene que consumir y restar para armar una separación del Otro, todo eso está ofertado como objeto del Otro. Ella pasa a ser sujeto porque “Si yo como, me olvidan”, en relación a un objeto, que es el olvido del Otro. Hay un sujeto en relación a un objeto, pero dicho por el paciente. Cuando el paciente lo dice, es otra historia. Esta paciente, l decir esto, me permite empezar a trabajar por ahí. Primero se empieza a angustiar, por eso pienso que le doné mi angustia. Ella simplemente me mostró su posición de objeto. ¿Cómo había quedado yo en esa escena? Invisible. La enfermera, ella y yo no estaba. Ese era el estado de mi paciente a lo largo de toda su infancia y su adolescencia.

Su padre era cirujano, pero no podía ejercer porque era psicótico. Lo fui viendo en las entrevistas con la familia. La madre no era psicótica, trabajaba también en la institución, pero Gabriela era el sostén emocional de su madre a lo largo de toda su infancia y su pubertad hasta que se internó. La madre la llevaba a los congresos, viajaba con ella, competía, rivalizaba. Solo ella la podía buscarla al jardín, ni siquiera el padre. El padre practicaba con corazones de vaca en la cas ay las demandas hacia la hija eran locas. Todo el funcionamiento de la casa era loco; había una hermana que vivía encerrada en la habitación de servicio de la casa y no salía.

En las entrevistas con la familia, decían cosas locas. El padre una vez miraba a la paciente y decía “Yo la veo a ella y veo a mi madre, lánguida, blanca, parece una modelo. Me tendría que haber casado con ella… Bueno, con alguien como ella”. La madre, enganchada a ese discurso, rivalizaba con la hija. Se ponía la misma ropa que ella. ¿Qué pasa con el funcionamiento psicótico? No tiene la maldad del funcionamiento perverso. No es lo mismo que los padres funcionen a la manera perversa. La psicosis tiene una inocencia, la impunidad de decir cualquier cosa. Obedecen a las instrucciones, quieren que esté bien la hija y dicen cualquier cosa. Nadie había percibido que el padre era psicótico. Durante el tratamiento, nos fuimos enterando que el padre iba todos los días al hospital, a la guardia, a leer el diario durante 8 horas. No podía ejercer como médico. En las familias de funcionamiento psicótico, falla en gran medida la ley de la prohibición del incesto.

Cuando el padre dice que él mira a la hija como mira a la mamá, a la hija no la mira. Mira a la madre. Cuando la madre mira a la hija como el sostén emocional que la acompaña a todos lados, tampoco mira a la hija. Esos hijos son invisibles, por eso Gabriela dice “Si como, me olvidan”: es l forma de hacerse visible para su familia endogámica, al precio de su cuerpo. Al mismo tiempo, al decirlo, empieza a ubicar la salida, porque ni ella ni yo sabíamos para qué la internaron. Para algo estaremos acá, ya lo descubriremos.

En la sesión de angustia de la analista, que se la cedí en lugar de salir corriendo a pelearme con el psiquiatra y la enfermera, vemos cómo se invierte la transferencia, cosa que pasa mucho con pacientes graves.

Hasta entonces nos manejábamos con el recurso de espacio y tiempo, miren cómo pasamos de un tiempo real y cotidiano -este, en donde nos movemos- a otra instancia del espacio y el tiempo, una instancia psíquica que nos permite esta inscripción de la paciente. La sala funcionaba como parapeto para la paciente: adentro y afuera. Los padres afuera y ella adentro. Armaba una separación y el dilema era si se podía subjetivar esa separación, sin necesitar del espacio real de la sala. Cuando ella me preguntaba “¿Vos que sabés?” Yo le decía que no sé, si lo que pensaba ella estaba adentro. Si ella no habla -hay que pagar el precio de hablar- no me iba a enterar. Ella no sabía qué decir, pero la letra con insistencia, entra. Por supuesto tiene que haber alguien que sancione lo que dice, “Esto es importante, acá nos vamos a detener”.

Con el tema del olvido, empezamos a trabajar con el lugar que ella ocupó invisible en su infancia, pero ya con un sujeto que lo dijo, una verdad de ella, que no la dije yo. Fuimos viendo que el papá de ella no podía ver una niña, era imperceptible. Se trata de una verdad de ella, no una verdad académica. Esto nos fue permitiendo instalar otro tiempo: al hablar de su infancia la anorexia deja de tener ese tiempo actual. Se empieza a historizar y al mismo tiempo empieza a subjetivar algo que le permite salir de la sala, al consultorio. Ella sale del hospital y continúa el tratamiento en mi consultorio. Empieza a soñar y uno de los sueños que trae en este nuevo espacio: “Soñé que me armaban un cuadrado en el estómago, lo recortaban y me sacaban un tumor”. Ella asocia con tu-humor, “porque vos siempre te tomaste las cosas con humor”. Con ese acto, barre con todo lo que es endogámico: los médicos, cirugía el comer. El tratamiento con esta paciente siguió durante 15 años más. No tiene más la anorexia, sino que vira hacia una histeria melancolizada. El conflicto en la melancolía está con el ideal del yo y aquí todo el yo estaba puesto como objeto en relación al Otro.

En los años ‘80, un pediatra decía que si a un paciente que viene con urgencia se lo atiende con urgencia, se dejan de lado los más elementales principios éticos. Se barre con la subjetividad del paciente y su historia, producimos aquello que lo trajo. En este caso, se historiza el trauma. En estos casos lleva mucho tiempo para el analista construir un espacio en silencio. Se van produciendo en el tratamiento las intervenciones.

Pregunta: ¿Puede la anorexia estar en diferentes estructuras?

F.B.: Se trata de un síndrome, es decir, de signos clínicos. En la anorexia histérica, encontramos que la estructura dispone de otros recursos. Hay un síntoma, porque la histérica se queja de eso. En la anorexia psicótica nos encontramos con formaciones delirantes, con el cuerpo, con envenenamientos, y por eso no comen. Este que vimos hoy es un cuadro en sí mismo.

Algunos han inscripto a estos casos como psicosis no desencadenadas. Yo los ubico entre las neurosis, en conflicto con el ideal. Luego está la estrategia del tratamiento. No se trata de sujetos caprichosos que no comen, se trata de un tema estructural y que está todo el armado narcisista de la infancia ubicado ahí. En el tiempo de la pubertad, donde aún estamos a tiempo, uno tiene que ver si puede hacer algo distinto con ese goce que se le abalanza al paciente, que está sin elementos para frenar eso que se le viene, que son sus pulsiones y que lo avasallan.

La ubicación de este cuadro en la psicosis es porque a estos pacientes la anorexia les es una solución, pero para mi hay que demostrar que un paciente es psicótico. Son posiciones diferentes que hay hoy en día.

En la clínicas tratamos de agujerear al Otro, pero con mucho cuidado. Más bien eso va ocurriendo, como cuando la paciente se entera que el padre iba a la guardia a leer el diario durante 8 horas. Hay que ir despacito, apuntando al sujeto sin ofender al yo. Hay que avanzar sin avasallar. Con lo que dicen los niños y los púberes, no hay que avanzar inmediatamente sobre eso, porque están armando un decir.

Pregunta: ¿Se puede ubicarlas dentro de la psicosomática?

F.B.: No, en la psicosomática hay lesión de órgano. El psiquismo no cumple su función, entonces va directamente al órgano. Ni siquiera al órgano erógeno, sino al órgano. No hay fantasma, no hay psiquismo. Lo que se puede pensar en la psicosomática, las toxicomanías, las manías, las bulimias (que no es la anorexia), los pacientes en acting, los pacientes que se cortan, es que los junta la noción de gravedad. No están sostenidos ni organizados en un funcionamiento inconsciente.

En la anorexia lo que tenemos es un estado de desaparición, lo raro es que sea una condición de existencia que no les falla. Al neurótico le falla cuando quiere adelgazar, en estos casos no.

Pregunta: La anorexia está asociada a lo femenino.

F.B.: Ocurre en hombres también, que se observa mucho en los niños y en la pubertad. Es igual que en el caso de las niñas y niñas púberes. Ahora, en las salas de internación casi no hay varones. No puedo darte cantidades, habría que consultar investigaciones.

Pregunta: ¿Cómo es el tratamiento psiquiátrico?

F.B.: No soy psiquiatra. En general les dan antidepresivos, porque los médicos saben que les abre el apetito, como en la depresión. Hay que tener mucho cuidado con un antidepresivo en un paciente melancólico, porque a veces sacándole la depresión le das la fuerza para que se suiciden. Los médicos que saben medicar son muy sutiles. En el hospital les daban fluoxetina a las pacientes anoréxicas porque genera apetito, como si ellas no pudieran sentirlo por sí mismas. No resultaba muy eficaz. Otros médicos consideraban que había organicidad en la anorexia y hablan del gen de la anorexia. También daban clonazepam.

Pregunta: ¿Cuál es la importancia de trabajar junto a los médicos?

F.B.: Si no hay un médico, yo no trabajo. Son pacientes con mucho compromiso clínico. Estamos en un espacio real, médico y el pasaje a otro espacio de mayor simbolización es lo que nos corresponde a nosotros. No es el caso de las anorexias histéricas. En estas anorexias, hay que trabajar con el nutricionista, con el endocrinólogo… Es interesante como le damos un estatuto psíquico a la organicidad.

Recomienda los libros de la literatura sobre el tema:

La soledad de los números primos de Paolo Giordano. Es una novela en donde la protagonista tiene una anorexia vera y se ven a lo largo de toda su vida y la de su pareja los términos que estamos hablando. El tema del ideal, plantea desde el inicio la relación de ella con el padre.

El pabellón de los niños locos de Valérie Valère. Se trata de una anoréxica que termina suicidándose. Es también un relato muy bien escrito, muy riguroso de la clínica.