Apuntes de la conferencia de Héctor Yankelevich, del 02/05/2017

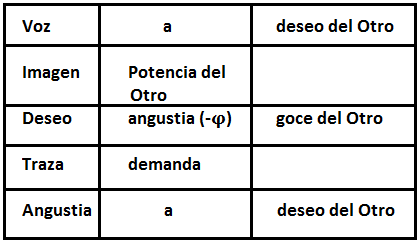

Descripción de los cuadros expuestos en el pizarrón: El siguiente cuadro es de Lacan. Habla de las fases del objeto parcial en Freud, que es el objeto a: oral, anal, fálico, escópica e invocante.

Tiene la particularidad de que hay 2 pisos, aparte del fálico. Es decir, que el objeto oral remite al superyó y el objeto anal remite al objeto escópico.

ver nota

ver nota

Yo empecé a leer el seminario X de Lacan en 1975 y todavía lo estoy leyendo y nunca lo termino. Miriam hizo bien en recordar la referencia de Freud en El proyecto…, sobre el Otro. El Otro con mayúscula se va a dividir entre el otro y la cosa. Únicamente Lacan retomó esos conceptos de Freud, que Freud había olvidado, en parte. El manuscrito de Freud lo encontró el hijo de Fliess, que era el corresponsal de Freud en Berlín, porque él mismo se hizo freudiano liberándose de la influencia de sus padres. Él lo encontró y se lo dio a Anna Freud para que lo publicara, junto con las cartas. Ahora hay una edición completa de las cartas, antes estaban censuradas por Anna Freud. No es tanto lo que ella censuró, es mejor que la edición completa. Hay un género especial de psicoanalistas que es ir a los mínimos detalles de la vida de Freud que él ni contó. Esto no cambió la teoría ni la práctica analítica.

El goce del Otro: ¿Qué es lo que traduce Lacan acá? Yo les voy a decir algunas cosas, porque uno lo tiene que descubrir con cada paciente. El Otro no solamente tiene un bebé, sino que goza por el hecho de tenerlo. El cómo goza, es algo en gran parte inconsciente para ese Otro y mucho más inconsciente para ese sujeto, en las modalidades de ese goce. El concepto de goce del Otro es misterioso porque por su naturaleza no es algo que se pueda decir fácilmente con palabras. Hace mucho trabajo analítico para un sujeto, cualquiera sea su inteligencia. Y aunque el analista con su experiencia, como decía Freud con una expresión que no se dice más, haya adivinado en gran parte cuál era ese goce (o las modalidades de ese goce) eso sirve para ayudar al analizante a decirle que sí cuando se acerca a decirlo, pero no se lo puede decir porque eso tiene que ser introducido por el analizante con sus propias palabras. Y hay gente que es reacia a meterse en cuál fue el deseo de los padres y más aún cuál fue ese goce, ya sea poco, malo, demasiado que hubo en el Otro respecto a él mismo. Es totalmente singular y por eso Lacan deja ese vacío. No porque se le dé la gana, no porque esté jugando con el misterio. Lacan no es alguien que juegue con el misterio. Cuando algo lo apunta pero no lo rellena, es porque eso es para ser rellenado por cada analista y cada cura.

¿Y qué tiene que ver la angustia con el goce del Otro? Freud nos dejó la angustia como señal de alarma. Inhibición, síntoma y angustia. Y contrariamente a la mala traducción que se hizo, la angustia no es sin objeto. Esto lo dice Freud en los apartados después del texto. La IPA tradujo “es sin objeto”, pero es la angustia “no es sin objeto”. Aún el vacío es un objeto, si uno lo erotiza. El vacío es un objeto primordial, que los chicos lo descubren tarde. Los chicos tienen una visión topológica. Un niño pequeño puede no haber descubierto el carácter métrico de la percepción. O sea que hay que estarlo vigilando cuando se sube a una altura determinada, porque se puede tirar. Esto es porque aunque ve, la percepción no tiene carácter métrico en los pequeños. Si se subió, ¿Por qué no se va a poder bajar saltando? Esto no es algo que haya descubierto Lacan, se descubrió hace mucho. Lacan hizo de ese pequeño descubrimiento psicológico el espacio del inconsciente.

La angustia corresponde a lo que es, en el sujeto, el deseo del Otro. El deseo del Otro no solamente nos trae y nos sostiene en la vida; de hecho hay gente que nació sin el deseo del Otro. ¿Cómo crear un pago, una deuda, para que esa deuda nos permita vivir? Esto corresponde a la oralidad. Es ahí donde Lacan define al superyó. El superyó no es el que nos castiga por lo que hicimos mal o lo que nos exige hacer demasiado bien, ese es el ideal del yo en Freud y Lacan. Para Lacan, el superyó no es el heredero del complejo de Edipo. Tampoco es un superyó kleiniano. este superyó es una amenaza al ser del sujeto. No son castigos de objetos parciales, este superyó es la amenaza que puede tener alguien, donde hay algo de la oralidad no resuelto.

¿Qué es la traza? Hay que explicarlo al castellano porque lo traduje del francés. En francés se dicen trazas a las trazas de las materias fecales. Trace, como se dice en francés, hace que enseguida, un francoparlante piense en materia fecal. Lacan está jugando sobre dos registros: la traza mnémica o huella mnémica pero al mismo tiempo de la traza de la materia fecal, que es en realidad el primer objeto. El pecho es objeto gracias al objeto anal; por retracción el pecho se vuelve objeto. El pecho no es objeto cuando el bebé mama, sino que se vuelve objeto cuando el bebé puede desprenderse y jugar. Cuando ya está aprendiendo a retener, o por lo menos que la madre o el padre estén interesados en lo que hace. En francés también “hacer” es hacer caca. Hacer se puede hacer muchas otras cosas, pero en términos absolutos, es caca.

Vayamos al tercer nivel, al fálico. Estamos subiendo en el gráfico. El deseo. Ahí la angustia separa al deseo del sujeto del goce del Otro. Pequeña transformación de Freud: no es solo ante un objeto que el sujeto se angustia. En alemán, “ante”, no “de”. El alemán es un idioma muy visual y espacial. Tiene muchos complementos para indicar dónde está el sujeto, de dónde a dónde va, y dónde está el objeto. Es un idioma hermosamente preciso, un idioma topológico. Acá la angustia es angustia ante el goce del Otro, que es desconocido. De ahí la ilusión de que no hay objeto cuando alguien se angustia. La cuestión es dónde se va a detener el sujeto para afianzarse en el momento en que la angustia lo protege. Por eso, no hay defensas contra la angustia como dicen todos los postfreudianos, siguiendo a Anna Freud.

A nivel escópico, tenemos la imagen. Lacan la llama la potencia del Otro o en el Otro, depende del contexto.

Luego está la voz. La voz es la voz áfona. No es una voz operística, sino la voz del llamado pero que es sin sonido. Es el objeto por excelencia del deseo del Otro. Obviamente, el Otro no es algo exterior, sino que está en uno mismo. El otro existe, en Lacan, separado hasta un momento dado en la infancia. Pero “nosotros” somos nosotros sujetos con lo que nos quedó del Otro adentro, que es como una columna vertebral. El sostén óseo de cada uno, cada uno lo hizo hueso con lo que tomó del Otro, con lo que el Otro nos dio, con lo que uno eligió y con lo que el Otro nos dio y uno lo sacó. Porque el niño no solamente está interesado en lo que el adulto les da, sino que está interesado en dónde los alumnos gozan, qué desean. Muchas veces los niños hablan más de los padres que de ellos mismos. Por eso existe el psicoanálisis. Los chicos lo saben, el problema es que puedan decirlo. Lo dicen de maneras indirectas, nunca directamente. Lo dicen dibujando, jugando. Si no hablan se los digo yo y si emboqué en la manera de decirlo, me miran fijo y algo empieza a cambiar en ese chico. No es fácil, pero hay alguien que está escuchando detrás del autismo.

Caso clínico.

Para hacerlo más sencillo a esto -o más complicado- hice un pequeño esbozo clínico que por ahí se transforma en un fragmento del análisis de una histeria masculina. Ni Freud ni Lacan escribieron sobre la histeria masculina, pero yo me voy a animar a publicar un análisis fragmentario de histeria masculina. Se trata de un caso clínico de un paciente francés de hace 30 años.

Es un profesor de filosofía del secundario que me viene a ver. Llega a mí por una amiga de él, con la que tenía una relación no formal. Se trata de un chico lejano simpático. Es alto, rubio, de ojos claros, con modales distinguidos. Nada pretencioso en su manera de vestir y hablar. Es seductor, obviamente con las mujeres pero con los hombres también, por su distancia. Puede contar cosas dolorosas sin manifestar demasiada emoción. Motivo de la demanda: acaba de fracasar en uno de los exámenes más importantes de un curso de filosofía. Se trata de un examen prestigioso por el que pasó Sartre, Merleau-Ponty, Althusser, todos los grandes filósofos que pasaron por ese concurso. Es un examen que se hace por el prestigio, para trabajar menos y cobrar más. Levi Strauss, antes de ser sociólogo hizo también la carrera de filosofía en esa escuela, en donde se es pagado por estudiar. Este hombre fue al Normal Superior, pero desde el bachillerato él sentía que había algo que le decía que no iba a triunfar. hay una vocecita que le dice que él no va a triunfar y que si pasa un examen, es de casualidad. Hay algo que lo condena siempre a no ser lo que él quisiera ser. Hay algo en él que sobra, que él mismo sobra.

Viene de una casa medianamente acomodada. Su padre es un científico importante, dentro del ambiente científico. La madre no trabajaba. Hay algo muy extraño en su relación al padre y va a quedar para siempre extraño: no lo quiere, pero sus motivos son difusos. es gordo, habla demasiado, no las quiere a sus hermanas mayores y ellas le responden con la misma moneda. Él tiene asco a la gordura, si bien es alguien que mide 1,8 m, buen físico.

La madre murió de cáncer. Él nunca se sintió muy amado por ella. Cuando la madre murió, pasó el bachillerato (es un examen final), pero lo pasó escasamente. Ahí él comprueba que esa voz que le decía que él no podía tenía razón. Su puntaje le permite inscribirse en la formación superior, pasa los 2 años y al llegar el momento de dar el examen un profesor le dice “la filosofía no es una carrera para usted”. Eso puede pasar, por supuesto, pero para él es la voz del destino, no una voz contra la cual me voy a armar para desmentirla. Esto se lo dijo un profesor, no es que se lo dijo Sartre, ni Merleau-Ponty, ni Althusser… Él me viene a ver por haber fracasado. Yo no sé por qué fracasó y acá nos encontramos con una de las paradojas del psicoanálisis. Cuando alguien viene a decirnos que algo fracasó, si fracasó es porque no sabe por qué. No podemos preguntarle por qué cree eso, sino estamos entablando una terapia de apoyo, o una terapia para resolver algo como si fuera metodología del estudio y no algo que está inscripto en una voz que le dice que hay algo del fracaso. ¿De qué fracaso se trata, quién fracasa? ¿Por qué él es el que tiene que fracasar? Hay algo que no está subjetivado.

Su hermana mayor es profesora de inglés, es una solterona que vive en otra ciudad y ella fracasó en la vida, no en los estudios. Él es joven, tiene veintipico de años. Él empieza a hablar de las mujeres y a él siempre lo levantan. Por eso insistía tanto yo con su apariencia. No es un Adonis ni un Efebo, pero tiene algo de infantil y agraciado en él, que puede llamar la atención de una mujer. Este análisis ocurrió en el 1985, donde los análisis eran 3 veces por semana. Yo le cobro lo mínimo que podía cobrarle en aquel momento. Él vende el coche para pagar sus sesiones. Lo que sale en estos primeros meses de sesiones es ese superyó, la inconsistencia del tejido familiar y la movilidad social.

El abuelo paterno era un marino mercante comunista, que luego se hizo católico. Ascendió socialmente. Aunque se olvida del padre, no se olvida del abuelo. Es un precio del análisis que alguien tome la tangente y siga viniendo. O sea, que está buscando otra cosa. la pregunta es qué puede hacer que el sujeto busque sus trazas en lugar de salir por la tangente.

Acerca del aspecto de dandy que él tenía, en el dandismo hay algo de desesperación no dicha. Oscar Wilde era un dandy. Si no hubiera sido homosexual, de todas maneras, como gran histérico tiene algo de desesperado. Esa belleza fría emite a un aspecto de feminidad en la histeria masculina que no tiene nada que ver con la actividad sexual. Nunca relató ningún desfallecimiento sexual con ninguna mujer. Sin embargo hay algo que está esperando en una pasividad.

Me cuenta que se lo levanta una alumna de 17 años. En Francia no hay censura ni represión y estas cosas suceden. Hay una posición dentro del inconsciente, en que la posición masculina es la que da el primer paso. Una mujer también puede solicitar. Lo que tenemos que descubrir en un análisis es cómo el inconsciente interpreta el goce sexual. Porque el inconsciente es una máquina de interpretar, pero se equivoca. Por eso, el an{alisis es lo único que puede intentar, releyendo las trazas y los significantes en el que el sujeto se constituyó, corregir esa posición y que haya asunción, que haya una pérdida. En este caso, la pérdida de un goce pasivo de hacerse levantar para estar seguro.

Años después, me cuenta que está terriblemente enamorado de una profesora de literatura, pero que su amigo, el profesor de filosofía con el que comparte todas las clases, también lo está. Él está cada vez más enganchado y esta mujer le dice que lo va a seguir si se exilia de Francia. Él viene y me comunica, no para elaborar nada, que fue al Ministerio a averiguar qué posiciones de profesor de filosofía había del extranjero y que quedaban dos libres. Pekín y Buenos Aires. Él quería irse a Buenos Aires. ¿Cómo decirle a alguien que no puede interrumpir el análisis por un reto amoroso, frente a lo que muy posiblemente sea un engaño? El angelito que era, se iba a caer de entre las nubes. Yo me caigo en mi sillón de analista. Él sabía que yo había sido docente universitario en Buenos Aires. Él me mira inquieto y se va. A los 2 días me pregunta si tuve una dificultad cardíaca. Le digo que no, y me dice “Entonces yo lo maté”. Le digo que si, y me dice “yo era usted volviéndome a Buenos Aires”. Le digo que si y me dice “Lo maté por amor”. Efectivamente. Nunca creí que podría interpretar asesinato por amor de esa manera tan rápida. En el amor hay algo mortífero sin que la gente lo sepa. Lo sabe cuando se separan mal. Se toma algo de otro.

El paciente se desinscribe y después me dice que era mentira que la mujer iba a seguirlo. Ella ya estaba con su ex amigo y dice que lo tomaron de chorlito. esto me sorprendió mucho, pero no iba a ser el final de mis penas. Cada año, hasta ese momento yo había tenido un problema con él, porque llegado a principio del año lectivo (septiembre), me decía que no iba a poder venir ni el lunes ni el miércoles; solamente el viernes, porque le cambiaron las horas en el liceo. Yo el primer año le cambié las horas, pero no era fácil. El segundo y el tercer a{o me cansé y le dije que no podía. Le pregunto si él podía cambiar los horarios y me dice que no, que de la secretaría podrían decirle que no. Le pregunto por esto de que le cambian las horas todos los años, si no podía dejar las mismas. Él me dice “claro que puedo, pero yo dejo librado al azar”. Ya eran pasajes al acto, pero él no me avisaba que podía realizar un deseo y pedirle al rector que le dejara las mismas horas. Así, me pagó 2 meses sesiones que no vino y luego volvió. O sea, él tenía una relación al acto donde el que decidía era el destino. Un destino que era la computadora del Ministerio. Ese era el lugar del destino. Y esto ya me estaba hinchando a mí, en qué iba a decir, qué iba a hacer. Lo que me impresionó fue que esa necesidad de separación azarosa estaba en correlación con el “yo soy vos”. Yo le llevaba, fácil, 20 años. El “yo soy vos” estaba presente en ese juego de volverse a Buenos Aires y estaba flor de piel, no hundido en el inconsciente. Pero no estaba totalmente cifrado, estaba totalmente para decirlo cuando le siginifiqué, sin decirlo, esa manera de irse.

Volvamos a lo duro de la demanda: fracasa de nuevo. Él podía pagar su análisis porque además de sus clases hacía, como todo el mundo, horas extra. Las horas extra eran pagadas mucho más. En estas horas, los profesores viejos elegían a otros más jóvenes. A mi me atormentaba una pregunta que no podía hacer: ¿cómo estudia este hombre para fracasar? ¿De qué manera estudia, cuál era su ordenamiento lógico? El examen que él tenía que hacer no era un concurso. No bastaba con responder bien, sino que había que responder con aplomo y con inventiva, haciendo muestra de fuga intelectual, siendo exacto. Hacer muestra de brillo e invención. Para eso, hay que conocer los textos de izquierda a derecha, cuáles son las relaciones de los filósofos entre ellos, el texto del derecho al revés, por la mitad, las cartas que puede haber entre un filósofo y otro. Esto lo hace Lacan en el seminario. Las preguntas son ingeniosas, tienen 5 horas para responder por escrito y luego pasan al oral, que un profesor de filosofía tiene que ser, dentro de su estilo, un buen orador. Este hombre, la primera vez que había fracasado ese examen venía con un discurso que ya no me convencía.

Despechado por lo que le había ocurrido con una igual, con una profesora, se pone de novio con una vendedora de negocio de ropa femenino. A mi me asombró muchísimo, no tengo nada contra una vendedora, pero aparte del encuentro sexual, ¿de qué hablaban? Él no tenía familia, ella tampoco. ¿Cuál podría ser el terreno común para transitar? Ella debía tener el secundario obligatorio, nada más. En un momento la deja porque a él no le gusta como ella se corta el pelo. Era un estetismo absoluto, una imagen que cambia y que él podría no haberle importado. esta chica comía y vomitaba. Aparte de ese olor que no se va, en la bulimia hay una modificación de la apariencia del rostro. Yo le manifesté que no iba a andar, pero no con palabras. ¿Cómo le decís a alguien que no se case con esa mujer? Me pongo en posición de padre real… Y de otro siglo. Un analista no puede decirle eso a un paciente hombre que no se case, que no le corresponde. Hice lo que podía hacer para que viendo mi rostro, mi cuerpo, para avisarle a dónde el destino lo llevaba. Finalmente, a los pocos meses se empieza a aburrir, pero ya estaba casado.

Fracasa de nuevo. Él me había dicho que quería seguir un seminario de psicoanálisis. A mi me pareció que esto podría encaminarlo más al corazón de la tarea analítica. Él viene a mi seminario y justamente yo había decidido hacer una lectura en alemán, no todo, sino traducir yo los pasajes más importantes para mostrar los juegos de palabras de Freud. Freud siempre busca palabras polisémicas y siempre busca expresiones que pueden llegar a decir una cosa u otra. Sin llegar a lo que es Lacan, porque es un alemán claro, si uno ahonda descubre que debajo de una superficie hay otra que no se ve. Tenía un equipo de traductores oficiales y discutimos muy bien sobre por qué traducir de una manera u otra una palabra y terminado eso, cuando fracasa, le pregunto a mi paciente por qué no hacer un doctorado. Cuando uno presenta la tesis y es aceptada, está dado que el examen se decide entre 9 o 10. Él nombra como directora de tesis a su profesora de secundario que le enseñó filosofía y ahí escucho algo que no pude dar crédito: es una chica que sabe mucho, una excelente germanista. El problema es que ella es anti lacaniana y nos llevamos bien como se lleva uno con la caballerosidad de cuando uno piensa distinto. El director de la tesis tiene que tener una red como para encontrar un puesto de profesor adjunto y ella no la tenía. Esta chica yo sabía que podía ser profesora, tenía el permiso de la universidad para dirigir tesis, pero no tenía ninguna red. estaba ubicada en un lugar estratégico, pero sola. Con lo cual él se condenaba a alguien que no podía ser un apoyo, por más que supiera mucho de Freud. Y en Francia no se pueden hacer carreras universitarias sin apoyo. No basta con dar un examen, el Consejo Universitario Nacional está dividido en mayorías y minorías y en ese momento un sector de la IPA había pasado a un sector lacaniano particular. Él podía hacer el examen con ella, pero no iba a poder ser profesor. Ahí yo le sugiero que me comente cómo estudia, ya que no iba a dar más el examen. No pude creer lo que me dijo: “yo estudio lo que me gusta”. Estudiar lo que a uno le gusta, para el concurso nacional más cotizado de Europa, que en ese momento todavía tenía filósofos. La producción de filosofía siempre había sido francesa y en ese momento se estaba terminando. Pero él dice que él estudiaba lo que le gusta, que a él lo tienen que querer por sus bellos ojos. En lugar de su deseo, él se identificaba narcisisticamente… Y como él era profesor y tenía derecho a hacer eso como profesor de secundario. Pero en ese lugar él era un impetrante, alguien que pedía un grado y entonces yo entendí por qué fracasaba. Nunca me lo había dicho. Esa era a la pasividad a la que yo apuntaba.

La angustia de él remitía a esa nada en el goce del Otro donde estaba plantado el superyó, pero no podía darse las armas para armarse fálicamente en el campo que él había elegido ser sujeto, es decir, en el intelectual. Había una decisión de desarmarse fálicamente. Fálico es solamente penetrar a una mujer, sino también penetrar lo real que uno eligió como campo para su vida. A una mujer también hay que penetrarla fálicamente, como lo intelectual, hacerlo suyo, hacer un agujero donde esté su modalidad. El deseo es fálico, en una mujer también se plantea y hay estilos diferentes. La mujer también penetra su campo, en modalidades diferentes.

Lo dejé y él me dice “Estoy traduciendo Freud y termino”. Le pregunto por dónde empezó y me dijo que por los escritos preanalíticos, los neurológicos. Le pregunto por qué empezó por ahí y me dijo que iba a traducir todo Freud antes de empezar la tesis. Le explico que los traductores que vinieron a mi clase dependían de otros traductores, que a su vez dependían de un discípulo de Lacan que era una gran germanista. Es imposible para un hombre solo traducir todo, que aparte no era un germanista. Leía alemán, como un filósofo francés lee alemán. Ese era el “no” al padre también. Algún mérito podría haber tenido el padre, que era un científico. Seguramente va a hacer una tesis cuando termine de traducir el alemán. estaba traduciendo en el ‘93 y se estaba acercando a La interpretación de los sueños. Ese trabajo le impedía angustiarse. No había más sensación de fracaso, no había más sensación del goce del Otro, de angustia que lo amenazaba con vaciarlo de su ser. Hay algo parecido al análisis con Dora, el querer mantener el síntoma. Freud dice que si se le dice algo en la histeria, la respuesta va a ser el “no”. Yo me arriesgué a nunca decirle algo que no, porque sino la respuesta iba a ser sí. Logró no tener más angustia.

Cuando lo vi hace algunos años, crió él al hijo de su matrimonio. estaba divorciado hace mucho. Pensaba que su relación con las mujeres no era el aspecto más importante de su vida y decía que tenía una vida que no era la que él hubiera querido. No había tenido otro análisis, estaba satisfecho con lo que había tenido. No tenía más demanda a la vida, con la que se había puesto en situación de duelo por su madre y esto le hacía de barrera a cualquier otro deseo. Era feliz criando a su hijo, como tal vez su madre no fue feliz criándolo a él. Él decía que su madre no lo quiso mucho y era terriblemente fría y distante. El problema con las mujeres fundamental era la visión fugaz de un perfil que lo molestaba al punto de hacerle mal físicamente, era la falta de amor. Por supuesto todos tenemos perfiles que no le gustan al Otro, es imposible tener un perfil que sea siempre en línea, siempre hermosa. Aún siendo jóvenes, no podemos tener todos los ángulos correctos para ser perfectos. A alguien que le importa esto, lo que hace que eso caiga es el amor. Es la palabra, el cuerpo, la compañía… El cuerpo, aparte de lo erógeno, es una de las funciones esenciales del amor. La presencia. Él ocultaba el cuerpo siempre, ese era su atractivo. Él estaba lejos. No era un gustar del cuerpo fóbico, sino un tema de cercanía que no se puede poner en palabras.

Cada uno tiene que resolver esa relación con el goce del Otro y cómo nuestro deseo es una defensa, pero no de la angustia. Con el deseo rodeamos ese goce del Otro y tratamos de irlo aminorando. Se transforma en significante para rechazar o adoptar, con qué condiciones eso que es goce del Otro lo puedo hacer mío o no.

Fuimos más allá de lo que fue hacer un trabajo de Freud para la universidad. Un trabajo infinito, eso mantenía el deseo. El trabajo de un análisis es que el sujeto encuentre cómo mantener su deseo. Con una operación subjetiva, él podía darle un nombre a algo respecto de lo que se pretende. Él consiguió un objeto para mantener vivo el deseo. De esta manera mantenía la distancia con el padre y con la madre, que era distante por naturaleza mediante un deseo apasionado, al menos, durante un tiempo. Hubo poco goce del Otro para hacerlo sujeto. En el goce de ese Otro, lo real del Otro, había algo impenetrable.

Pregunta: Vos mencionaste mucho la palabra fracaso…

H.Y.: Si, yo diría que es un fracaso a medias. Salió del círculo angustiante con una confesión tardía y que no fue subjetivada, porque no escuchó lo que decía de que él estudiaba lo que le gustaba para el concurso. Fue un fracaso a medias porque había tenido un hijo, había descubierto una parte de su deseo, que era la paternidad, de ser un padre diferente al que sus padres fueron con él, de no ceder al espejismo de si una mujer se enamoraba de él eso formaba una pareja. Una pareja es otra cosa que un espejismo, aunque eso sea necesario. Además, porque tenía un trabajo infinito y se sentía confortable traduciendo. Tiene grandes pasiones intelectuales con gente que no lo valía. Él creía que habían filósofos que eran lo mejor que le pasó a Francia y la verdad que no era así. Les traje un problema, no una resolución.

Hay rocas y no siempre son de la castración. Acá la roca fue no poder deshacer su imagen ante mi y no poder ver el poco amor del cual fue objeto. ¿Cómo puedo sostener mi deseo para hacer algo con lo poco que tengo? Porque la frialdad de la madre y la distancia con el padre… hay gente que lo hizo. El quiso sostener su imagen contra mi. La voz que le vacilaba, al principio era mucho más que la voz, era con qué sostener esa voz. El problema era el no desfallecimiento sexual una vez en una mujer hubiese significado qué es penetrar a una mujer. No va de suyo qué es penetrar a una mujer. Si uno hace análisis, e puede preguntar qué es penetrar a una mujer. ¿Me enamora hacer el amor con esa mujer o no me enamora? Y si me enamora, ¿qué más se sustenta? Él tampoco pudo poner en palabras por qué iba a casarse con una chica con algo tan grave como una bulimia. Su decisión no tenía peros, ni interrogantes. No era una certeza, pero no admitía que hubiera condiciones. Él no era un obsesivo, no dudaba nunca. Pero no era un verdadero juego, no jugaba. Tenía la apariencia de haberse jugado, pero no había camino por hacer. La otra mujer lo había engañado y lo habían hecho el hazmerreir del grupo.

En el análisis, uno dibuja virtualmente una puerta. Si se toma esa puerta, se transforma en un camino en la realidad. Es uno de los caminos, la realidad obedece al análisis si se permite. No si en el análisis se viene a contar lo que sucedió en la realidad y ya fue decidido. En ese caso el análisis es una cámara de registro y no el lugar donde se esboza otra realidad. El análisis no puede ser una cámara refrendataria de lo que se decidió en otro lado. Es en el análisis donde se deciden los movimientos fundamentales del sujeto, escuchando el analista lo que él dice. El análisis es el lugar que curva la realidad, toda la realidad está curvada por lo que se habla en la transferencia en análisis, no el análisis para contar lo que se decidió.