Ver la primera clase de "Necesidad, deseo y demanda en el grafo del deseo"

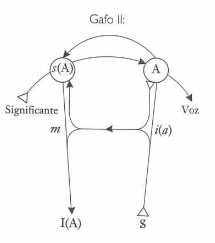

La clase pasada vimos el texto de la significación del falo, donde trabajamos más los conceptos de necesidad, demanda y deseo para introducir el grafo del deseo. Hay 3 grafos, el II, el II y el III, pero en realidad hay un solo grafo, pero Lacan a modo didáctico lo cortó en esos tres:

En el grafo II están agregados I(A), el ideal del yo y a la derecha está el sujeto barrado. Lacan empieza a hablar del deseo: El deseo se ha articulado, precisamente, a razón de que no sea articulable. La vez pasada dijimos algo sobre esto de que el deseo sea articulado sea la razón de que no sea articulable. No es articulable, porque si bien está articulado en la demanda, lo que no puede es capturarse completamente. Siempre algo se va a escapar, es lo inefable. El problema es que si dijéramos simplemente que “el deseo no es articulable”, entonces todos desearíamos lo mismo. Por nuestros pacientes, sabemos que no todos deseamos los mismo, ¿Y quién hace la diferencia de que no todos deseemos lo mismo? Pensemos en que no todos nuestros pacientes vienen a hablar de lo mismo, aunque el deseo esté en todos. No todos tuvieron el mismo lugar en deseo el Otro. Eso tiene que ver con lo que causa el deseo. La causa del deseo tiene que ver con el deseo del Otro.

Hay un efecto estructural de la demanda sobre la necesidad, cuyo efecto es el deseo, que hace que se le escape a la demanda, lo vamos a ver en el segundo peso. El deseo, en la neurosis, siempre se escapa, porque en la psicosis no hay un más allá de la demanda. Hay sujeto del lenguaje, pero no hay un más allá de la demanda (deseo).

El Otro es un lugar, el tesoro de los significantes. Nos enteramos del deseo porque habla, es más sencillo. Y el discurso del sujeto son significantes, que se articulan. Pero esos significantes no son cualquiera, son los que tienen que ver con los que tuvo en el lugar del deseo del Otro, son estos significantes que el sujeto recorta de lo que el Otro le dijo. Es la historia, escrita en términos significantes. La particularidad de la especie, la necesidad, se recupera en la particularidad del sujeto. Ese retoño que se recupera de la particularidad de la especie perdida, es la particularidad del sujeto. Y esa particularidad es el deseo. Ese objeto es el objeto a, que no es un objeto particular como la leche, sino un objeto particular con el que el sujeto va a gozar. Ese objeto, particular para el sujeto, es causa del deseo. Es el resto de la operación del encuentro del sujeto con el Otro, con el tesoro de los significantes. El Otro es tesoro, pero no código, porque el código está completo y el tesoro no. En el tesoro no están todos los significantes, están los significantes del sujeto. Porque si estuvieran todos los significantes, no habría la posibilidad del intercambio. Es necesario que algo falte.

Entonces, que el deseo sea articulado es precisamente la razón por la que no sea articulable. Como es el efecto de la demanda sobre la necesidad, como está articulado a la demanda del Otro, la demanda del Otro determina la pregunta del sujeto por el deseo: “Me decís esto, ¿Pero qué me querés decir?”. O sea que la demanda determina la pregunta por el deseo y esa pregunta va a ser particular, porque va a depender de los significantes del Otro, del encuentro del sujeto con este lugar de tesoro de los significantes para ese sujeto. De acuerdo a la articulación particular para cada sujeto, hace que el deseo no sea articulable, porque se escapa. Como el deseo está articulado con significantes, no se puede articular, porque no existe un significante que pueda dar cuenta de si mismo. Un significante remite a otro significante, un significante es lo que representa a un sujeto para otro. Siempre es S1 y S2. En el intervalo, en el entrelíneas, está el sujeto. En las holofrases hay un significante que no remite a ninguno, quedó como una plomada, ahí aglutinado. En la holofrase no hay más allá de la demanda, no hay deseo en ese S1. Para que haya deseo, tiene que haber 2. Es el caso de la psicosis y la psicosomática.

Lacan dice que el grafo del deseo nos serviría para presentar dónde se sitúa el deseo, que es lo que Lacan pretende, en relación con un sujeto. En este momento, Lacan define al sujeto a través de su articulación con el significante. Lacan habla de la célula elemental, que es un gráfico con muchos menos elementos:

Lacan habla del Ideal del yo, pero fíjense que es el ideal del Otro. Para hablar del Ideal del yo, Lacan pone I(A). Para Lacan, lo que está en mayúsculas en el grafo, es simbólico. Lo que está en minúsculas, es imaginario. Fíjense que en el grafo del deseo, que cuando pone deseo, lo pone en minúscula. El matema de la pulsión, que es $◊D (sujeto losange demanda), la demanda está en D mayúscula. En cambio, para poner deseo, elige la d minúscula, para dar cuenta que el deseo no puede ser reducido a lo simbólico. Hay algo que escapa a lo simbólico, entonces pone la d y esto no significa que el deseo sea imaginario, sino que no puede ser reducido a la demanda.

He aquí lo que podría decirse es su célula elemental, se articula allí lo que hemos llamado el punto de basta por el cual el significante detiene el deslizamiento, indefinido sino de la significación. No siempre un significante remite a otro significante, como en la holofrase, pero siempre una significación remite a otra significación. Si no hay punto, esa significación sería infinita, que es lo que pasa en las infinitizaciones de la psicosis. Si no hay punto de basta, punto de almohadillado, punto que no es cualquier punto, es un punto distinto que permite en tapicería es que los almohadones grandes no pierdan la forma. Lacan utiliza esta figura del punto de capitón, punto de almohadillado o punto de basta, para decir que no es cualquier punto, sino un punto de corte. En las sesiones, no todos los puntos son de corte. No todos los cortes de sesión son puntos de capitón. Hay cortes de sesión que no producen que la cosa cambie. No todos los cortes tienen efecto de interpretación, entonces tiene que haber algo de este punto que produce otra cosa y que no siga igual.

Lacan va a hablar de la función de la sincronía y la diacronía. La diacronía implica una funciòn en el tiempo y la sincronía es sin tiempo. Nosotros nos vamos a enterar con un paciente de lo sincrónico, del corte, yendo a la diacronía. Si habla, cuenta su historia, nos vamos a enterar de su sincrónico. Nos vamos a enterar de lo que Lacan llama la atribución primera, que luego veremos. Primero, en Freud estaba el juicio de atribución de la existencia. Tiene que decir “Esto no, esto es bueno, esto es malo” y después “esto existe”. Primero es el juicio de atribución. Por eso es tan importante que el sujeto hable y en las entrevistas preliminares, las preguntas para que el sujeto pueda hablar. Y algo de esto, de lo sincrónico, que se diga, de su deseo. Es necesario que hable, que cuente. “Bueno, lo escucho”, uno dice. Porque si no habla, si nosotros no vamos a la diacronía, no vamos a poder llegar a esos significantes fundamentales que marcaron su historia. Esos significantes muerden el goce, estàn anudados a un tiempo no cronológico de goce, a una escansión, a un corte de goce. Y por eso es tan importente decirle “Hable”. Luego, cuando empieza a hablar, el analista va a estar puntuando a la altura de s(A).

Pero no puntuando en este primer piso solamente, sino como el punto de capitón en las 4 esquinas, como los almohadones, como luego veremos. Van a ver que como en los botones de los almohadones, en el grafo va de 2 en 2 también.

Pregunta: ¿Qué pasa con los pacientes que no hablan? Tuve una paciente que a la segunda sesión no quería hablar. Me dice que necesita que le haga preguntas. Ella dice que esa semana no le pasó nada interesante.

Es una paciente muy demandante, lo que se escucha ahí es “hablá vos”. Podemos recortar algo de lo que ella dice, por ejemplo “hablame de lo que para vos es interesante”. De todas maneras, estamos en los tiempos iniciales, con lo cual la transferencia tiene que armarse. También uno podrìa preguntarle si esto le pasa con alguna otra persona, de querer que le pregunten. Esto que està diciendo, no es cualquier cosa, algo está queriendo decir con eso. Ahora, me resulta interesante que a la segunda sesión no tenga nada que hablar, ¿en qué plano estaríamos nosotros? En el plano de la comprensión. A veces nosotros tenemos que ir por la cuerda imaginaria, haciendo alguna indicación o sugerencia. Hay momentos y momentos. Cuando le preguntamos que nos hable de interesante, por ejemplo, vamos a los significantes. Porque salimos del primer piso, del plano del yo, que es donde te quedaste. “Yo no creo que vos no tengas nada para decir”... El moi, el yo ideal, el ideal del yo, la demanda… En cambio, “hablame de interesante”, significa que suponemos que hay algo que en ese significante que no es un signo. Le hacemos creer al paciente que las palabras son muy importantes, que cuente... En el final de análisis, con el atravesamiento del fantasma, se va a dar cuenta que la verdad es siempre mentirosa. Es muy importante salirse del plano de lo que nosotros creemos o prejuzgamos que debería ser. ¿Por qué en una segunda entrevista esta paciente debería tener algo que decir? Debemos ir por la vía de la diacronía, recortando un significante. Vamos a ver cómo recortando un significante, un S1, lo que se diga no va a ser cualquier cosa. Porque esa es la anticipación, es una de la temporalidad de la diacronía. En este ejemplo, “hablame de interesante”, nos va a llevar al entrelíneas, al intervalo, al sujeto dividido, porque ahí va a aparecer que lo que diga no lo va a poder abarcar. Va a entrar en el juego del análisis.

En la función diacrónica, Lacan va a decir que este punto de basta, la función diacrónica de este punto de basta, debe encontrarse en la frase, en la medida que no cesa en su significación sino con su último término, ya que que cada término está anticipado en la construcción de los otros e inversamente sella su sentido con su efecto retroactivo, para atrás. Es la famosa frase: “Ay, así yo no puedo seguir viviendo”

Ay.

Ay, así.

Ay, así yo.

Ay, así yo no.

Ay, así yo no puedo.

Ay, así yo no puedo seguir.

Ay, así yo no puedo seguir viviendo.

Según donde puntuamos la frase en su eje diacrónico, va a tener diferente sentido según el punto. Y esto es retroactivo. La anticipación es importante, porque es como el significante amo. Hay un significante 1, amo, que el sujeto elige y los otros significantes van a estar asociados ahí. No va a ser cualquiera los que va a utilizar. Elige un significante amo: inteligente, loco… y los significantes que estén asociados a eso, no van a ser cualquiera. Recuerden el hombre de las ratas, Ratten, spilratten… Todo esto estaba asociado a la damisela de las ratas de Ibsen, o del caso Signorelli de Freud. donde Freud va de significante en significante hasta llegar a sexualidad y muerte, que no tienen inscripción en el inconsciente. Pero llega al corazón de lo que falta.

En la diacronía, la temporalidad no es desde el inicio hacia adelante, sino la anticipación y la retracción. esta es la temporalidad de lo que está en juego en la diacronía. Cuando se arma una frase fantasmática, el sujeto se pregunta por el deseo del Otro, pero en realidad está inscripto en la historia con el Otro. Eso es diacrónico, pero puntúa de acuerdo a la temporalidad, por anticipación y por retroacción. El que puntúa es el Otro, “me quiere…”, después está el sujeto, cuando hace el corte. Esta es la función nuestra como analista, nosotros nos manejamos en esta temporalidad, la temporalidad de la anticipación y la retroacción. Nosotros vamos a puntuar retroactivamente, que son esas cosas que vemos 3 sesiones para adelante los efectos que se produjeron antes. Es el futuro anterior, retroactivamente. Si la intervención tuvo esta modalidad de punto de capitòn, de un verdadero corte, nos enteramos después, a veces meses después.

Pero la estructura sincrónica está más escondida y es ella la que nos lleva al origen. es la metáfora, en cuanto a que en ella se constuituye la atribución primera, la que promulga “El perro hace miau” y “el gato hace guau-guau”. Se acuerdan que la vez pasadas dijimos que el dicho primero aforiza, legaliza, es oráculo. Se trata del dicho primero del Otro y es omnipotente, porque es un oráculo para el sujeto.

Con lo cual el niño de golpe, desconectando a la cosa de su grito, eleva al signo a la función de significante y a la claridad a la sofìstica de la significación. Esto quiere decir que la atribución primera es una metáfora, porque es un significante que sustituye a otro. Un significante se define en oposición y diferencia, pero es uno, el S1 de la atribución primera, es el que va a sustituir a todos los demás. Siempre estamos en la relación del sujeto con el Otro. Ahora, una cosa es el signo y otra cosa es el significante. Por ejemplo, el perro hace guau es el signo y la cosa juntos, estàn conectados. Guau es el signo del perro, es unívoco y estamos en el campo del signo. Miau es el signo del gato. Ahí estamos en el plano de la cosa con su grito. Para que pase a ser de grito a llamado, hace falta pasar al terreno significante, o sea, que para la madre ese chico deje de ser una cosa y el grito pase a ser llamado. Se desvitaliza en el orden de lo natural, pero entra en el orden simbólico. Entonces, eleva el signo a la función de significante. Cuando Lacan dice que el perro hace miau y el gato hace guau, ya no sabemos lo que quiere decir. De eso se trata el lenguaje, cuando se separa el signo de la cosa. Aparte de que el signo se eleva al significante, dice que la realidad se eleva a la sofìstica de la significación. Sofìstica es una figura retòrica donde el razonamiento cabalga entre lo falso y lo verdadero. Sería “chicana”, es términos vulgares, o capcioso. La verdad toma forma de ficción, porque ya todo lo que se liga, al separarse de la cosa, no se va a saber muy bien qué se dice. El niño se encuentra con el Otro del lenguaje, pensemos en las presencias y ausencias, hace que el sujeto se pregunte por esto. Entonces ahí la cosa se perdió, estamos en el plano de que el gato hace guau.

El animal, si se ve acorralado, puede engañar dando una pista falsa. Lo que no puede, es fingir que finge. Ahí estamos en el terreno del lenguaje, que puede fingir que finge. El ser humano puede dar una pista verdadera, haciéndole creer que es falso. El sujeto dice una verdad, pero el otro piensa que es mentira. En una supervisión, una paciente decía que el novio le decía “te engaño”, que tenía otra. Para ella era mentira y al final lo engancha, pero el novio le había dicho que era mentira. Ahí se pierde la dimensión del signo y estamos en el campo del orden del significante, donde la cosa está perdida. En este terreno, el de la sofística, la verdad es una ficción.

Hay otro texto de Escritos 2, “La metáfora del sujeto”, donde dice Lacan que la metáfora radical està dada en el acceso de rabia narrado por Freud del niño que fue el hombre de las ratas antes de consumarse neurótico obsesivo, el cual interpela a su padre, al que le dice “Tú, lámpara, servilleta, plato…”. Ahí el niño está en el campo de “el perro hace miau…”. También nosotros entendemos que no se pierde la dimensión de la injuria en que se origina la metáfora. Acuérdense que la metáfora es la atribución primera, lo sincrónico, el recorte que se produce en el sujeto que tiene que ver con la atribución primera: la marca. Injuria más grave de que lo que se imagina, pues de ella procede la injusticia gratuitamente hecha a todo sujeto como un atributo mediante el cual cualquier otro sujeto es animado a atacarlo. O sea, Lacan dice que siempre es injusto y que la atribución dada al sujeto siempre es una injuria, porque en realidad se trata de que es nombrado por un Otro, atribuyéndole un sentido y ahí pierde lo natural. Siempre hablamos del Otro que puntúa, omnipotente, no barrado del primer tiempo. Fíjense que el Otro no tiene barra en este grafo. Cuando pasemos al segundo piso del grafo, vamos a ver que la esquina superior izquierda, donde estaba el significado, con la s minúscula, va a aparecer el significante, la S mayúscula, circulito, y el A barrado: el significante del Otro barrado, que ya veremos. Entonces Lacan dice que el gato hace guau-guau, el perro hace miau miau. He aquí de qué modo deletrea el niño los juegos del discurso e inaugura el mensaje. ¿Exige esa posibilidad la topología de un juego de 4 esquinas? Se pregunta Lacan. Si nos quedamos en esta línea, nos quedamos en “el perro hace guau y el gato hace miau…”. He aquí el tipo de pregunta que debe depender la conclusión subsecuente, que es la del grafo del deseo.

Los 2 puntos del [¿?ento]. Uno, conectado a A, que es el lugar del tesoro de los significantes. Esto aparece en la pág. 785 de “Subversión del sujeto”. Lo cual no quiere decir “del fondo”, pues no es que se conserve en el código la correspondencia unívoca de un signo con algo. El código está completo, el tesoro de los significantes no. El significante no se constituye sino de una reunión sincrónica y numerable, donde ninguno se sostiene sino por el principio de su oposición a cada uno de los otros.

Que sean numerables significa que nosotros como analistas tenemos que poder decir y dar cuenta de esa reunión sincrónica, pero numerándola, dar cuenta de qué significantes marcaron la historia de ese sujeto y numerarlos. Porque siempre hay un significante con 3 más relacionados que dan cuenta de los 4, con 3 no alcanza. Es como el caso Signorelli, requiere de la reunión de todos los significantes para llegar. En el hombre de las ratas, no alcanza con seguir ratten, spielratte… para llegar a la damisela Gisela y la damisela de las ratas de Ipsen. tenemos que dar cuenta de todos los significantes. Para dar cuenta de eso, vamos a la diacronía, que el sujeto hable y que empiece a asociar. Por ejemplo, un lapsus, una insistencia significante, eso asociándolo. Esto nos va a llevar a los significantes con los que está asociado el significante amo. El significante amo, que en realidad no hay uno, se asocia con otros significantes. En algún momento hay que tener que dar cuenta de este significante y con qué otro significante se asocia en su historia. Y eso es lo que el sujeto recortó del tesoro de los significantes y es importante que esto se ponga a jugar con esta temporalidad para que algo de este goce se reste.

El otro connotado, significado del Otro, es lo que puede llamarse la puntuación, donde la significación se constituye como producto terminado. Yo les decía, la vez pasada que el punto en Lacan no está al final, sino que al principio. Observemos la disimetría del uno, que es un lugar, sitio más bien que espacio, con respecto al Otro que es un momento de escansión, más bien que duración. Esto es un lugar de otra espacialidad, porque el Otro es un lugar, pero también es un significante, el sitio de los significantes. No es espacio, sino lugar, sitio de los significantes y S(A) no es duración, sino escansión y corte, que es la especialidad del analista, en cómo interviene el analista: escandiendo. Cuando yo les digo que hay que escandir, que hay que cortar, de ésto se trata, la puntuación. Cuando uno puntúa no va a cualquier lugar, va a escandir. Por ejemplo, en el caso de esta paciente que le decía a la analista “Bueno, hábleme usted, porque yo quiero que me pregunte porque no tengo nada interesante para decir”, si uno dice “No puede ser que a la segunda sesión no tenga nada que decir”, estamos en el orden de la duración, de la cronología y no estamos escandiendo. Escandir sería, en el ejemplo, preguntar “¿Qué es lo que a usted le resulta interesante?”. Puntuar en interesante. De la otra manera no puntuamos, vamos nosotros a ponerle sentido a lo que dijo ella acá de que no puede decir nada interesante. No hay escansión ahí. En cambio, “hábleme de interesante” puntúa y otra vez relanza. Relanza porque en realidad el grafo es un 8 interior, nunca cierra.

El grafo parece abierto, pero en realidad va haciendo el 8 interior y relanza el deseo, el “entre”.

En la página 186 dice: “La sumisión del sujeto al significante que produce en el circuito que va del significado del Otro [S(A)] a A, para regresar de A al significado del Otro, es propiamente un círculo, en la medida en que el aserto que se instala en él, a falta de cerrarse sobre nada, sino sobre su propia escansión; dicho de otra manera, a falta de un acto en que encontrase su certidumbre [...]”

Si nos quedamos en el plano de la demanda, estamos en un círculo que va de A a S(A) y de S(A) a A. El acto de encontrar la certidumbre no lo va a encontrar en ese círculo, en el plano de la demanda (también llamado “círculo infernal de la demanda”, porque produce horror y encierro por lo permanente), es en sí mismo insignificante, porque la certeza el acto no aparece. Este acto es el que permitiría ir más allá de este círculo, el más allá de la demanda que es el deseo. Si nos quedamos en el plano de la demanda, termina produciendo agresividad, sumisión. La queja con la que el paciente viene está acá, con los significantes del tesoro (A). Al encontrarse con el analista, que va a puntuar. En el mejor de los casos, cuando el paciente demanda. Muchas veces los manda un familiar o los casos judicializados. Pero cuando el paciente viene con la queja de la madre, supongamos y uno pregunta “¿Y vos que estás haciendo?”, ahí estás puntuando, permitís que se separe y relanza el deseo. Aparece la angustia, porque se encuentra con “el entre”, con el espacio del intervalo. Sale del círculo, se la saca de ahí.

Mensaje de código y código mensaje se distinguirán en formas puras en el sujeto de la psicosis, el que se basta por ese Otro previo.

Lo que Lacan dice es que el sujeto se basta con este Otro de la demanda previo. En el sujeto psicótico encontramos mensajes de códigos de mensajes y mensajes de código. Hay un sujeto ante la demanda del Otro y esto lo que genera es que no haya un objeto adecuado a la necesidad, pero el sujeto no puede salir de la demanda, del círculo infernal de la demanda. En la psicosis no hay más allá de la demanda, el sujeto psicótico se queda pegado a la demanda del Otro. No es que no exista un Otro ni que no exista el lenguaje en el psicótico. De hecho, el psicótico habla, pero lo que no puede es salir de este círculo.

A lo que hay que atenerse es a que el goce está prohibido a quien habla como tal. O también que no puede decir sino entre líneas para quien quiera que sea sujeto de la ley, puesto que la ley se funda en esa prohibición misma.

En la prohibición del goce -que está prohibido para el sujeto que habla-, pero para que haya sujeto de la ley tiene que haber más allá de la demanda. Se funda en la prohibición interdicta del goce, que está interdicto y que quiera saber sobre esa interdicción, en que pueda entrar el sujeto de la ley. En este caso, sería la metáfora paterna.

La próxima vez vamos a ir más allá de este círculo: vamos a ir al ideal del yo, el yo ideal y el yo para ir a la pregunta y al piso de la enunciación. Hasta hoy, estamos en el plano del enunciado, que podría ser lo que nosotros nos encontramos con analistas y qué vamos a hacer para que esto se despliegue, para salir del circuito de la demanda, para lo cual debe ser un sujeto deseante y que despliegue su deseo. Esto no es sin pasar por la demanda, porque siempre cuando se habla hay demanda. El deseo se desarticula por el hecho de que hay lenguaje, porque cuando se habla siempre hay un resto.

Ver la próxima clase de "Necesidad, deseo y demanda en el grafo del deseo"