Ver la primera clase Necesidad, deseo y demanda en el grafo del deseo.

Ver la segunda clase Necesidad, deseo y demanda en el grafo del deseo.

Ver la tercera clase de Necesidad, deseo y demanda en el grafo del deseo.

En el grafo, Lacan propone localizar al sujeto en su relación con el significante. Para que se comprenda, Lacan divide al grafo del deseo en 4 grafos distintos. El texto de la subversión del sujeto, que es muy confuso y difícil, lo que Lacan trata de subvertir es al sujeto de la teoría del conocimiento. En la relación entre el sujeto y el objeto, había una complementariedad. estaban dados, no había una confusión. Se planteaba una relación de acomodamiento o acomodación entre sujeto y objeto y esto es lo que va a subvertir Lacan, al sujeto de la teoría clásica, que era un sujeto cerrado, que podía acoplarse al objeto.

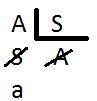

Lacan también subvierte el signo lingüístico de Saussure. El signo de Saussure era una unidad psíquica compuesta de 2 caras, donde el significado (s) estaba arriba de la barra y el significante (S) abajo. La barra vincula al significante con el significado.

Tienen una relación de biunicidad recíproca entre uno y otro. Saussure dice que la lengua es algo convencional, arbitrario. Dice que el signo es arbitrario, pero lo que implica que a un significante le corresponde un significado. El significado sería el concepto y el significante es la huella de la imagen acústica. Hay ideas, sonidos y correspondencia entre ellos: a un significante le corresponde un significado. Hay una unidad en ellos, por eso Saussure los encierra con una elipse. Hay una relación de correspondencia y junto a otros signos componen la lengua. Estos signos, se relacionan por oposición y diferencia. Por ejemplo, el día es día porque hay un significante noche.

Lacan va a destruir el signo lingüístico de Saussure, junto al sujeto de la psicología clásica y de la teoría del conocimiento:

La barra en Lacan implica resistencia. Esto es muy importante, porque esto es lo que tiene que ver con la barra que encontramos en $ (sujeto barrado) o en Ⱥ (Otro barrado). Es la barra que sería el falo, ɸ, que es el símbolo que marca la falta del significante en el Otro.

Lacan invierte el lugar del significado y el significante para marcar que el significante tiene primacía sobre el significado y que en realidad son 2 estamentos distintos que no tienen correspondencia, sino que el significante y el significado se da en la articulación significante y así se producen los efectos de significado. Por eso va a decir que un sujeto es lo que representa un significante para otro significante. Esto sería, en la cadena significante, la cadena mínima.

S1 S2

$

Lacan va a hablar en el grafo I, de un sujeto mítico de la necesidad (Δ). Está la línea del significante (S - S’), que es la diacronía. Es donde se produce la metáfora, la metonimia. Es lo que nosotros escuchamos y leemos cuando el paciente viene y nos habla. La línea diacrónica del significante se cruza con otra línea, que tiene que ver con la intencionalidad del sujeto cuando se quiere ir hacia la búsqueda del objeto.

El sujeto mítico de la necesidad (Δ) tiene la intencionalidad de encontrar el objeto con el objeto y en su lugar se encuentra con el código ©. En este primer grafo, Lacan se está remitiendo a términos de la lingüística. El código va a puntuar y va a hacer de obstáculo a este encuentro del sujeto con el objeto. El código es el lugar de todos los signos de una lengua, en este momento. Luego vamos a ver que no, pero en este momento pensemos que están todos y esta es la manera como nos entendemos. Si dicen un chiste y no pertenecemos a la misma comunidad, no lo entendemos. Es necesario que compartamos el mismo código. Cuando el sujeto se encuentra con el código, la necesidad se transforma en demanda. La demanda es un pedido. ¿Pero quién va a significar lo que el sujeto quiere? Pensemos en un bebé que grita. Hay un otro que va a tener que decodificar lo que el bebé necesita, lo que quiere y va a tener que darle un significado a ese grito. Ese grito, entonces, se transforma en un llamado y va a definir qué es lo que quiere ese chico: tiene hambre, tiene frío, etc. Entonces, así se produce el mensaje (M). Pero como el bebé no está metido en el sistema de signos, en realidad, vuelve otra vez al código para que sea sancionado. Es retroactivo. Sacamos código y ponemos Otro (A), porque el Otro no está compuesto por todos los significantes de la lengua, sino que le faltan significantes. En lugar de mensaje, ponemos significado del Otro [ s(A) ].

Entonces, el sujeto se encuentra con el Otro, que va a estar encarnado como un sujeto como el lugar y el tesoro de los significantes y el sujeto va a constituir su mensaje en s(A). Pero como los significantes están en el Otro, su significación también viene del Otro. Para que el mensaje se produzca, el sujeto necesita de esta función del Otro. Si no hay sanción del Otro, no se produce el mensaje. Entonces, Lacan va a apelar a lo que es el punto de capitón o de almohadillado, para decir que ocurre lo mismo cuando se produce la puntuación en un sistema de comunicación, que en realidad es fallido, pero va a decir que se produce algo así como el modelo del punto de capitón, porque hay un entrecruzamiento de los hilos que cuando se produce una tensión de los hilos, la superficie se acomoda a esa tensión. Eso sería la puntuación en el mensaje que el Otro da. Esto lo veíamos la vez pasada con la frase “Ay, así yo no puedo seguir viviendo”. Si puntuamos en “Ay, así yo no puedo”, la parte “seguir viviendo” cae por fuera. Esto es lo que ocurre cuando nosotros puntuamos en análisis. Puntuamos lo que el sujeto dice para darle un significado diferente. El significado, entonces, se lo da el Otro en su sanción y en su puntuación. La puntuación tiene que ver con la metonimia de lo que va diciendo, pero que quizá puede llegar a producir una metáfora, porque con esto vamos a introducir al segundo piso del grafo.

El sujeto se va a preguntar qué queremos decir con lo que estamos diciendo. El resultado de la operación es el sujeto dividido ($), porque el Otro al sancionar un sentido, no lo puede decir todo. Entonces esto produce que surja la falta en el Otro. Al surgir la falta en el Otro, surge la pregunta del sujeto por esa falta y por ende, el sujeto dividido entre un significante y otro significante que lo representa. Porque en realidad antes de ir a pedirle algo al Otro, el Otro no puede satisfacer a la demanda. Acuérdense que del objeto perdido de la necesidad, lo que surge es la demanda, que se articula en significantes. Pero hay un resto que la demanda no puede articular, que es el objeto a que cae. Es el objeto perdido aún antes de haberlo hallado, porque está perdido por el lenguaje. No existe la posibilidad de que el lenguaje abarque una significación completa. Ese objeto a que cae, va a ser causa del deseo. Ese objeto a cae de la posibilidad de estar completo, por eso es la causa del deseo y de esta mentira al Otro, que es al Otro tesoro de los significantes, porque no existe ese Otro completo, ese código. Ahí tenemos la diferencia entre lo que es el objeto causa de deseo y el objeto del deseo del fantasma que después vamos a ver.

Tiene que haber una falta en el Otro para que el deseo aparezca. Por eso, si en el Otro no aparece la falta, tenemos el autismo, por ejemplo. Puede ser que el Otro sea un neurótico, pero que para ese chico a ese Otro no le falta. Ahí no se va a encontrar con la falta en el Otro, entonces no aparece el deseo y ahí no se va a poder constituir el deseo dividido. Todo le va a hacer signo, porque no cae el objeto a. Ese objeto viene del Otro, tesoro de los significantes.

Luego Lacan cambia el lugar del sujeto en el grafo:

Dice que el sujeto ya está dividido. Pone ciertas líneas quebradas, que significa que se trata del significante, que son elementos discretos. Un significante remite a otro y son discretos hay S1, S2, etc. Entonces, el sujeto ya está dividido desde que nace. En realidad no porque no hay inconsciente, pero el objeto de la necesidad ya lo perdió por el hecho de haber nacido. Por eso en el significante ya pone esta línea del sujeto en el encuentro con el otro como cortada, un trazo quebrado. En cambio, el trazo pleno marca una unidad de sentido. Se produce un mensaje y hay una unidad de sentido. Hay una cierta estatización de la significación y tiene que ver con el yo, ya lo vamos a ver. De S a s(A) también hay una línea quebrada porque son significantes.

Al final del recorrido del grafo nos vamos a encontrar con los ideales. Lacan va a poner al ideal del yo I(A). Los ideales van a estabilizar la significación del sujeto. I(A) es una marca del sujeto, porque el lenguaje y por la omnipotencia del Otro. Es un emblema, un rasgo de esa omnipotencia. Esa marca estabiliza al sujeto en la significación: “Soy...”. Cuando viene un sujeto a consulta, puede venir desde I(A). Dice “Soy…”, desde una identificación estabilizada y no desde el $, como se presenta más la histérica. En cambio lo del “Soy…” es más una presentación del obsesivo. El resultado del recorrido hacia I(A) es la estabilización. Cuando hablamos con una persona, generalmente nos encontramos con que están estables en sus significaciones. Esto viene como una marca que le da una cierta identificación simbólica a un rasgo del Otro que tomó. Al tomar un rasgo del Otro e identificarse con ese rasgo, el sujeto no se identifica con la falta, sino con un rasgo que es más del ser. El Otro aparece sin barrar, porque el neurótico no quiere saber nada con la castración del Otro, incluso sufriendo a costa de su propia castración. El sujeto prefiere ser él mismo el que no puede, el que le cuesta y no al Otro. Así aparecen los Otros malísimos, o super bondadosos. Cuando el neurótico se queja, habla de un Otro sin agujeros, que lo castiga y es omnipotente. Este Otro tiene distintos nombres en la enseñanza de Lacan:

el Otro primordial, generalmente la madre o quien haga esa función,

el Otro de la interdicción,

el Otro del otro sexo, tanto para el hombre como la mujer. El Otro como hétero, que es el Otro. Por eso tenemos el enigma de la femineidad, que es el Otro del otro sexo, tanto para el hombre como para la mujer. La sexualidad es una posición.

En el grafo II, va a mantener la estructura, pero se va a referir a las formaciones del inconsciente para luego referirse al grafo III, que es el segundo piso.

Acá estamos en el primer piso. β’ va a ser el moi y β (objeto metonímico) posteriormente va a ser i(a). El circuito del discurso corriente. De A parten los significantes de un sujeto que se ubica en el lugar del que habla (yo) que hablo de un objeto y armo un mensaje sobre un objeto. Ese mensaje luego es sancionado por el Otro. Esta es la comunicación y el discurso corriente. Yo hablo de tal cosa con otra persona. Es un mensaje para el Otro y el Otro sanciona. Se trata de la palabra vacía, porque en este punto lacan habla de palabra plena y palabra vacía. La palabra plena tiene que ver con algo de la verdad que pudiera asomar, si bien no se alcanza. Es un yo que habla de un objeto (que después va a ser i(a), que es la imagen del objeto velado, del objeto que satisface al yo, al moi). El yo (je, que indica el sujeto que habla en el discurso), habla de un objeto al Otro.

Lacan se refiere al ejemplo del chiste que habla en el seminario V de formaciones del inconsciente. De hecho, este grafo está en el seminario V y el anterior está en El deseo y su interpretación del seminario VI. En el seminario V y VI y en los escritos es donde despliega el grafo. El V es formaciones del inconsciente y el VI es el deseo y su interpretación.

Pregunta: Todos los pisos y las modificaciones que Lacan fue haciendo, ¿siempre es con la intención de ubicar al sujeto en relación con el significante?

Al sujeto en relación con el significante y además a ubicar al inconsciente como estructurado como un lenguaje. Porque en el segundo piso vamos a hablar del inconsciente y el deseo. Porque en realidad el sujeto con relación al significante es que ese significante lo representa para otro. O sea que está dividido. Lacan dice que no hay correspondencia entre significado y significante, que en realidad hay articulación entre significantes y que nunca se abarca el sentido de forma completa. No hay un significante que le diga al sujeto quién es, qué es para el Otro, que tiene que hacer... Hay una estrategia por la cual el sujeto se sirve para poder responder a estas preguntas: el fantasma. Del lado derecho del grafo tenemos las preguntas. Y del lado izquierdo están las respuestas.

Lacan se sirve del chiste de famillonario. Famillonario no es una palabra que está en el código, entonces Lacan intenta explicar mediante este grafo es la interferencia de un lapsus. Va a decir que el yo va a hablar de un objeto. El objeto podría ser “me trató familiarmente”, pero en realidad el objeto, que siempre es metonímico, se encuentra que en lugar de familiar, lo trató famillonariamente. Esto es sancionado por el Otro. Por homofonía se produce el chiste. Se trata de una condensación de familiar y millonario. Esto es la metáfora, que es la sustitución de un significante (familiar) por otro significante (famillonariamente). Pero es necesario de la metonimia para que se produzca la metáfora. Lacan dice que la metonimia es condición de la metáfora, como Freud decía que el desplazamiento es en la condensación en el resultado. No existe la metáfora si no es a partir de la cadena de significantes que es metonímica. Entonces esto nos introduce a la dimensión del inconsciente, porque “famillonario”, es una metáfora fallida. Para que no lo fuera, tendría que haber dicho “Me trató millonariamente”. Es fallida porque está la palabra familiar, que es lo que está reprimido. En realidad, lo que no muestra es que lo que realmente está reprimido, el significante reprimido, que es lo que está atrayendo en la represión secundaria, es el significante reprimido que es “familiar”. Seguramente ese significante está en conexión con algo del Otro en este hombre que dice el chiste, con su inconsciente. ¿Y por qué con el Otro? Porque el inconsciente es el discurso del Otro. Se constituye desde el Otro a partir de la falta del Otro y en el Otro. Este “familiar” está en conexión con el inconsciente de Heine. Está reprimido.

Pregunta: No entendí por qué la metáfora es fallida, si es que agrega un plus de sentido.

La metáfora nunca es totalmente lograda, porque tendría que haber una represión completa del significante. Según Jacobson, el lenguaje tiene la función de la metáfora y la metonimia. La metáfora es un plus de significación porque la fórmula de la metáfora es esta:

La sustitución de un significante por otro es congruente con el traspasamiento de la barra, que da un plus de significación que es positivo.

Para la metonimia:

La función de un significante en combinación con otro significante es congruente con el no traspasamiento de la barra, con que la barra siga ahí. No produce nunca un nuevo sentido.

El caso de famillonario no está completamente reprimido y entendemos el chiste porque es famillonario. El significante no puede decirlo todo, pero en la metáfora se puede decir algo más de lo que se puede decir actualmente. Por eso es tan importante el síntoma en su dimensión metafórica. Lo que está diciendo es que ese significante reprimido es el significante de la falta en el Otro.

Ahora tenemos:

D es el piso del enunciado y D’ es el piso de la enunciación. Es decir, lo que se dice y lo que está más allá de lo dicho, el decir.

Cuando el sujeto mítico de la necesidad, que ya Lacan le pone $ porque preexiste al orden significante, se dirige a buscar un objeto, se encuentra con un Otro (A), con el tesoro de los significantes. Ahí el sujeto encuentra la falta en el Otro. Entonces, el sujeto se encuentra con el deseo del Otro (A⬨d). Lo que le falta al Otro es el deseo y el sujeto se va a preguntar por eso. Por eso está la pregunta “Chi vuoi?” o ¿Qué me quiere?.

El sujeto se encuentra con el deseo del Otro, de la cual Lacan va a decir que la implicación recíproca del deseo en el campo del Otro. El sujeto de la necesidad se encuentra con el significante, entonces se transforma la necesidad en demanda y siempre es un pedido de incondicionalidad al Otro. Se trata de una demanda de incondicionalidad que el sujeto le hace al Otro, que implica que el Otro no esté atravesado por ninguna ley. El sujeto pide incondicionalidad, como pasa en las relaciones humanas, pero en su lugar se encuentra con la condición absoluta del deseo. La incondicionalidad que el sujeto pide es la incondicionalidad del amor, porque siempre la demanda es demanda de amor, y se va a encontrar con que es imposible, más allá de los esmeros narcisísticos. El Otro, bajo la condición absoluta del deseo, se va a negar algo, digamos, alguna de las suyas va a hacer.

La demanda del primer piso (D) es una demanda consciente. Es pedirle algo al Otro: que lo mire, que lo lleve al cine… Esto se estabiliza en un significado, que puede estar en el ideal del yo [ I(A) ] o en yo ideal [ i(a) ], que se corresponde con el moi. El yo sería apropiarse, de alguna manera imaginaria, del deseo. Es como si el que deseara fuera el yo, pero en realidad el deseo es el deseo del Otro. El yo se apropia imaginariamente de la enunciación, como si el yo creyera que es autor de lo que dice, cuando en realidad es el discurso del Otro. ¿Pero quién habla en un lapsus? El Otro. El yo es una estructura imaginaria, es la proyección de la superficie corporal. Para este yo hay un objeto señuelo que lo satisface, que es la imagen del semejante. El yo se satisface con la imagen del semejante, que puede ser como semejante, otro yo, que también tiene las mismas características y se hacen de señuelo el uno al otro. Acá estamos al nivel de la imagen nada más, que en realidad viene del Otro, donde están los significantes. El mensaje que se produce en el discurso corriente tiene los significantes del Otro. En el grafo anterior vimos cómo el discurso corriente sufría la interferencia de un lapsus. Esto es lo que muestra que en realidad cuando uno habla, habla el Otro. Se muestra en el lapsus.

En el segundo piso, la demanda insiste. Es el piso del inconsciente, sin que la demanda pueda ser sancionada por un Otro. La intencionalidad de la demanda, sin que el sujeto pueda reconocer ninguna intencionalidad ahí. La insistencia de la demanda para la cual el sujeto no reconoce su interdicción es la repetición, el más allá del principio de placer. Está ahí en el grafo y es la pulsión ($⬨D). Se escribe como el significante del Otro tachado. Se encuentra en una implicación recíproca con la demanda. Es la demanda la que va a dividir al sujeto, pero esta demanda tiene la característica de herir los agujeros del cuerpo. Es una demanda que se produce en el cuerpo. Acuérdense que Freud hablaba de que era el Otro el que introducía al sujeto en la pulsión vía la erogenización del cuerpo. Ese cuerpo, esa superficie, no es solamente imaginaria, sino que se produce satisfacción y goce. Pero no ocurre en cualquier lado, sino en los agujeros del cuerpo. Pensemos en cómo introduce el Otro la pulsión escópica: por los agujeros. Le hace borde -los párpados- a la mirada. Porque en realidad el objeto es la mirada, pero el objeto tiene que estar perdido. Porque si el objeto mirada no está perdido, no podríamos ver. Veríamos que nos ven por todos lados, como en el terreno de las psicosis, donde los ojos nos miran por todos lados. Tiene que sustraerse el objeto a siempre del Otro para que se constituya la posibilidad de ver, para que vaya ahí un objeto mirada perdido, es decir, desde el deseo y no objeto causa, para que haya mirada. Que sea pacificadora. Hay miradas y miradas, por eso el sujeto puede gozar con que lo miren, o con hacerse mirar.

Lo mismo pasa con la pulsión invocante, que es la voz. Con la pulsión oral, con la anal. El Otro, porque el sujeto es prematuro, va a erogenizar al cuerpo. Van a haber pulsiones que van a primar sobre otras en relación a esa relación que tiene el sujeto con la demanda del Otro. Hay demandas de miradas y constituyen al objeto mirada con lo que goza el sujeto. Para que se constituya pacíficamente el sujeto, se tiene que producir lo que es la intrincación pulsional. La mirada se tiene que intrincar con la voz. La madre puede no solo mirar al chico, sino hablarle, acariciarlo, mientras que da el pecho. En cambio, si tenemos una madre que le da la teta y mira hacia otro lado y el pibe cuelga, o una madre que lo mira todo el tiempo y no hay ninguna voz pacificadora, eso termina siendo muy siniestro para el chico.

Decíamos que el sujeto mítico de la necesidad se dirigía hacia el objeto, se encuentra con el tesoro de los significantes (el Otro). Como no está completo, en el pedido de incondicionalidad al Otro, el sujeto se encuentra con la condición absoluta del deseo. El sujeto se hace una pregunta sobre lo que el Otro desea pasando, por supuesto, por la pulsión. Fíjense que hay una duplicación de los pisos inferior y superior y complementariedad. Por ejemplo:

El circuito con trazo pleno del discurso corriente, en la parte de arriba está con trazo quebrado.

Del lado izquierdo tenemos las respuestas del sujeto: tenemos al Otro, al moi, al deseo, la pulsión.

Del lado derecho: el significante de la falta en el Otro, el fantasma, el significado del Otro y el yo ideal y el ideal del yo.

El fantasma ($⬨a) está en relación directa con el deseo (A⬨d). Es lo que le hace marco al deseo.

Cuando el sujeto se encuentra con el deseo, le va a preguntar al Otro en relación a la falta y el Otro le contesta con una pregunta: ¿Qué quieres? (Chi voui?). Es el Otro que pregunta primero. El sujeto va y pide, y el Otro de la demanda le pregunta qué quiere. Eso lo vemos con los chicos, que quieren que el otro les diga lo que quieren. El Otro no sabe lo que el sujeto quiere, entonces ahí es cuando se encuentra con el significante de la falta en el Otro S(Ⱥ). En realidad, es una respuesta, porque la respuesta es una pregunta que va a permitir que el sujeto se pregunte por qué me quiere ese Otro. ¿Qué me quiere a mi ese Otro que me pregunta a mí lo que quiero, si tiene que tener todas las respuestas?

La respuesta ante el deseo del Otro, que es lo que angustia, es el fantasma. Esta es una de las respuestas: tenemos al fantasma, el significado del Otro, el yo ideal y tenemos el ideal del yo. Esas son respuestas que van a dar una respuesta a lo que el Otro desea de uno. O es por la vía de una identificación a un ideal con un rasgo a un significante del Otro, o vía el fantasma. El fantasma está en el piso de lo no dicho, en la enunciación. Cuando el sujeto habla, habla de lo que quiere pero lo que quiere decir está en el vínculo fantasmático con el Otro. La pulsión tiene relación con el fantasma, en el sentido de que Freud habló de las voces gramaticales de la pulsión en su circuito. La pulsión tiene un recorrido y una meta. El trayecto, es el trayecto que va a hacer la pulsión alrededor del objeto, siempre en relación a los bordes del cuerpo. El objeto está perdido, por lo cual no va a ir al objeto, sino a los bordes del cuerpo y retorna siempre a la fuente. Por eso hablaba de los labios que se besaban a sí mismos, el retorno a la fuente. Freud decía que la pulsión siempre es activa, cuando en “Pegan a un niño” teníamos las voces gramaticales de la pulsión:

Voz activa

|

Pegar.

|

Oir

|

Voz refleja

|

Pegarse

|

Oírse

|

Vos pasiva

|

Ser pegado

|

ser oído

|

Lacan va a decir, acerca de la voz pasiva, “hacerse oír”, o “hacerse ver”, porque dice que siempre la pulsión siempre es activa. Las dos primeras formas son activas, pero lo que sería pasivo -ser oído-, en realidad es hacerse oír. Cuando la pulsión hace el cierre en el circuito pulsional, hay en el hacerse, según Lacan, hay un nuevo sujeto. En la primera y segunda voz (oir y oírse) no hay sujeto, es autoerótico. En la tercera voz hay un Otro, que aparece en el “ser oído”. Ahí está la cuestión del fantasma, donde Lacan va a decir “hacerse oir”, porque ahí aparece la relación del sujeto con el Otro. deja de ser autoerótica y pasa a intervenir la relación del sujeto con el Otro. Para que se produzca el fantasma, es necesario que la pulsión haga todo el recorrido alrededor del objeto. Luego lo veremos en un caso.

Hay sujetos que se presentan en el consultorio “haciéndose”. Esto sería el síntoma para lacan, porque lo que se trata es que está duplicado el moi, que sería la duplicación imaginaria del deseo (porque no es el sujeto el que desea, sino que desea el Otro). En el piso inferior está el moi y en el piso superior está el deseo. En el piso inferior está la imagen del objeto, señuelo del yo y en el piso superior está realmente la implicación del sujeto con el verdadero objeto del deseo, que es el verdadero objeto causa del deseo, que está perdido. En el primer piso estamos a nivel de lo imaginario (determinado por el plano simbólico) y en el segundo piso estamos en los 3 planos anudados: sujeto simbólico, imaginario y real.

Cuando nosotros recibimos a un consultante, vamos a recibir a veces a un sujeto que viene identificado a un determinado rasgo del Otro. A uno le dicen que es un rasgo igual al padre, igual a la madre… Uno escucha esto en relación a las identificaciones. También hay sujetos muy armados en el yo ideal, en la identificación a algo del orden de lo imaginario: mujeres arregladitas, cuestiones de la moda, que le da cierta prestancia imaginaria que les da una estabilidad en relación a su identidad de esa palabra con relación a su yo. Es como cuando se va a una entrevista de trabajo, eso tiene que ver más con el yo ideal.

Del lado izquierdo, tenemos el significado del Otro (1° piso) y el significante de la falta en el Otro (2° piso). El significado del Otro va a metaforizar ese significante reprimido, que es el síntoma. El síntoma lo que hace es sustituir un significante por otro significante, sería el síntoma como metáfora, pero no nos olvidemos que en el síntoma el sujeto se satisface. En la conferencia 17 Freud habla del síntoma como metáfora y en la 23, del síntoma como satisfacción pulsional. Fíjense en el grafo cómo se duplica, pero las líneas aparecen cortadas en el piso de arriba y unida en el piso de abajo.

Caso clínico:

Claudia (22 años) es psicóloga y como se interesaba por la clínica, le resultaba según ella necesario hacer un análisis y pasar por la experiencia del inconsciente. No hay un cuestionamiento del deseo, ella dice que no le pasaba nada. Desde su ciudad natal se vino a Buenos Aires a estudiar. Vive sola en un departamento que alquila y paga su padre, quien corre con todos sus gastos. Inclusive, él paga el tratamiento. Refiere no tener mucho de qué hablar, dado que “no tenía ningún problema con su familia”. La presentaba como una familia ejemplar. Del padre dice que es muy recto, trabajador y se ocupaba mucho de sus hijos. Tenía una empresa de seguridad y maestranza en la que también trabajaba su madre. De la relación de ellos comentaba que se llevaban muy bien. Su hermano estudia en otro lugar y otro hermano menor vivía con sus padres. Concluye esa primera entrevista diciendo que eso de no tener problemas, terminaba siendo un problema para ella, porque no tiene nada que hablar con sus amigas. Ella solo escucha lo que sus amigas dicen de sus problemas.

Ella viene y está en el piso de abajo. Por preguntas que yo le hago, la llevo a que ella termine diciendo que esto de no tener problemas termina siendo un problema para ella. Ahí surge el sujeto dividido, porque ella está entre 2 significantes. Eso que ella enuncia que no es un problema, termina siendo un problema. Ya en la primera entrevista sale dividida, que es a donde uno tiene que apuntar. No siempre sale en la primera entrevista. A veces, también vienen muy divididos y hay que des-dividir un poco.

Ella dice también “solo escucho lo que ellas cuentan”. Ahí está la posición subjetiva. Ahí leemos, aunque ella no lo sabe, que ante el Otro, ella escucha. Podemos pensar “yo escucho”. Estaríamos en un trayecto de la pulsión, la voz activa.

Refiere estar de novia desde hace 5 años y de este chico, va articulando una queja. Ella dice que él es muy bueno, pero que no la tiene en cuenta para el sexo. O sea, si es una queja, estamos hablando de una demanda que le hace al Otro. Es una demanda consciente, del primer piso. Dice que cuando discuten, la asusta su propia violencia. Ella le pega y termina echándolo, después de lo cual ella termina comiendo sola un paquete de galletitas sin poder parar. Es una secuencia que se repite. Encontramos la demanda consciente articulada en significantes, pero con algo del orden de la repetición que insiste en otro lugar de la cadena, que es en la enunciación (piso superior), porque estamos hablando de lo pulsional. Esto parece dar cuenta de la insistencia pulsional incoercible, iniciando el tour alrededor del objeto oral que satisface en su recorrido en el acto de comer. Esto lo vemos en un recorte chiquitito, porque además ella habla del yo, de lo que era el novio para ella, etc. También habla del fantasma, de la relación del sujeto con el objeto que está en el Otro…

En relación al ideal del yo, ella ocupaba un rasgo de ser tomada como la chica estudiosa, la que hacía todo bien, la que no llevaba ningún problema a la familia. Tenía este rasgo del Otro que había tomado que la nombraba de una determinada manera a la cual se identificaba y la estabilizaba en su significado siendo que con 22 años ya se había recibido de psicóloga.

En el desarrollo del análisis, comienza saliendo con un chico en forma paralela, de quien dice que le gustaba mucho. Relata una escena en la que termina haciéndole una felatio de parada. Se lo come, dice ella. Este hecho la consterna y se pregunta por qué.

Ella habla de 2 objetos: el objeto oral y la pulsión invocante, pero esto tendría que trabajarlo mejor. Claudia escucha: escucha en un empuje constante la voz de su madre que le cuenta acerca de su padre, que no la tiene en cuenta para el sexo y de que ella quiere saber cosas del padre, pero no le pregunta porque ella piensa que no le va a creer al padre. La madre dice que el padre es un mentiroso. A esta madre no le falta nada para esta chica. Y siendo mentiroso, al padre tampoco le falta nada porque el que miente tiene a la verdad de su lado. En ella, el Otro está sin barrar. Le pregunto por qué sí le cree a su mamá, intervención que le causa sorpresa y abre la puerta a la instalación de un síntoma analítico de su primera ubicación: la que no tiene nada que hablar pasa a la que no puede dejar de escuchar. Ella no puede dejar de escuchar a la madre, que le cuenta todo esto del padre. esto introduce la cuestión de la falta en el Otro. ¿Qué le pasa a la madre que le habla todo el tiempo de esto a ella? ¿Qué me quiere?, empieza a preguntarse por el lugar que ocupa ella en el deseo de la madre. ¿Por qué le habla a ella todo el tiempo, si tiene 2 hijos más?

Claudia escucha y se reserva para sí comer galletitas. Acá hay que ver cómo ella podría reservarse un espacio para el deseo, porque está muy tomada por el deseo del Otro, así que hay que ver cómo ella con esto de comer las galletitas se está reservando un espacio para su propio deseo. Obviamente acá se juega la pulsión, pero se anuda pulsión con deseo. Cuando Claudia escucha, es comida por su madre, que le come las palabras. Con el tratamiento, va dejando de escuchar y comienza a escucharse. Sin embargo, se queja de que no puede hablar con nadie de lo que le pasa, excepto conmigo. Le da vergüenza. No habla con sus amigas ni se puede hacer escuchar. Ahí está lo que le pasa a ella con este objeto que es la voz.

Claudia relata un episodio donde el hermano viene lastimado de una salida. Ella se pregunta si fue violado, o si fue algo consentido y si su hermano es homosexual. Se confirma la homosexualidad del hermano y la sífilis. El padre lleva a su hijo a tratarlo a una ciudad cercana para que nadie se entere. Aparecen denuncias de que el padre participó el proceso militar. Liquidaba gente. Esto la avergüenza, pero el padre dice que esto no era así. Su padre comienza a ausentarse de su casa; la madre se deprime. Él comienza una relación con una empleada de su empresa, la que queda embarazada. Ahí Claudia se siente engañada. Claudia comienza a poder hablar con sus amigas. Es importante para ella que pueda aparecer la falta en el Otro (tanto en la madre como en el padre) para que ella pueda preguntarse por el lugar que ella tiene para la madre o el padre, en el Otro, para que ella pueda empezar a desear y a hacerse escuchar. Salir de lo endogámico hacia lo exogámico.

Se separa de su novio, logra comenzar a hablar con sus amigas, comienza a salir con chicos. Su problema es no poder tener relaciones sexuales. Conoce a un chico que le gusta y dice que está para comérselo, pero posterga el encuentro sexual y solo le hace sexo oral. Los padres se juntan y se separan contínuamente, Claudia ya no viaja hacia esa ciudad. Lleva a su ciudad a una amiga que habla mucho para que la madre no le hable. La lleva como un señuelo para que ella sea la que hable y Claudia no tenga que escuchar a su madre. Refiere que con el novio comienza a tener relaciones sexuales y comienza a disfrutar. Dice que se hace comer a besos y esto le abre la vía del deseo. Dice que la calienta.

Fíjense cómo está articulado esta cuestión de la pulsión al fantasma. Cómo ella puede, en esto de comer y no poder parar, comer galletitas o comer penes, y pas a a poder hacerse comer por el Otro. Es como que la pulsión cierra el circuito y aparece algo más pacificador, la posibilidad de hacer un cierto marco que hace a la cuestión fantasmática, en este caso con el objeto oral. Acá habría que analizar el objeto voz, que no está analizado. Esto es lo que hacemos nosotros en un análisis, para que el sujeto pueda desear. A veces nosotros recibimos a sujetos que no tienen la posibilidad de calentarse por un hombre, una mujer… De desear al Otro y que la sexualidad deje de ser tan autoerótica. Que pueda pasar a anudarse el deseo, el amor y el goce, que es lo pulsional. Muchas veces esto viene desunido: aman, pero no tienen deseo por esa persona. O tienen deseo por esa persona, pero no se le para. O tiene deseo, pero no llega al orgasmo.

Se tiene que anudar el amor, el deseo y la sexualidad en todos los casos. Fíjense que para que se anude el amor al deseo y a la pulsión, se tiene que dar todo esto. El amor es esta cuestión de la demanda, este pedido de incondicionalidad al Otro que se le hace. ¿Y qué pasa cuando el sujeto se encuentra con el deseo del Otro? Ahí el sujeto va a responder con su fantasma. Esto el sujeto no lo sabe, y tampoco sabe que está actuando otra demanda que es inconsciente, que es el objeto con el que goza y se satisface la pulsión. En realidad, en la articulación significante, que sería la cuestión de la demanda, lo que estaría apaciguando la demanda es el principio del placer. Lo pulsional sería más allá del principio del placer. De la cuestión decanta el deseo anudado a la pulsión vía el significante. No se puede satisfacer totalmente la pulsión, pero algo se satisface en el hablar. La articulación significante sería el principio del placer que va haciendo desplazar el deseo, de significante a significante en la demanda.

El deseo se va desplazando vía el objeto metonímico que se van desplazando en el acto de hablar. Por eso es que la palabra es apaciguante: viene un sujeto “puro acto”, donde viene con una satisfacción pulsional muy complicada. ¿Por qué se apacigua cuando puede hablar? Porque ahí, en esa articulación significante, algo de la pulsión se descarga. Ese es el principio de placer, que lo que puede hacer es acotar la deriva pulsional que se satisface en la pulsión. La pulsión en realidad es acéfala, tiene que encontrar un objeto que sería el objeto del fantasma. tenemos el objeto causa del deseo y el objeto del fantasma. En el objeto del fantasma, la pulsión se satisface. Pero es como si vía el señuelo encontramos un objeto que sería el objeto para la pulsión, pero que en realidad no es el objeto perdido. Es el objeto que va en lugar del objeto causa.

Tenemos:

GRAFICO.

El objeto causa va por delante del objeto dividido y el objeto del deseo, que está atrás. Esto es el fantasma y esto es el objeto causa del deseo.

Supongamos que nosotros tuviéramos un sujeto del goce mítico, que no existe. Sería un sujeto que estuviera antes de su relación con el significante, que es imposible, pero supongamos. Lacan va a hacer la división en el seminario de la angustia. Si nosotros decimos 8:4=2, decimos cuántas veces 4 entra en 8. Entra 2 veces. Lacan se pregunta cuántas veces el sujeto entra en A. O el significante en A:

No entra, entra infinitas veces. No puede entrar el significante en A, porque siempre va a haber algo que se va a escapar. El sujeto podría entrar en A infinitas veces, porque no puedo abarcar a A. Por eso en el segundo piso pone Ⱥ. El resultado de la operación 8:2 da 4, pero lo que da A:S es la falta en el Otro, porque no entra. De esto se produce un resto que es a, que está en el Otro, causa del deseo. Y también está la fórmula el fantasma ($⬨a). Esto produce un sujeto dividido. La caída del Otro, que está atravesado por la barra, produce también la falta en el sujeto. El sujeto -o el significante- no puede entrar completamente en A porque a este Otro le falta un significante y al sujeto también, por eso es lo que representa un significante para otro significante.

La fórmula del fantasma está en el Otro, porque está en el inconsciente, que es el discurso del Otro. Y fíjense que S(Ⱥ) sería el significante de la falta en el Otro. Esto tiene que ver con el deseo y esto tiene que ver con la angustia. La angustia aparece cuando lo que falta es la falta, es decir, cuando se presentifica el a sin velar por la imagen o por el fantasma. Cuando se presentifica el a sin este velo que le hace de marco, resulta del orden de lo siniestro. Es como si apareciera la mirada ciega, por ejemplo, o la voz sin el velo o el marco fantasmático. Cuando la respuesta que se da el sujeto, ya sea vía la imagen, por la vía del ideal o por la vía del fantasma vacilan, el sujeto se queda totalmente desamparado ante el deseo del Otro, sin respuesta. Esto es lo que tiene la angustia.

Nosotros como analistas vamos a obturar la posibilidad de metaforizar el significante de la falta en el Otro. Y eso no se hace sin el pasaje por la angustia, porque en realidad esta chica, para poder decir “vengo porque me recibí y no tengo ningún problema”, donde todo era divino y ella era el ideal de los padres, de golpe se le arma un lío cuando aparece la falta en el Otro y cuando esto viene a ser cuestionado. El sujeto a veces viene armado y hay que desarmarlo y esto es imposible sin el pasaje por la angustia. Por supuesto, a veces cuando el paciente está muy angustiado por encontrarse sin este marco que le hace el fantasma, o sin ningún significado que lo tranquilice, es necesario volver a armar ahí para que la cosa no sea tan terrorífica ni horrorosa. Sino, no se puede trabajar porque el sujeto queda totalmente perplejo. El objeto está perdido, pero cuando se presentifica ese objeto perdido sin el velo y aparece como lo real (una mirada terrorífica, una voz del superyó que le ordena gozar permanentemente y no deja de decir injurias)... Aparecen sujetos que no pueden dormir, o no pueden dejar de consumir,porque hay una voz que golpea y dice “goza, goza, goza”. Ahí hay que tranquilizar, pero cuando vienen demasiado tranquilos, si quiere saber va a saber de la falta en el Otro.

Pregunta: A veces los chicos preguntan mucho por qué.

Es muy interesante, porque eso tiene que ver con la anorexia mental. Cuando el Otro se anticipa a la articulación de la demanda. Al pibe no le dan tiempo de preguntarse por qué. El Otro responde antes de que pueda preguntar el sujeto. El sujeto se sustrae, como en la anorexia donde no se come, acá el chico no pregunta ni quiere saber. El chico se sustrae de que el Otro se anticipe en la demanda y que justamente dice que el deseo es indestructible, hasta en el punto que se puede desear “nada”. Deseo de nada, de no saber. El niño le está pidiendo un lugar para su deseo, porque el Otro se anticipa a su demanda antes de ser sujeto. Lo que puede ocurrir es que en el intento de que al pibe no le falte nada, el pibe deje de preguntar para que el Otro le de espacio para su deseo y para su demanda. Pero las respuestas a todos los por qué no las va a encontrar nunca.

De esto hablamos siempre y cuando el chico sea el falo para el Otro, que se constituya en este objeto que le falta. Porque puede ser que no sea falo y que al Otro no le importe nada del pibe y que lo único que haga sea alimentarlo, sea alimentarlo, bañarlo, y decirle que haga una cosa y otra. En este caso no hay falta, el chico no le hace falta al Otro. Pero si le falta, se va a encontrar con esto. El pibe se va a tener que preguntar qué lo quiere el Otro. Porque si le falta, va a aparecer esta cuestión del deseo en el Otro.