Pasemos a explicar en detalle lo que está en juego en cada "matema" (relación entre letras) de formalización del discurso en tanto estructura del lazo social.

El discurso del amo

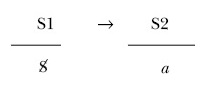

El discurso del amo es la estructura que se genera a partir de la definición misma del significante como "lo que representa un sujeto para otro significante" (Lacan, 1960, reproducido en Lacan, 1966: 835). Esta matriz lleva la impronta de la dialéctica del amo y el esclavo, que gravita sobre el pensamiento de un Lacan alimentado por las lecciones sobre la Fenomenología del espíritu de Alexander Kojève (1947), quien hizo de la dialéctica del amo y el esclavo la piedra angular de interpretación del sistema hegeliano.

En el discurso del amo, la ley, el orden y la autoridad —en tanto significantes amo S1— se hallan en la posición dominante del agente. Este discurso es ante todo el discurso fundacional de los imperativos que tienen que obedecerse sólo porque son los imperativos del amo. Los significantes en los cuales se fundamenta en sí mismo no tienen ningún sentido: son vacíos, pero deben ser obedecidos de manera categórica. Cualquier intento por apuntalar el discurso del amo con argumentos lógicos no anula el hecho de que éste es un discurso de poder y mando, no de razón.

Aquí el lugar de la verdad está ocupado por la subjetividad dividida del amo, $ (castrada y precaria como la de cualquiera), pero enmascarada por la posición fuerte del agente (S1) que le otorga al amo la sensación de estar plenamente constituido y lo vuelve susceptible del delirio de grandeza de quien declara ufano que sólo "el cielo es el límite".

Desde su lugar, el agente se dirige al otro (S2) y lo pone a trabajar. Metafóricamente, Lacan relacionaba S2 con el esclavo de la dialéctica hegeliana, quien posee el saber y es obligado a trabajar bajo la acción del amo-agente. Como esclavo, tiene que renunciar al goce para salvar su vida luchando hasta la muerte contra el amo; en vez de goce, tiene trabajo compulsivo que realizar. Sin embargo, ¿quién es este esclavo que trabaja sin desmayo día y noche? Es el incesante inconsciente, que atesora el saber de la condición del sujeto, la verdad acerca del goce que encierran sus síntomas. La paradoja es que el sujeto mismo no sabe nada del saber inconsciente que lo habita y, de hecho, prefiere no saber nada. Sin duda, el inconsciente como saber no es del orden de la teoría, sino saber "[...] atrapado en la cadena significante que tendría que ser subjetivado" (Fink, 1998: 38).

El resultado del trabajo del esclavo es el "objeto a", la plusvalía de este proceso, que cae bajo la barra que divide la parte alta y baja del esquema. Como sucede con $ colocado en el lugar de la verdad, el "objeto a" no está disponible para las representaciones del sujeto debido a su condición de producto inconsciente. En este nivel se inscribe también la conjunción/dis-junción ( ) del sujeto respecto del objeto a causa del deseo, la cual define el fantasma, que da cuenta del modo particular como el sujeto experimenta goce, aunque no con su pareja sexual, sino con el objeto a, su magro substituto.

Para ilustrar el funcionamiento del discurso del amo en el terreno de la sociedad, remitámonos al habla política, con su abundancia de performativos e intimaciones; pero no sólo la enunciación política es de esta suerte, también la científica y la teológica lo son.

Apuntando a interpretar el discurso colonial, Charles Melman (1990; 1996) ha propuesto una pequeña modificación en la escritura del discurso del amo trazando una línea vertical entre los lados derecho e izquierdo del matema original:

Esta formalización daría cuenta del fracaso del discurso colonial en la creación de vínculos entre el colonizador agente S1 y el colonizado otro S2, esto es, del colapso de todo tipo de instancia discursiva que viniera a establecer un lazo simbólico entre ambos. Así (en vez de pacto simbólico que promueva la expectativa de un goce fálico compartido), lo que encontramos del lado del amo colonial es pura violencia; y del lado del otro colonizado, rebelión.

El discurso de la universidad

El discurso de la universidad es el arquetipo del discurso del "conocimiento racional", aunque no se asimila per se a la ciencia o a la lógica. Dicho discurso especifica un tipo particular de lazo social en el cual S2 (el saber) es puesto en el lugar del agente, que se dirige al otro a manera de elusivo objeto a.

Como habremos podido imaginar, con el progreso de la racionalización y el "desencanto del mundo" que caracteriza a los tiempos modernos y posmodernos, el discurso de la universidad, bajo el disfraz de la tecnología y del habla de los expertos de todo tipo (incluida la de los sociólogos expertos que compilan datos y más datos para estudiar el crimen, la familia, la pobreza, etcétera), parece prevalecer sobre cualquier otro tipo de lazo discursivo. Este ha venido a organizar el mundo de la vida hasta lo más íntimo, sin contar con que hoy incluso los líderes políticos justifican sus acciones no porque controlan el poder, sino porque sus decisiones cuentan con el respaldo del conocimiento de los expertos (Melman, 1996). El flagrante contubernio entre el conocimiento especializado y el poder político es lo que Foucault señalaba como lo propio de "la edad moderna del poder", la "biopolítica": la convergencia entre saber y poder.

Sin duda, en nuestros días el discurso de la universidad se ha transformado hasta el punto de convertirse en una modalidad más del discurso del amo.

El discurso del analista

El discurso del analista surge tarde en la Historia: apenas en el siglo XIX, cuando Freud formuló el psicoanálisis como teoría general del aparato psíquico.

En este matema discursivo, el analista funciona en la perspectiva del puro deseo, del objeto a puesto en condición de agente, desde donde se dirige al lugar del otro en el cual se sitúa el analizante en tanto sujeto dividido. Por definición, el discurso del analista es el que estructura la clínica psicoanalítica en lo que aparenta ser un lazo binario que une a un analizante y a un analista. No es así: el lazo es en realidad ternario puesto que implica al otro (al inconsciente, al significante) como elemento tercero, cuyo reconocimiento bastaría para disipar toda ilusión de que se trata de dos almas gemelas unidas por un diálogo.

Al principio de la cura psicoanalítica, el analista es una simple "x" y el analizante, apenas un potencial. En estricto sentido, no hay analista sino cuando hay acto analítico, es decir, cuando, en el après coup de una interpretación apropiada por parte del analista, el saber del Otro sale a la luz. En el curso de la cura, el analizante es llamado a seguir la regla fundamental de la "libre asociación" y a decir lo que le venga a la mente sin atenerse a censuras morales o lógicas; de esta manera es empujado a producir los significantes-amo (S1) a los cuales se encuentra "agarrado"; significantes que requerirían ser articulados con significantes binarios (S2) para adquirir sentido. El analista está ahí para leer en las palabras del analizante (tornándolas texto) y para garantizar que el ejercicio de asociación libre tenga sentido, incluso antes de que se revele el sentido de las palabras que éste profiere desde el diván. Lo que el analizante dice, en definitiva, no es para nada arbitrario, sino que está condicionado por el deseo inconsciente: la palabra, para el psicoanálisis, es demanda, deseo, no mera flatulencia que se escapa por la voz.

La estructura discursiva de la que participan analista y analizante define el dispositivo psicoanalítico, cuyo mecanismo eje es la transferencia, que pone al inconsciente en la escena de la cura. La transferencia tiene lugar entre ambos, en cuanto el analizante se sitúa en disposición de búsqueda de la verdad sobre sí mismo, sobre su deseo. Por esa vía, quien se somete al análisis vence las resistencias y da al inconsciente posibilidad de efectuarse (Braunstein, 1988).

No hay aspecto de la biografía de un sujeto que pueda ser considerada importante en sí misma para la comprensión de sus deseos inconscientes. Sólo después de un largo trabajo de asociación en la cura (id est, bajo transferencia), algunos hechos de su vida van a cobrar importancia para propósitos psicoanalíticos, en especial sus síntomas (ahora apalabrados, construidos para el analista desde el diván), sus equivocaciones involuntarias, la repetición de sus fracasos, sus actos fallidos. Básicamente, se trata de un trabajo de reconstrucción retrospectiva (nachträglichkeit) y no puede ser de otra manera, pues no hay "contenido" inconsciente que se encuentre de antemano en el psiquismo (o en el cuerpo) a la espera de ser descubierto; de hecho, el inconsciente no es en sí mismo sino una construcción après coup que tiene lugar en el espacio transferencial entre analizante y analista.

En general, quien llega al diván de un analista lo hace con el sentimiento de ser un "individuo", convencido de su unidad e integridad, positivamente seguro de la ecuación entre su ego y su pensamiento. No obstante, el sujeto sufre y porque sufre duda de la explicación que se da a sí mismo sobre sus males: debe de haber algo sobre su condición que no sabe, un saber que esperaría encontrar en el otro, el analista. En términos filosóficos, diríamos que se llega a la cura como sujeto del cogito. El psicoanálisis, sin embargo, hace una radical distinción entre ser y pensar: ser es lo que el sujeto logra hacer con su goce, incluso al precio de su salud y bienestar, como lo muestra el sufrimiento psíquico. Pensar, por el contrario, es un atributo de la conciencia y del individuo-ego en tanto "sujeto de los enunciados". Toda apariencia monolítica del sujeto va pronto a caer en el curso del análisis porque allí éste va a ser interpelado no como "individuo", sino como sujeto dividido entre representaciones conscientes y deseos inconscientes. Ese va a ser el motivo de la "histerización" del sujeto durante el proceso analítico: que el analista se dirija a él como dividido y contradictorio, cuyos pensamientos vienen del Otro, no de su ego. De allí entonces su precaria identidad, la inestabilidad de su condición subjetiva, la ingravidez de su ser.

En estricto sentido, la función del analista durante la sesión es desaparecer como "Yo" (moi) frente al "Yo" del analizante, contrarrestando así todo entrampamiento imaginario de tipo compasión o empatía. Su actitud es de docta ignorantia puesto que, a diferencia del filósofo, "[...] el analista no dice [...] que nada sabe, no es un ignorante. [...] Pero nada sabe del inconsciente del analizante en presencia. [De hecho], su saber no coincide con la suposición del analizante" (Oyervide, 1996: 55), esto es, que el analista tiene perfecto conocimiento de la causa de sus síntomas y de su inconsciente: para el analizante, el analista es el "sujeto supuesto saber", y ese supuesto es el motor de la cura analítica ya que constituye la transferencia misma.

El analista debe ubicarse en el lugar del objeto a —el agente real de la cura— para inducir desde allí la producción de significantes-amo por parte del analizante. El analista dirige la cura, no dirige al analizante; por eso, cuando interpreta durante la sesión, lo hace desde la perspectiva del objeto a, no de lo que cuenta el analizante. Con frecuencia guarda silencio, lo cual permite al analizante producir nuevos significantes y crea la oportunidad para que el sujeto del inconsciente se manifieste.

Como medio para escandir el habla del analizante, el analista puede decidir acortar el tiempo de sesión, jugando así con una temporalidad que no es cronológica sino lógica; es decir, relativa a la lógica del significante. Pero, ante todo, desde el lugar que ocupa el analista está allí para empujar al analizante a hablar, alentándolo a asociar con libertad burlando así la represión y la censura. En último término, lo que se halla en juego en la posición del analista es la transformación de su conocimiento teórico en herramienta que trabaja en el registro de la verdad del sujeto. "El problema no es lo que el analista dice", escribe Lacan en la "Proposition du 9 Octobre 1967", "sino la función de lo que dice dentro del psicoanálisis".

Por efecto de la transferencia, el analista es para el analizante el "sujeto supuesto saber", y el objeto de sus fantasías y deseos. Desde la posición del objeto a, el analista va a interpelar al otro como S —como sujeto en falta, sujeto dividido—, de quien se espera que produzca los significantes amo (S1) en los que su verdad se encuentra alienada.

El discurso de la histérica

En palabras de Lacan, "La histérica es el sujeto dividido mismo; [...] es el inconsciente en operación, que pone al amo contra las cuerdas para que produzca saber" (Lacan, 1970: 89). Recordemos que la spaltung (división) del sujeto es el efecto de la dependencia del sujeto al lenguaje, que crea la fisura estructural de donde parte el ímpetu, particularmente notorio en el caso de la histeria, para la búsqueda desesperada de medios con el fin de llenar el vacío.

Marc Bracher ha descrito con propiedad el discurso de la histérica. Para él, dicho discurso se encuentra operando

[...] cuando el discurso es dominado por el síntoma —esto es, por su modo conflictivo de experimentar goce, conflicto que se manifiesta [...] como fracaso del sujeto S para coincidir con, o ser satisfecha por, el goce de los significantes amo que la sociedad ofrece (Bracher, 1993: 66).

El discurso histérico es el del analizante que habla desde lo más profundo de sus síntomas durante la sesión de análisis. Lo que Freud definió una vez como la "regla de oro" del tratamiento psicoanalítico, la asociación libre, entraña la histerización del sujeto en análisis, quien habla sin racionalizar desde la perspectiva de aquello que hace síntoma. En este sentido, la histeria puede considerarse la condición misma para cualquier progreso en el tratamiento analítico.

El discurso de la histeria, entonces, ubica en el lugar dominante del amo-agente la división subjetiva, el síntoma del sujeto. Desde este lugar, el agente se dirige al otro, al significante amo, en busca de respuestas que alivien su mal de vivre, que suplan su falta-en-ser. Como dice Gérard Wajeman, "[...] la enunciación histérica es preceptiva: '¡Dime mi verdad!'" (Wajeman, Op. cit.: 12), dime la verdad acerca de quién soy... , no importa si en esta búsqueda desesperada el otro sea llevado al límite, a mostrar sus propias carencias... , aunque en ese momento seguramente la histérica va a emprender el movimiento de retirada al comprobar que el otro, el amo, también está castrado. La histérica siempre se colocará ella misma como objeto de goce, como "[...] objeto precioso en una rivalidad con el falo; es decir, [querrá] ser la joya y demandar al hombre simplemente presentarse o prestarse como caja de la joya" (Brousse, 2000: 51).

En resumen, el sujeto posicionado en el discurso de la histérica busca respuestas que calmen su ansiedad. interrogada por la levedad de su ser, la cual le resulta insoportable, la histérica se comporta como un investigador científico que procura certezas en su laboratorio, empujando el conocimiento hasta los límites. Con razón Lacan decía que el discurso de la ciencia es el ejemplo mismo del discurso de la histérica.10

V. CONCLUSIONES

Desde sus inicios como campo de reflexión y disciplina académica, la Sociología se ha planteado interrogantes sobre lo que hace lazo social al plantear las "relaciones sociales" como el objeto por excelencia de su indagación. En el pensamiento sociológico clásico, de Durkheim a Parsons, estas relaciones se definieron en términos de integración y valores, mientras que Marx las abordó en el marco de la explotación de clase correspondiente a un nivel determinado de desarrollo de las fuerzas productivas. Weber, en cambio, las situó en el proceso de expansión progresiva de la racionalidad instrumental respecto de las formas de racionalidad ligada a valores o a la tradición. Más cerca de nosotros, Touraine ha propuesto referir las relaciones sociales a la acción de actores en conflicto dentro de campos determinados. Y Bourdieu, con mirada objetivista, piensa que todo lo que hay en sociedad son relaciones independientes de la conciencia de los agentes.

Sin duda, los nexos sociales se establecen al interior de la producción, se apoyan en las instituciones, se bañan en los valores que circulan en sociedad, llenan el espacio conflictivo de los actores sociales. Sin embargo, aunque parezca que los vínculos son meros desprendimientos de estos contextos, la verdad es que el lazo social constituye el requisito sine qua non para que las diferentes dimensiones de la vida social sean posibles: se necesita del lazo para que haya producción e intercambio, división del trabajo, acción y movimiento social, solidaridad entre partes de la sociedad. Por ello, siendo estrictos, deberíamos primero intentar dilucidar la naturaleza del lazo social si queremos luego develarlo en su operación dentro de situaciones, campos, instituciones... Pero entonces veríamos que su naturaleza no es sino la misma que constituye al sujeto como ser social: el lenguaje, que en sí mismo no es de naturaleza social, aunque en su operación discursiva precipita un nexo social. Ello hace toda la diferencia entre las sociedades animales y la humana, ya que gracias al lenguaje podemos crear instituciones, actuar y no sólo comportarnos, producir cooperativamente, racionalizar el mundo, etcétera. Gracias al lenguaje, la socialidad humana es simbólica, no instintiva ni esencial.

Que los seres humanos tengamos lenguaje quiere decir que tenemos la capacidad de introducir diferencias en el Real, marcar discontinuidades, establecer discriminación; todo eso por la acción específica del significante que burila el Real, lo bordea con símbolos para hacerlo susceptible de ser tratado por medios humanos. Porque operamos con el lenguaje en función discursiva, tejemos lazos sociales, usando palabras o sin ellas, aunque el lazo nos establece siempre en un pie no recíproco y no complementario frente al otro.

Es extraño que la Sociología haya permanecido hasta ahora impermeable a este tipo de consideración. Quizás ello se deba a cierta falta de receptividad de su parte a los avances en otras ciencias, en especial del psicoanálisis y su elaboración respecto de la subjetividad y el lenguaje. Sorprende comprobar que en una obra donde se critican teorías contemporáneas del lenguaje como es Langage et pouvoir symbolique, de Pierre Bourdieu (2001), el nombre de Lacan no se menciona sino una vez (¿mero name dropping?), aun cuando en la obra de Lacan se encuentra una aproximación al lenguaje que pone de cabeza el formalismo de la lingüística moderna, lo que significa —entre otras cosas— un tratamiento no semiológico del lenguaje, la abolición de todo utilitarismo comunicativo y el señalamiento de que el efecto más notable del lenguaje es el sujeto mismo, no el sentido o la significación. Resulta irónico comprobar que en la obra del sociólogo que en determinado momento en Francia llegó a pasar como "el intelectual dominante", no se considera el aporte de Lacan y el psicoanálisis para la comprensión del discurso como fundamento del lazo social, y del sujeto como efecto del lenguaje (del sujeto y, por consiguiente, del "actor", o del "agente" —como Bourdieu prefiere llamarlo—, con lo que de paso incurre en una suerte de "hiper-estructuralismo" que encierra una contradicitio in termini al interior de su Sociología, pues en determinado momento él se declaró de manera rotunda contra el estructuralismo).

No es mi planteamiento que la Sociología deba hacer su "giro lingüístico", como lo han hecho otras disciplinas. La crítica que hace Perry Anderson a "the exorbitation oflanguage" por parte del estructuralismo, me parece válida en su propósito de cuestionar el "imperio de los signos" planteado por algunas tendencias "populares" del estructuralismo, las cuales acabaron nombrando "lenguaje" o "discurso" a cualquier cosa (Anderson, 1984: 42). La referencia al lenguaje en la perspectiva de Lacan dista mucho de eso; para comenzar porque para el psicoanálisis recurrir al lenguaje no es sino el medio para pensar el sujeto, su verdadero asunto. Tal propósito muestra una vía ejemplar para la Sociología pues sería de desear que ésta se libre del legado durkheimiano de tratar los hechos sociales como "cosas", para enfocarse en el estudio de los efectos subjetivos de la vida social. Apoyándonos en el psicoanálisis, los sociólogos podríamos aprender a "leer" el texto social, lo cual nos llevaría a abordar los fenómenos de sociedad desde la perspectiva de su inscripción significante. También aprenderíamos a ver los vínculos que ligan a los sujetos no por su simple condición objetiva, sino por la condición que los instaura y los torna positivos, esto es, el discurso.

Notas:

10 "Ni hablar del discurso histérico: es el mismísimo discurso científico" (Lacan, 1971-1972 (a): 32).

Fuente: Gutierrez Vera, Daniel (2003) "La textura de lo social" - Rev. Mex. Sociol vol. 66 no. 2 México abr./jun. 2004