Las últimas formalizaciones de Lacan se apoyan en una forma novedosa de escritura: la escritura nodal. Cuando todo parecía ya dicho en la obra de este maestro francés, aparece en su seminario R.S.I. (homófono en francés a hérésie, herejía) el uso de la palabra “mentalidad”, término que antes había rechazado, dado que en Francia referí a la “psicología social”, a una suerte de inconsciente colectivo supuestamente propio a un género, etnia, comunidad o época histórica.

“Mentalidad” en Lacan refiere para cada sujeto singular a la forma que encontró de mantener las cuerdas (pues Lacan hace de lo real, simbólico e imaginario toros cada uno de los cuales guarda su agujero específico propio, un toro.

El nudo propio de la mentalidad neurótica es el borromeo, donde ninguna cuerda se arroga el derecho de abolir e, interpenetrándolo, el agujero de la otra, Pero hay muchas otras clases de nudos. Que, de mantenerse, otorgan alguna clase de mentalidad.

A diferencia del gran filósofo, lógico y espistemólogo Jean Claude Milner, quien en su excelente libro La obra clara decreta que cuando Lacan recurre al nudo se desliga de la letra y del matema, creemos que los nudos, además de aportar elementos de un valor clínico inapreciable, son, explícitamente, escrituras en el psiquismo.

Lacan no hizo de los recursos de formalización a los que acude frivolidades “culturosas” que nada tienen que ver con la clínica del padecimiento mental. Si bien su estilo es deliberadadmente difícil, esto se debe que se propuso despertar a los postfreudianos de la comodidad pequeño burguesa a la que se habían avenido: transformándose en garantes de ciudadanos adaptados y dóciles.

Freud en cambio utilizó un estilo persuasivo al introducir en un mundo donde primaba el positivismo lógico una disciplina que rompía el hechizo de una totalidad abarcable por el pensamiento de esa rama de la ciencia. Su estilo diáfano (pero profunda y secretamente complejo) le valíó el premio Goethe de literatura.

En texto que posteo trata de articular diversas formas en que Lacan continúa insistiendo en el valor de la letra como litoral entre simbólico y real (del que la letra es borde del agujero) con su necesario cortejo de cobertura imaginaria, que también solemos llamar “barrera de la belleza”.

Las últimas formalizaciones de Lacan se apoyan en una forma novedosa de escritura: la escritura nodal. Cuando todo parecía ya dicho en la obra de este maestro francés, aparece en su seminario R.S.I. (homófono en francés a hérésie, herejía) el uso de la palabra “mentalidad”, témino que antes había rechazado, dado que en Francia referí a la “psicología social”, a una suerte de inconsciente colectivo supuestamente propio a un género, etnia, comunidad o época histórica.

NUBE DEL SEMBLANTE.

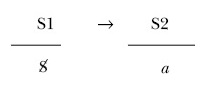

Tiempo nodal de la letra

El de la letra y la escritura es un tema que recorre de punta a punta la obra de Lacan. La importancia que daba a ese concepto se puede apreciar en el hecho de que con su comentario sobre La carta robada decidió iniciar sus Ecrits. A pesar de alterar el orden cronológico en que decidió ordenar sus textos. En este cuento de Poe, sin recurso a su contenido, la lettre (carta, letra), demuestra su eficacia. Dado que decide con su trayecto el hilo entero de la trama. En el cuento, su recorrido, a quién va dirigida, quién la sustrae, a qué personaje eminente pone potencialmente en cuestión, quién la recupera, su carácter de estar allí desapercibida pero a la vista sin que el sujeto pueda localizarla quedan bien subrayados.

Soporte material del significante. Así la define en esta misma época, cuando escribe su Instancia de la letra en el inconciente o la razón después de Freud. ¿Qué sucedió con la Razón y las Luces en su ilusión de progreso sin fin, con su certeza de que todo lo real es soluble en lo simbólico después de Freud? He aquí que utilizando la bifidez del término Razón (raciocinio pero también cociente, divisor) Lacan se vale de la letra y su poder de, por ese bies literal de lo simbólico, hacer en ese mismo registro agujero real.

Respetando la importancia central de la letra, la recopilación de textos escritos llamada Autres écrits comienza por su texto Lituraterre. En este texto fundamental el analista cita ya a Joyce y a su retruécano a letter, a litter. Traducido, como se puede, por una letra, un desecho o basura. Pero en inglés litter designa no a cualquier residuo. Sino a ese que se deja caer a tierra. No es lo mismo garbage o rubbish. Lo que explica que también se nombre así (litter) a la camada, al conjunto de cachorros nacidos (caídos) del vientre de una hembra. Del agujero que hace la letra nace algo. Así también la luz, las Luces.

En este texto la define como litoral, y no frontera, ya que bordea dominios bien diferentes que se solicitan el uno al otro, entre lo simbólico (el saber de la razón y de las Luces) y lo real del goce, que aparece cuando a la letra se la colma. Será bien distinto el modo de goce si se la colma con material incestuoso, regrediente, o en cambio se la recubre parcial y temporalmente, progredientemente, con las producciones singulares del sujeto.

Cuando en alguna parroquia se apunta contra el goce y a favor del deseo; o por el contrario, se endiosa al goce despreciando este último, se comete un error que va a tener consecuencias en la dirección de la cura. Debemos ponernos de acuerdo y puntuar de cuál goce hablamos.

Hacia el final, en sus últimos seminarios decide introducir la escritura nodal. Haciendo de las cuerdas que sostienen algún nudo mental para el sujeto, en caso de mantenerse no des-encadenadas, también letras. A esa mentalidad la define como necesariamente débil, puesto que le es imprescindible la grafía del registro imaginario, que también tiene su agujero específico y que hace su re entrada en el tramo final de su enseñanza, haciendo triple al litoral que cierne a la letra. La letra, haciendo borde al agujero (del saber, de la razón después de Freud, de la imagen fascinante), permite trenzar, de forma borromea o no borromea, tal sostén nodal subjetivo. Tampoco se debiera seguir apuntando "impunemente" contra lo imaginario. Si hay superficie psíquica es porque se cuenta con un tramado consistente de letras que a tal superficie la configuran.

Los nudos, de ser borromeos, dan por resultado una mentalidad neurótica. Los no borromeos sostienen, sí, una mentalidad pero bien distinta en su relación al goce, a la posibilidad de cuidar a la progenie, a la relación a la ley en sentido amplio y al otro en el lazo social.

Como en el cuento de Poe, también sucede en la cura analítica. Se trata de encontrar, leer, y reescribir las letras que deciden la vida del sujeto. Para detectar errores en la grafía, disposiciones del texto que complican la vida e impiden alcanzar la cuota del goce "amigo de la vida" y no ya no su "enemigo" (citamos aquí a nuestro maestro Safouan) necesitaremos primero localizar la letra y transformarla en a litter. Algo que al caer, a diferencia del papel que desechamos, por ejemplo, en una calle, ensuciándola; fructifica como litter, la camada de cachorros de un ejemplar que nos gusta y que amamos.

Ahora bien....Lacan subraya que la letra habrá estado allí cuando se la lea y se la haga caer para fructificar. En futuro anterior. A eso se refiere el célebre sintagma de lettre en souffrance, la que aun no ha llegado a destino. Pues mientras no se la lea será portadora de lo que el Otro haya inscripto según oscura voluntad de goce. Y eso sucede en cualquier caso. No se necesita acudir a casos truculentos. Desde ese lugar acéfalo comandará un destino del tipo del "estaba escrito". Cara fatídica de la letra. En cambio, leída y hecha caer desde el "troquelado" en que está garrapateda, por ejemplo, en el síntoma, tomará la eficacia de darle al sujeto el estrecho margen de libertad que abre la chance de ser quien escriba algunos rasgos de su propia historia. Que sea, al menos en parte, quien conduce la nave que lo guía en el curso de la línea de la vida.

Cuando las letras-cuerdas del nudo mental corren sus hilos en el sentido de la inhibición, síntoma o angustia, nos encontraremos con la costosa forma en que el sujeto (neurótico en esta combinatoria borromea) escribió la grafía de alguno de los nombres del padre al altísimo costo de hacer del padre religión y de padecer la molestia que paradojalmente ha sido otrora una solución. Ardua pero necesaria discusión con el feminismo y los cultores del discurso de género, que no llegan a colegir que en psicoanálisis (y con aun más fuerza en la obra de Lacan) padre es un operador estructural y no un masculino que habita la casa. Y que en las familias edípicas "típicas" es transmitido especialmente por las mujeres.

Cuando hay un lapsus nodal que implique una interpenetración que deje alguna cuerda des-encadenada quizá el trabajo de análisis logre escribir algo mejor que la corrección delirante.

La letra del "estaba escrito" determina desde el Ello. En el mejor de los casos trata de elaborarse desde el inconsciente. ¿Acaso el ello se elabora solo? ¿Este inconsciente se autointerpreta? ¿Puede leerse la letra fuera de la trama de la transferencia y sin recurso a la interpretación o a la construcción?

Comentaremos un relato de un analizante: Durante la primera consulta este hombre culto, en crisis, cargando con un grave dolor psíquico, pregunta: ¿es usted lacaniana? Este señor nada sabía de mí, salvo lo que le habían asegurado algunos de sus amigos. No podía trabajar, no dormía, temores hipocondríacos (cuasi certezas de padecer enfermedades incurables) lo atenazaban y el pánico a la ruina económica lo corroía. En efecto: estaba agotando el límite de faltas por enfermedad...y la paciencia de la empresa para la que trabajaba en un alto puesto. Demandaba a sus amigos un consuelo que no encontraba. Los hartaba. Sobrevivieron a la crisis sus verdaderos amigos. Habría de descubrir después cuántos otros disfrutaban de hacer leña del árbol caído.

El analista al que había consultado antes, un lacaniano según le habían dicho, escuchaba impasible su relato, se callaba, gruñía de tanto en tanto y, cuando intervenía lo hacía de un modo muy peculiar: enigmas, retruécanos, calembours. A veces emitía intervenciones indicativas del tipo: "Basta, vuelva a trabajar". Si el analizante comenzaba a asociar algo era despedido del consultorio con una curiosa orden: ¡"Tire de ese hilo"! A la sesión siguiente, avergonzado y aún más angustiado concurría el doliente a sesión...No había podido cumplir con el diktat.

Tirar del hilo. No podría ser más exacta la descripción de lo que se tenía que hacer... ¿pero quién? ¿El analizante o el analista? El propio Lacan comenta que, en el nudo, es asunto de tiraillement, corrimientos de las letras-cuerdas que pongan a disposición empalmes de registros con eficacias nuevas. Solo que habría que recordar que, mientras la transferencia le sea necesaria al sujeto, queda a cargo del analista el acto de "tirar del hilo".

¿Cómo encontrar en la cura la letra con la que, reescribiendo allí donde ella está en souffrance podamos arrimar al analizante a un trato menos improductivo con el goce que arde en su litoral con lo simbólico y lo imaginario?

¿Se puede para el parlêtre acceder en directo a lo real sin mediación de la letra y el auxilio de la transferencia?

Volvamos un instante al relato clínico.

En medio de la situación descripta tuvo ocasión nuestro sujeto de mostrar el sentido del humor que, cual leve cuerda de sostén, lo mantenía a flote. Afirmó: "Las pocas veces que hablaba ese analista, parecía que de los cielos había súbitamente descendido El Logos".

Librado a sí mismo el analizante no logra "tirar del hilo". En verdad sobre los hilos, sobre las cuerdas del nudo mental, que es una escritura, debemos operar, sí, los analistas. Porque esas letras, esos hilos, aprietan su grafía sobre el semblante que ofrece su presencia. Releyendo lo que el inconciente del paciente ya había escrito como síntoma, angustia o inhibición en las neurosis. O lo que desde el ello insiste como demanda pulsional. Y al releer, reescribir. Reacomodar los hilos de su nudo. Leyendo, el analista escribe lo que aun no estaba escrito, actualiza la lettre en souffrance. La hace llegar a destino. Pero no ya en el síntoma, que es como la trae garrapateda el paciente, sino en la adecuada traducción de la letra del Nombre del Padre que trenza su nudo con ese cuarto término, si este es borromeo. O como se pueda si la letra fuera la de una grafía correctora.

Ese acto es del analista. El analizante no puede "tirar del hilo" por sus propios medios. No hasta que llegue el fin del análisis. Es lo que nos enseña, hasta ahora, la experiencia del pase a los que en ella estamos comprometidos. El inconciente no se autointerpreta con esta eficacia. Aunque sea una primera interpretación, pero nebulosa, confusa...y costosa, del propio sujeto.

Letra, hilos, escritura nodal. Sobre ese material noble trabajamos los analistas. Detengámonos en esta bella metáfora meteorológica que nos legara Lacan en su texto Lituraterre. Tomando impulso poético en la travesía en avión que lo llevara a Japón, el analista se deleita mirando el paisaje. Entre las sombras que proyectan las nubes, los cursos de río que surcan la tierra, el musgo que cubre la piedra, advierte que para quien está parasitado por el lenguaje se dibujan los contornos de una letra. Hasta lo que pareciera "pura" naturaleza deviene escritura. De ahí la importancia que le otorga a la caligrafía oriental, donde se lleva a cabo el "matrimonio" de la letra con la pintura.

Pasa entonces a la observación de las nubes. Se le hacen "nubes de semblante". Nubes de significantes, semblante por excelencia. El hecho de hablar nos habilita a interrogar lo real, al tiempo que nos lo viste y oculta. Hablar nos direcciona a un real al que solo nos es dado acercarnos asintóticamente. Esto no puede hacerse sin escalas, sin pasar por el medium de la palabra. Afirmar lo contrario es un encantamiento teórico ... cuando no una infatuación.

Una suerte de tobogán de dos vertientes baja desde el punto significante. Por un lado una ladera se dirige al sentido, pues toda concatenación de semblantes tiende inercialmente a formar sentido. Por la otra vía de caída, de declinación, el significante, el semblante, al romperse, deja caer, rodando, la letra, the litter. Para eso debe desgajarse, de entre los significantes binarios del Otro a los que Lacan llamara "medios de goce", los de sus demandas (a través de ellas el Otro se nos da a conocer), el trazo común, asemántico, que tienen como común denominador. Precondición de el delineado de la letra es pues que se forme el essaim, enjambre de significantes unarios.

La mera formación de esa "nube del semblante" no suele venir ya dada cuando el analizante acude a consulta. Un malestar difuso, una humedad dispersa no tienen la misma eficacia clínica que el hecho de localizar nubes bien conformadas. Pero es el analista quien debe ocuparse de agruparlas, darles forma, ponerlas a punto de emitir su lluvia.

Retomemos pues: el punto de declinación del semblante que va a parar a la letra requiere que se haya formado la nube, o más bien las nubes de semblante. Que se haya unarizado su sentido compacto es precondición de la formación de la letra. Pues el significante unario es a la vez semblante y contorno, deíctico de la letra. Forma, por así decirlo el troquelado desde donde se podrá más tarde recortarla y hacerla caer. Esas gotas constituyen el rouissellement, riachuelos, cascadas de letras que al caer reiniciarán el ciclo. Volverán a humedecer la tierra, a hacer crecer los ríos, prosperar las hierbas o árboles. Para que luego el sol vuelva a hacer ascender su humedad hacia las nubes. Que volverán a eventualmente dejar caer letras. Que ya no serán las mismas y tendrán ya otra eficacia.

Estas operaciones no se realizan sin la presencia y la posición del deseo del analista. Su silencio no equivale a la mudez.

Sileo, del verbo silere, en latín significa "callo", pero también "presto atención". Así también en música los silencios son esenciales para que la música cobre vida. Ese silencio es el sostén de la palabra. La pregunta bien formulada, el intento de ir poniendo al sujeto en camino de la advertencia de lo que en él está aún, vivo, de su neurosis infantil, la detección de cómo sus repeticiones están en relación a las identificaciones que hacen que en él vivan, aún, rasgos de los mismos personajes de los que se queja preceden a la caída de la letra.

El silencio del analista corresponde al silere que permite emerger el semblante de objeto separador. Y si de un tacere, mudez absoluta, se trata es sólo de los intereses de su persona, que no debieran entrar en juego en tanto y en cuanto está dirigiendo la cura.

El tiempo se hace aquí necesario. Este tiempo no es solo el simbólico: el de la anticipación y la retroacción en que con razón tanto se insiste.

Este está también trenzado con el imaginario, el cronológico, el de las agujas del reloj que llevamos comúnmente adosado a nuestro antebrazo. Sin ese tiempo no habrá oportunidad de recorrerse una y otra vez la "nube del semblante" hasta que logre el meteoro del acto analítico hacer caer le rouissellement de lettres, la cascada de letras que despeguen al sujeto de la insistencia en un goce ruinoso y lo arrimen a un goce, al decir del maestro Moustapha Safouan, amigo de la vida y no ya su enemigo.

Recién entonces se habrá arribado al tiempo real, el del acto de escritura de una letra que haga un corte en la línea de la vida. Que marque un antes y un después. porque si el sujeto no se vuelve a fundar en análisis, este no habrá tenido sentido.

La nube del semblante es pues esto: significantes que derivan en suspensión. El meteoro: viento que hace chocar unas nubes con otras, el rayo, las diferencias de frentes cálidos y fríos podrán hacer que, más tarde, se formen gotas que precipiten hacia la tierra.

No todas las nubes (de semblante) logran hacerse cascada de gotas (letras). Pueden disolverse en el aire sin haber logrado caer, llegar a tierra y ejercer su eficacia: que algo mejor se haga con el objeto que cada cual fue para el Otro. Objeto al que el semblante alude, pero que solo la letra cierne. Para ello se requiere un buen uso del tiempo en sus tres dit-mensiones.

Como no creemos que se pueda plantear un Lacan versus otro podemos arrimar estas reflexiones a la escritura nodal. Este analista planteó que, en el nudo, es asunto de tiraillement, es decir de tirar del hilo para que zonas momentáneamente no disponibles de empalme aparezcan. Delineando los espacios donde pueda la letra hacer de línea de corte.

Lacan afirmó que la garantía de la transferencia la constituye la suposición de saber depositada en el analista. A esta posición inicial, a la que el analista, quien por supuesto del consultante nada sabe, la llamó Sujeto supuesto Saber. Esta posición, tromperie inaugural sin la cual no hay inicio posible de análisis y a la que el analista no puede ni rehusarse ni asumir con impostura, debe ser interceptada por el deseo del analista. Solo interceptada por el deseo del analista esta transferencia podrá no devenir "salvaje" y podrá servir para que el analista vire de posición para devenir el sostén del análisis, que radica en hacerse semblante de a.

Pero...¿qué significa hacerse semblante de a? En su seminario XVII L´envers de la psychanalyse el lector de Freud llama agente a la posición dominante de cada uno de los discursos en que establece los tipos de lazo social. Agente proviene del verbo latino agere (cuyo supino es actum). Si nos atenemos a su etimología, agente es quien puede llevar a cabo el acto del que se trate en cada discurso. En el analítico, el acto analítico. Este pasa tanto por la interpretación clásica de desciframiento literal, jeroglífico del inconciente, que de ninguna manera está "superada" como las construcciones, intervenciones constructivas en lo real, reacomodamiento de las relaciones del sujeto con lo real que hacen, todas ellas al acto analítico y que no se excluyen las unas a las otras.

Ahora bien, en el seminario que sigue, el XVIII D'un discours qui ne serait pas du semblant Lacan va a llamar al agente, también y de forma no excluyente, semblante. ¿Contradicción? ¿Cambio de paradigma? No lo creemos así. Por el contrario. Por ejemplo y principalmente, cuando se centre en el discurso del analista el agente (el que lleva a cabo el acto) de ese discurso ha de ser un semblante de objeto separador. Su obra es vasta y resulta una suerte de hojaldre donde capa por capa Lacan retoma una y otra vez conceptos vertidos en los primeros escritos y seminarios. No se trata de una contienda donde el último Lacan vence por know out al primero.

Es en ese seminario que dice que el semblante es el significante. Entonces, si tal es el semblante...¿qué puede significar "hacer semblante" de objeto a separador? Desde luego no la mudez, ni el oráculo, ni la intervención psicodramática. Sino cualquier forma de hacer aparecer un significante (con palabras, con gestos que hablan, con intervenciones que porten un decir) que haga de contorno del objeto de goce que se le hace opaco y enreda en alguna fijación ruinosa al analizante.

No para que ya no goce. De ese modo la vida carecería de todo atractivo. Sino para que el goce se teja mejor entre los hilos del que el analizante habrá aprendido a tejer mejor, en vez de estar apresado en las determinaciones de su pasado.

Corte por el borde de la letra para que, del goce, éste encuentre una mejor forma de hacer uso.

La pregunta bien formulada sobre el punto del discurso que deja oír aquello de la estofa doliente de la neurosis, la contradicción lógica o la afirmación sin fundamento, basada en la creencia infantil en cualquier Otro a quien no se podría cuestionar sin ayuda analítica. Nada más extraño a la ética del analista el dejar que la angustia, en lugar de ser "una hoja de ruta" del análisis, o si se quiere un nombre del padre inunde al sujeto impidiéndole pensar el saber que lo trabaja desde el ello o lo determina desde el inconciente. Ciertamente nada más opuesto a la dirección de la cura que imponer una indicación a la que los recursos del paciente no dan, aún, acceso alguno.

Recordemos que además hay un inconciente que lo es solo en el sentido descriptivo, allí donde se sitúan las huellas mnésicas del ello que aun no se tradujeron en significantes, semblantes sobre los que se pudieran formar hilos (letras) a futuro. En ese caso el analista debe primero traducir (estamos citando a Freud) las huellas en significantes. Como afirmaba Freud: se debe hacer que el analizante piense lo que ya sabía. Otra cosa es inconsciente dinámico, el inconsciente propiamente dicho, comandado por la instancia de la letra...en souffrance, aun no llegada a destino, salvo en el síntoma que aqueja.

Este primer analista obraba de buena fe...pero siguiendo las enseñanzas de moda que se le habían impartido y no dejándose llevar, desde la abstinencia (abstención también de actuar por cualquier ideal propio al analista, fuera éste un ideal teórico) que Freud imponía al analista para hacerse tal hasta encontrar la intervención apropiada, que no se encuentra en manual alguno ni pasa por la imitación de lo que se cuenta que sucedía en 5 rue de Lille.