En el ordenamiento psiquiátrico, las psicosis se ordenan de cuatro maneras:

1) Por funciones psíquicas, como lo hace Pereyra en su manual. Se toman la memoria, la percepción y otras funciones psicológicas y cómo estas se trastornan.

2) Estudio sindromático: Ej. el síndrome confusional, síndrome depresivo, síndrome demencial, etc.

3) La clasificación de Henry Ey, en donde se ordenan 3 planos sucesivos:

a. semiología del comportamiento. Relación social con el medio y competencias en la vida cotidiana.

b. Semiología de la vida psíquica, como lo hace Pereyra. Se evalúa la conciencia, la afectividad, memoria, actividad sintética basal, etc.

c. Semiología de los trastornos de la personalidad, que es más estructural.

4) La inclusión de la semiología. Kraepelin, escuela inglesa. Por ejemplo, aquí tenemos a las psicosis como la paranoia, la parafrenia y la esquizofrenia.

Henry Ey dividió a los trastornos mentales en cuadros agudos y crónicos.

Los cuadros agudos están secuenciados de acuerdo al compromiso de la conciencia, yendo desde lo menos grave a lo más.

1. Psiconeurosis emocionales.

2. Crisis de manía y melancolía (agudos)

3. Psicosis deliorantes agudas.

4. Psicosis confusionales.

5. Epilepsias.

Las enfermedades crónicas se ordenan con un criterio que tiene que ver con la desestructuración de la personalidad, tomando el juicio como referencia.

1. Perversiones.

2. Toxicomanías.

3. Neurosis.

4. Psicosis delirantes crónicas (paranoia).

5. Psicosis alucinatorias crónicas.

6. Psicosis imaginativas (parafrenia).

7. Psicosis confusional: el juicio queda abolido y suspendido en los episodios agudos.

8. Demencias (pierde el juicio) y oligofrenias (el juicio es insuficiente).

La clasificación que aquí veremos es

1) Psicosis agudas: experiencias delirantes. Todo este grupo tuvo diferentes nombres: delirio súbito, bufé delirante, psicosis imaginativas agudas, episodio psicótico breve.

2) Psicosis confusionales: Síndrome de Korsacoff ó delirio alcohólico. Delirio agudo.

3) Trastornos del humor: manía y melancolía, sin alteraciones de la consciencia. Son los trastornos bipolares de hoy en día. Los trastornos bipolares no siempre implican psicosis, aunque Kraepelin los muestra así.

Psicosis agudas

Las experiencias delirantes implican la eclosión súbita de un delirio transitorio, breve y polimorfo. Aparece de forma manifiesta, irrumpe en la conciencia, produciendo ilusiones, alucinaciones y sentimiento de perplejidad. Se los denomina delirium o falso delirio. Se da prevalentemente en jóvenes mujeres y que hay que diagnosticarlo diferencialmente de otras entidades. Algunos lo homologan a esquizofrenias agudas, otros a las psicosis maníaco depresivas y otras a las psicosis confusionales.

El paciente tiene convicciones e intuiciones que no puede explicar. Las alucinaciones, generalmente son exuberantes, auditivas ó psíquicas ("falsas alucinaciones", intrapsíquicas). Aparece sonorización del pensamiento, robo del pensamiento. También aparecen sensaciones de apocalipsis. Oscilación del humor. Hay menos grado de desestructuración de la consciencia que en las psicosis confusionales. El paciente puede encontrarse fascinado, o viviendo una pesadilla. Se encuentra entre la vigilia y el sueño, en estado crepuscular.

Evolución: remite luego de alguno días, semanas o meses (excepcionalmente). No deja secuelas, pero tiene posibilidad de recidiva. También puede ser el inicio de una psicosis crónico.

Pronóstico: evolucionan hacia el delirio crónico de una paranoia, esquizofrenia o hay restitución. Ej. las locuras de Meynert.

Presentación clínica: Tiene tres características.

1. Vertiente imaginativa: predomina la fabulación, los pacientes relatan peripecias pintorescas.

2. Interpretativa. Paroxismos, interpretaciones delirantes sueltas, con reacciones emocionales.

3. Componente alucinatorio: generalmente acústico-verbales, cinestésicas, cenestésicas (vísceras) y visuales. Estas alucinaciones suelen ser místicas, de contenido agradable o eróticas.

Estos cuadros agudos tienen causas tóxico-infecciosas, como drogas, cloral, peyote, opiáceos, mezcalina. También endotóxicas, producto del aumento de algún metabolito como la urea. Otras causas pueden ser infecciosas, como la meningitis, tuberculosis, septicemia, infecciones, neumonía. Causas hormonales como el puerperio, pre-senilidad, diabetes, trastornos hepáticos o renales. También shocks emocionales, traumatismos mecánicos.

Psicosis confusionales

Para distinguirlas de la esquizofrenia, hay que tener en cuenta el signo patognomónico de ésta: la interceptación del pensamiento o bloqueo según Kraepelin. En cambio, lo propio de las psicosis confusionales es la desorientación. Se trata de una psicosis breve en donde predomina la confusión mental, obnubilación de la conciencia, que va desde el estupor próximo al coma. La desorientación es variable, hay amnesias, delirio onírico o experiencia onírica. Prevalece en ambos sexos, de diferentes edades.

Las psicosis confusionales pueden aparecer tanto de manera progresiva, desde signos inespecíficos, como de manera brusca.

El paciente se presenta con la "máscara de la confusión", por la perplejidad, mirada perdida, ausente, perplejidad ansiosa. Agitación, impulsividad dificultad en el lenguaje (mutismo, hasta estado de ecolalia de apoyo con el interlocutor para pensar), dificultad para comprender. Las ideas aparecen confundidas, aglutinadas, sintaxis alterada. Sin lucidez ni claridad de la conciencia ni precisión para pensar. Trastornos evidentes en la memoria (fijación, evocación, falsos reconocimientos, etc). Delirios confuso oníricos, sueños de vigilia, alucinaciones visuales que se encadenan rápidamente, con temas místicos, eróticos, relacionados con el trabajo. Perturbaciones auditivas, cinestésicas, y cenectopatías. La percepción de la realidad aparece deformada.

Se cura en un lapso breve sin secuelas, en el mejor de los casos, de manera busca o progresiva. También puede cronificarse. Puede tener recidivas. Excepcionalmente, puede llegar a la muerte, que se produce por causas infecciosas o la sustancia tóxica.

Las psicosis confusionales tienen tres formas clínicas.

a- Estuporosa: predomina la alteración de la conciencia.

b- Alucinatoria: predomina el delirio onírico.

c- Delirio alcohólico.

En el onirismo puro, predominan alucinaciones vívidas con estado de confusión agudo y puede evolucionar al delirio agudo.

El delirio agudo es un estado confusional, maligno. Suele ser mortal. Predomina un estado de confusión aguda, agitación, espasmos violentos, alteración somática general del cuerpo (deshidratación, hipercalemia, aumento de socio, aumento de urea, aumento de nitrógeno), vómitos, disminución de glóbulos rojos, hemorragias.

Las causas son tóxicas siempre y se trata del cuadro más grave de los que vimos. En estos cuadros están comprometido lo físico, aparte de lo psíquico.

Trastorno del humor: psicosis maníaco depresiva

H. Ey define a la manía como un estado de hiperexitación de las funciones psíquicas, exaltación del humor y desencadenamiento de las funciones. Tiene manifestaciones psíquicas, psicomotrices y neurovegetativas. Pueden tener pródromos, como fase depresiva o de exaltación ligera. Sino, se instala súbitamente con manifestaciones de euforia, estado de bienestar, verborrea, taquipsiquia, alborotado con proyectos, irritable. La taquipsiquia puede llegar a la fuga de ideas.

En la manía todas las funciones psíquicas quedan alteradas: asociaciones alborotadas, memoria con mentismo, atención disminuida por la atención espontánea, el sujeto se distrae. La sensopercepción es superficial, con falsos reconocimientos y recuerdos. A veces, aparecen alucinaciones o pseudo alucinaciones. El humor es expansivo, con hipertimia placentera, infatigabilidad, se siente dichoso, imparable. A veces pueden ser peligrosos para si mismos o para otros.

La presentación clínica más habitual es la forma leve, la hipomanía. También puede darse una forma delirante y alucinatoria, que desestructura la conciencia. Otra forma es la sobre aguda, el furor maníaco, que se ve poco. Este implica una extrema agitación, desestructuración de la conciencia y trastornos en el cuerpo, como la inapetencia.

Hay cuadros mixtos, maníacos depresivos, con los dos estados.

La melancolía es la forma más grave de los estados depresivos. En el DSM aparece bajo el nombre de trastorno depresivo mayor.

Las depresiones se clasifican por su estructura. La melancolía es una forma de depresión. Las causas se dice que son endógenas, hereditarias,. Hay una formas de depresión agitadas (agitación psicomotriz), atípicas, frecuentemente en mujeres y jóvenes. Puede haber hiperfagia y trastornos gastrointestinales. Síntomas físicos. Hay también estados mixtos de depresión y euforia. Hay depresión en la esquizofrenia y también depresiones neuróticas.

Hay otras maneras de clasificar las depresiones. La melancolía es la depresión más grave. Henry Ey dice que allí predomina una hipertimia displacentera, tristeza, el dolor moral y la disminución psicomotriz. La melancolía tiene las siguientes formas clínicas:

- Simple: Predomina la inhibición y no el dolor moral.

- Estuporosa: predomina la inhibición psicomotriz

- Ansiosa: predomina un estado de agitación, inquietud. Lamentos, gemidos, súplicas. Ideas suicidas constantes.

- Delirante: Ideas delirantes melancólicas, cargadas de afecto, monótonas, pobres en cuanto contenido ideico. Ideas del pasado, del futuro y en las relaciones con los otros, donde el sujeto se ubica como resto. Culpa, ruina, hipocondríacos, etc. Hay una forma grave, el delirio de Cotard, donde el sujeto niega que el mundo exista y él tampoco. Se siente muerto en vida. Ideas de inmortalidad extrañas.

Hay estados mixtos y también formas monosintomáticas, donde hay pocos síntomas (acá el cuadro es más benigno). La presentación es muy variable. Pueden darse de manera aisladas, otras veces remitente, o intermitente. La forma circular se da de modo sinusal.

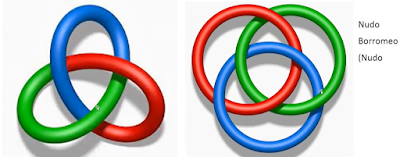

Cuadros crónicos: Paranoia. Parafrenia y Esquizofrenias.

Se trata de psicosis delirantes crónicas.

PARANOIA

Fue descubierta en 1863 y la caracteriza un delirio sistematizado ("locura crónica"), diferente al delirio pequeño. En ese sentido, hay que diferenciar el delirio del delirium.

La paranoia tiene dos grupos de formas de delirio: 1) Delirio de interpretación 2)Delirio de querulancia o reivindicación. Este último, para Kraepelin, aparece bajo dos formas de presentación: en una predomina las ideas de perjuicio (celos, persecutorio y delirio hipocondríaco) y la megalomanía (delirios de alta cuna, erotomanía, delirios místicos).

Para Kraepelin, la paranoia es el desencadenamiento insidioso de un sistema delirante, inamovible, de causas internas con total mantenimiento del querer, pensar y actuar (mantiene la conciencia). Lo que hay es un desvío del juicio para contactar la realidad.

PARAFRENIA

En 1912 Kraepelin la definió como una "bolsa de gatos", porque no se puede definir si se trata de una demencia precoz o de una paranoia. Se corresponde con formas de delirio megalómanas, de evolución crónicas, que se corresponde con la forma expansiva, delirio de imaginación (forma confabulatoria de la parafrenia), el delirio crónico de Magnan, asociado a la forma sistemática. Tiene otra forma fantástica, que se asocia al delirio de alucinación crónico o fantástico (parafrenia fantástica).

La agrupación que hace Kraepelin está propuesta como delirio imaginativo, mientras que en la paranoia el delirio es interpretativo o intuitivo.

La parafrenia es una psicosis que conserva el sentido práctico y no requiere internación, pese a que se superpone a la realidad. Si no se le tocan los delirios, no afloran.

Para Pereyra, la diferencia está en que el paranoico quiere hacer causa de sus ideas mientras que el parafrénico no. este último cuenta todo como si fuera una novela. En la esquizofrenia, en su forma paranoide, hay un desinterés por el otro.

En la parafrenia encontramos un delirio de persecución que lo acerca a la paranoia. En la paranoia no suele haber alucinaciones pero sí delirios, salvo en las formas mixtas donde hay delirios visuales. La parafrenia puede darse:

- En forma expansiva: humor aumentado, manía, pero aparecen ideas delirantes y alucinaciones, aunque con menor grado de sistematización.

- La forma confabulatoria es infrecuente. Aparecen falsos recuerdos, fabulación, historias extravagantes, alucinaciones, ilusiones de la memoria. Predomina lo imaginativo.

- la parafrenia fantástica produce delirios locos, desconcertantes, fantásticos. Las alucinaciones son muy frecuentes, auditivas y cenestésicas.

ESQUIZOFRENIA

Antiguamente este cuadro tuvo varios nombres, hasta que Bleuler propuso el término actual. Se trata de un grupo de psicosis a veces crónico y está marcada por accesos intermitentes que pueden o no retroceder y que no admiten una restitución.

Las esquizofrenias dejan fallas cognitivas e intelectuales, por eso se habla de brotes, justamente, por ese efecto de deterioro que dejan. La esquizofrenia implica un desdoblamiento de las funciones psíquicas, una desorganización (que no es demencia, donde se pierden).

Existen síntomas fundamentales y accesorios. Los accesorios son los más ruidosos, como las alucinaciones, las ideas delirantes, alteración de la memoria, del lenguaje. Son síntomas positivos, neoformaciones, o exageración de las funciones normales.

Los síntomas negativos de la esquizofrenia implican una merma de la función. Implican principalmente los trastornos en la asociación de ideas (intelectuales y volitivo), disminución de la afectividad, ambivalencia. El síntoma secundario es el autismo, la contracción del autoerotismo. Hay relajación del mundo exterior, encierro, declinación de la voluntad hacia los otros. Las funciones de motilidad, memoria y sensopercepción no se alteran, salvo en los momentos graves.