viernes, 11 de abril de 2025

martes, 18 de febrero de 2025

Las lágrimas de Eros - Georges Bataille

Marco Teórico y Contexto: Ensayo filosófico-erótico sobre la relación entre el erotismo, la muerte, la violencia y lo sagrado.

sábado, 21 de diciembre de 2024

Los traumas reales en la infancia y las intervenciones del analista

En el ámbito clínico, es cada vez más habitual que los profesionales que trabajan con niños y niñas se enfrenten, ya sea de manera explícita o disfrazada, a manifestaciones perturbadoras derivadas de Traumas Reales vividos durante la infancia. Estas experiencias impactan con tal intensidad en el psiquismo infantil que superan su capacidad para procesarlas y elaborarlas.

Los traumas en edades tempranas suelen originarse en situaciones de negligencia, maltrato psicológico y/o físico, abuso sexual y otras experiencias dañinas que afectan las relaciones familiares o el entorno vincular.

La Realidad Actual: Datos Alarmantes

En la actualidad, se observa que:

- El 54,4% de los niños y niñas son víctimas de castigo físico.

- El 62,5% sufre agresión verbal.

- El 62,9% padece otras formas de violencia.

Indicadores Clínicos de un Trauma Temprano

Los signos más frecuentes en los niños y niñas afectados por traumas incluyen:

- Actitud de cautela y miedo en el contacto con adultos.

- Conductas regresivas, como enuresis o encopresis.

- Cambios drásticos en el comportamiento, como aislamiento o retraimiento.

- Episodios de depresión.

- Conductas autodestructivas.

- Problemas escolares, ya sea a nivel cognitivo o en la relación con pares.

Elaborar lo Traumático: Un Derecho Fundamental

Todo niño o niña que ha vivido un trauma tiene el derecho inalienable a procesarlo y comprenderlo. Cuando estas experiencias no se elaboran adecuadamente:

- Se convierten en cicatrices emocionales que afectan la constitución psíquica y emocional.

- En la adolescencia y adultez, pueden dar lugar a manifestaciones clínicas como acting out, pasajes al acto, enfermedades psicosomáticas, depresiones y melancolía.

Intervenciones Clínicas

El trabajo clínico con niños y niñas requiere acciones específicas:

- Involucrar a los adultos responsables en el proceso terapéutico. En muchos casos, es esencial trabajar de manera interdisciplinaria.

- Reactivar el juego detenido, que funciona como una herramienta terapéutica para transformar la pasividad en actividad. A través del juego, emergen miedos, agresividad, ambivalencias y aspectos de la sexualidad que el analista debe interpretar.

- Garantizar el derecho a la palabra, permitiendo que el niño o niña exprese su experiencia.

- Acompañar el proceso de elaboración del trauma, proporcionando un entorno seguro y constante.

La Importancia de la Ternura

Durante el tratamiento, es esencial que el analista reintroduzca la ternura que fue negada al niño o niña. La falta de ternura en la experiencia traumática refleja un fracaso fundamental en el entorno cuidador.

miércoles, 21 de agosto de 2024

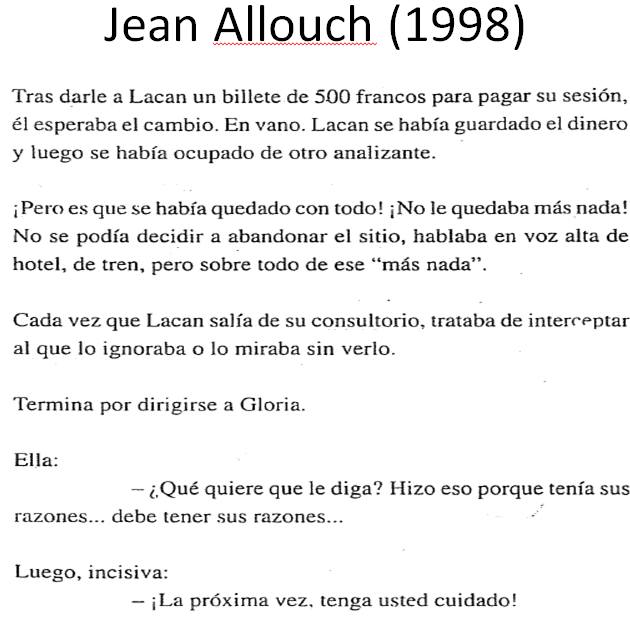

Lacan y Borges, amenazados.

Pierre Goldman, fascinado por Lacan. Su película.

Ha comenzado a circular una película sobre el juicio a Pierre Golman. El film nos presenta a alguien que delinque por motivos personales, y se quiere revolucionario. La causa del juicio es la sospecha y casi certeza de un doble asesinato.

En “Borges, sus días y su tiempo”, María Esther Vázquez, consigna algunas anécdotas sobre el escritor.

lunes, 12 de agosto de 2024

Las urgencias clínicas en púberes y adolescentes. Orientaciones clínicas.

LA PUBERTAD: Un Tiempo de Grandes Acontecimientos

La Pubertad es un segundo despertar sexual, un tiempo de cambios y de grandes acontecimientos. Se producen modificaciones notables:

A) A nivel del cuerpo: En la apariencia física y las funciones biológicas, como lo es la aparición de la Función Reproductora.

B) A nivel psíquico: La pérdida de los padres edípicos, la entrada impetuosa de una importante Fuerza Pulsional (Ello) y la subordinación de las pulsiones parciales a la Zona Genital.

¿Por qué son frecuentes los Acting Out y los Pasajes al Acto en la Adolescencia?

Para entender este tiempo que le prosigue a la niñez, debemos saber que la Adolescencia es una respuesta subjetiva -siempre singular- en la que cada adolescente trata de transformar la vorágine pulsional que lo habita en una escena fantasmática -inconsciente- que incluya y le de un marco a sus pulsiones.

No siempre se hace posible fantasmatizar las Pulsiones. Este es el motivo por el cual resultan frecuentes las Urgencias Subjetivas, los Actings Outs y los Pasajes al Acto.

LAS URGENCIAS SUBJETIVAS, LOS ACTINGS OUT Y LOS PASAJES AL ACTO

¿Cómo se manifiestan? A través de:

Los Consumos Problemáticos (de sustancias, pantallas, videojuegos).

El Aislamiento Severo, la Abulia, el Abatimiento.

Los Estallidos de Violencia que adoptan la forma de riesgosos Actings Out y Pasajes al Acto.

Las Problemáticas Alimentarias (las Anorexias, las Bulimias, la Vigorexia).

Estos son gritos sin palabras que, como analistas, debemos acompañar y leer para encontrarle su sentido.

¿Qué está ocurriendo en el estado de Urgencia Subjetiva?

En las Urgencias Subjetivas, los Actings Out y los Pasajes al Acto, los recursos simbólicos (inconscientes), la disposición a la palabra, la narrativa, quedan Momentáneamente en suspenso.

Y esto ocurre porque ha quedado fuera de juego la barrera de protección del inconsciente, que pone freno a las Pulsiones del Ello. Este Ello Pulsional se satisface en forma directa y desenfrenada.

¿CÓMO INTERVIENE EL ANALISTA ANTE UN ESTADO DE URGENCIA SUBJETIVA?

Sostén:

Le haremos notar al adolescente en estado de desestabilización psíquica que estamos-ahí para ayudarlo y, fundamentalmente, para escucharlo. Le ofertamos -esto resulta esencial- una relación humana, hospitalaria y confiable que haga, al decir de Winnicott, de "Holding" (Sostén), que lo ayude a la integración de su Yo, que momentáneamente se ha desmembrado.

Dar por verdadero:

Como analistas, le hacemos notar al adolescente que nosotros consideramos por verdadero aquello que está sintiendo. Las urgencias siempre demandan una posición activa del analista, que explicite que existe una causa para aquello que le ocurre (que habrá que construirla).

El analista irá armando -haciendo uso de las "Construcciones en Psicoanálisis"- las piezas sueltas que otorgan un sentido y una causa al desborde crítico y momentáneo del adolescente.

Participación en las decisiones

Si se hiciera necesario, realizaremos una interconsulta con un psiquiatra.

Resulta fundamental comunicarle al adolescente cualquier decisión que se tome, la razón de la misma, así como expresarle que es momentánea y de ninguna forma definitiva.Tendremos entrevistas con la familia y/o los encargados de la crianza del adolescente, para ayudarlos a que ocupen las funciones que -según estas crisis nos demuestran- se encuentran vacantes.

sábado, 11 de mayo de 2024

Prueba pericial psicológica/psiquiátrica , según la UFEM.

Prueba pericial psicológica/psiquiátrica

Al ser una prueba que requiere una nueva participación de la víctima, sólo debe realizarse cuando es estrictamente necesaria según la teoría del caso y el resto de las evidencias colectadas. Si así fuera, también debe evaluarse la pertinencia de hacer peritaje psicológico y psiquiátrico, ya que en ocasiones una evaluación solamente psicológica resulta suficiente y someter a la víctima a una segunda revisión psiquiátrica resultaría revictimizante.

Los peritajes psicológicos sobre las víctimas sólo deben estar orientados a demostrar la violencia ejercida contra ellas y la extensión del daño causado por el agresor, aunque es posible que algunas personas no presenten secuelas psicológicas a pesar de haber sufrido situaciones de violencias sexuales.

Nunca deben incluirse puntos periciales o preguntas que pretendan determinar “si el relato de la víctima presenta verosimilitud”, lo cual desvirtúa la finalidad de la evaluación pretendida pues busca poner en tela de juicio el relato de la denunciante en vez de indagar respecto a una eventual secuela del delito.

En ningún caso se deben utilizar los peritajes o informes psicológicos para indagar en la conducta sexual o social de la víctima, ni para evaluar su personalidad u otros aspectos de su vida privada146.

La tarea pericial psicológica tiene como base la implementación del proceso psicodiagnóstico que se realiza siguiendo los parámetros estandarizados de técnicas de exploración psicológica reconocidas y aceptadas mundialmente según las Reglas Internacionales del Psicodiagnóstico y del Código de Ética del Psicodiagnosticador147.

La peritación psicológica marca un recorte de la subjetividad de una persona: es el estudio de un sujeto en un momento y en un tiempo determinado; es un recorte anacrónico en su historia. Su finalidad es probatoria, no terapéutica y como tal puede ser una medida útil para demostrar la violencia ejercida contra ella y constatar secuelas psicológicas y la extensión del daño causado por el agresor, acreditando de este modo indirectamente los hechos investigados.

En el marco de estas técnicas, el punto central de cualquier exploración psicológica es la entrevista psicodiagnóstica que guía todo el proceso de evaluación, la que no puede ser suplida por la valoración de la prueba producida durante el juicio, materia propia de la actividad jurisdiccional o de las partes

La CIDH sostuvo al respecto que “Los exámenes psicológicos se deben orientar exclusivamente a constatar las consecuencias de la violencia doméstica sobre la salud psíquica de la víctima, con el objetivo de comprobar la agresión sufrida. En ningún caso se deben utilizar para indagar en la conducta sexual o social de la víctima, ni para evaluar su personalidad u otros aspectos de su vida privada”. Cfr. Informe de acceso a la justicia, 2007, párr. 19.

Es por ello que, en su caso, deberá objetarse la formulación de preguntas hacia la víctima durante el debate orientadas a explorar su psiquis, no sólo porque ello no cumple con los parámetros estandarizados de técnicas de exploración psicológica, sino por los efectos revictimizantes que traería aparejados. VIII.2.

Impertinencia del “test de fabulación”

Se conoce como “test de fabulación” al estudio pericial orientado a evaluar el perfil de personalidad y tendencias conductuales generales.

El instrumento comúnmente utilizado para ello es el Inventario Multifacético de Personalidad de Minnesota II (MMPI II). Este test consta de aproximadamente 600 preguntas y su administración dura entre 90 y 120 minutos.

Este examen pretende concluir que una persona presenta una inclinación a la fabulación, pero no permite determinar si ha mentido sobre los hechos puntuales relatados150. La realización del test de fabulación en forma generalizada y preponderante a las mujeres víctimas de violencia de género constituye una práctica discriminatoria basada en estereotipos de género151.

El presupuesto de esta medida es la falsa noción de que las mujeres son mendaces y que tienen una tendencia a exagerar o tergiversar los hechos, y no se utiliza en otro tipo de casos en los que el testimonio de la víctima es fundamental para conocer lo ocurrido (por ejemplo, hurtos en la vía pública en los que sólo el damnificado reconoce al autor). Además, en la medida que implica someter a las mujeres víctimas de violencia a un extenso cuestionario orientado a evaluar su personalidad, constituye una injerencia sobre la persona y puede causar un nuevo traumatismo o agravar su situación de estrés y angustia (revictimización).

En el caso de las personas que atravesaron un hecho de violencia sexual, la realización del test de fabulación constituye una práctica discriminatoria basada en estereotipos de género. Por estos motivos, en todos los casos, las fiscalías se deben oponer a la administración del test de fabulación a las personas que fueron afectadas por episodios de violencia sexual. En su lugar, para determinar la veracidad de los hechos relatados, deben valorar su testimonio con perspectiva de género y en conjunto con la totalidad de los elementos de prueba colectados.

148. Cafferata Nores, La prueba en el proceso penal, 2da Edición Actualizada. Editorial Depalma. Buenos Aires, 1994, pág. 37.

150. UFEM/DGPG, Guía de actuación en casos de Violencia Doméstica contra las Mujeres, ya citada, pág. 36.

151. Corte IDH, Caso Espinoza Gonzáles vs. Perú, cit., párr. 279-280. Corte IDH, Caso Véliz Franco y otros vs. Guatemala, cit., párr. 213. 74 | Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres | MPF Los estudios periciales que se realicen sobre la persona denunciante sólo pueden estar destinados a acreditar las secuelas del hecho delictivo sufrido

domingo, 5 de mayo de 2024

Los vínculos tóxicos ¿Cómo intervenir en la clínica?

|

|