jueves, 12 de junio de 2025

¿A qué jugaban los niños en la época colonial?

miércoles, 6 de noviembre de 2024

lunes, 2 de septiembre de 2024

Cuando un niño “no juega” ¿Por qué el analista tiene que inventar el Juego?

|

|

lunes, 26 de agosto de 2024

Algunas orientaciones clínicas para el tratamiento con niñas y niños

|

|

domingo, 21 de julio de 2024

Juguetes y sus puntos de vista: ¿Desde el niño o el adulto?

El gran Filósofo del arte y crítico de arte Walter Benjamín (figura importante de la Escuela Frankfurt), en 1928 ya definió aspectos que más adelante elaboró Winnicott sobre juguetes. Dice W. Benjamín:

sábado, 5 de agosto de 2023

¿Cuáles son los componentes del universo infantil?

jueves, 12 de enero de 2023

Consejos de grandes ajedrecistas

Los consejos están hechos para no ser seguidos, nos recuerda Lacan, se dirigen al yo que suele ser bastante terco. Aún así me pareció que podía ser interesante compartir estas frases de grandes maestros del ajedrez que he leído últimamente con la finalidad de armar el seminario de entrada en análisis en casos de toxicomanías. Se pueden aplicar a la vida y, muchas de ellas, inspirar al psicoanálisis. Si Freud comparó sobre todos los comienzos y finales de un análisis al ajedrez es porque este se trata de un juego lógico, pero también emparentado al arte. Hoy arrancamos esta nueva aventura. Se trata de trabajar entre el arte y el cálculo, como dice uno de estos maestros. Dejo por acá estas notas para quienes quieran recogerlas.

miércoles, 26 de octubre de 2022

Niños tímidos: ¿Y si los acxompañamos a jugar?

viernes, 7 de octubre de 2022

viernes, 26 de agosto de 2022

viernes, 1 de abril de 2022

sábado, 29 de enero de 2022

miércoles, 15 de diciembre de 2021

Los tiempos lógicos y cronológicos

El tiempo es la sustancia de la que estoy hecho.

El tiempo es un río que me arrebata, pero yo soy el río;

es un tigre que me destroza, pero yo soy el tigre;

es un fuego que me consume, pero yo soy el fuego.

El mundo, desgraciadamente es real;

yo desgraciadamente soy Borges.

J. L. Borges, "Nueva refutación del tiempo"

viernes, 3 de septiembre de 2021

La subjetividad en peligro. Procesos identificatorios fallidos en neurosis y psicosis

El sábado 21/8/21, la Lic. Clemencia Baraldi dictó un Taller Clínico titulado "La subjetividad en peligro. Procesos identificatorios fallidos en Neurosis y Psicosis".

👇A continuación, los apuntes de la conferencia.👇

La construcción metapsicológica deviene de un apremio clinico. Es decir, nosotros teorizamos para entender la clínica y en el interjuego entre clínica y teoría, los profesionales debemos encontrarnos, en esta tarea imposible que es psicoanalizar.

Caso Francisco

Niño de 6 años, consultan los padres, con quien mantiene una primera entrevista para saber qué lugar ocupa el niño en la estructura discursiva familiar. No recibo niños sin padecimiento (ej., si los padres consultan porque no es el niño ideal para los padres) ni a niños cuyos padres no se comprometan a colaborar con el trabajo.

El primer obstáculo que se presenta es que Francisco no puede quedarse solo ni por un minuto. Uno de los padres siempre tiene que estar con él, sino se angustia de manera insoportable: llora, pega, se pega... La analista le dice al niño que el padre está en la sala de espera y que puede brir la puerta cada vez que lo desée. El niño entra y sale varias veces del consultorio.

La familia duerme y come, toda junta. El padre dejó de trabajar, de manera que toda la responsabilidad económica queda del lado de la madre. Francisco dice que juega y la analista le muestra los juguetes que considera que son adecuados para su edad. Él los rechaza, diciendo que son juguetes de bebé. L analista le invita a traer sus juguetes. El niño aparece con unos dinosaurios, que nombra correctamente. La analista le pregunta, entonces, a qué jugarán.

¿Cómo a qué jugamos? -pregunta el niño. -Este es el T-rex, este es braquiosaurio...

Francisco no puede entrar en ficción alguna. No juega. El padre se pregunta dónde está Francisco, cuál es su rasgo. Él dice que Francisco hace lo mismo que toda la familia. Hay un detalle de esta pregunta del padre, que es que él deja de trabajar al momento que nace su hijo. La pregunta paterna incumbe al hijo, pero también a la función.

¿Qué es jugar?

En Más allá del principio del placer (1920), Freud describe el fort-da, el primer juego del niño que observó en su nieto cuando él jugaba repetidas veces con un carretel, articulando un par de significantes: fort (afuera), da (adentro, vuelve). En determinado momento, Freud marca que el niño se mira al espejo y dice "El bebé oohh", el bebé se va.

El juego no es simplemente placer y Freud se pregunta por qué el niño juega a aquello que lo angustia: las idas y venidas de su madre, que para el niño son arbitrarias. El niño hace activo lo que sufre pasivamente, de manera que el niño logra domesticar lo traumático. Pasa a regular la presencia-ausencia y no simplemente padecerla. El jugar es una carta de ciudadanía para transitar la infancia.

Jugar no es lo mismo que nombrar o coleccionar juguetes. Los elementos que forman parte del juego son 4:

1) Recurencia: En el fort-da, vemos que el niño pasa largas horas haciendo que la madre vaya y vuelva.

2) Fabricación del juguete: El mejor juguete es aquel que el niño es capaz de fabricar, porque es la primer metáfora del sujeto. Cuando un niño logra esto, logró ingresar a la polisemia del lenguaje. De esta manera, un colador de fideos puede ser un casco, ó un palo de escoba un caballo; una sábana, una capa de super-héroe.

3) La organización de la ficción: El niño sabe que lo que hace no es la realidad, pero cree en esa ficción. De esa ficción, el niño debe poder entrar y salir. No hay ficción en un niño que pega la mesa con su sonajero.

4) Un par de significantes. En el fort-da, hay un fort para un da, o un da para un fort. Con Lacan diremos que entre ese par de significantes, S1 y S2, emerge el sujeto y se secreta ese objeto a. Este juego es el que permite luego decir luego "El bebé se va del espejo del Otro".

Cuando un niño puede reconocerse distinto del Otro sólo si se ha encontrado en el espejo. El estadío del espejo tiene que ver con esa posibilidad humana de reconocerse allí donde no est en el espejo. El niño a los 6-8 meses se reconoce en el espejo y gira su cabeza, esperando la sanción del Otro, que le devuelven la idea de que quien está allí, es él. El niño ahí confirma algo que ya intuye: él no es parte del cuerpo de la madre. Para esto, debe acontecer lo que llamamos segunda identificación.

La identificación

Este concepto recorre toda la obra de Freud, aunque en el capítulo 7 de Psicología de las masas y análisis del yo (1921) se lo trata muy especialmente. Freud propone a la identificación como la más temprana exteriorización de una ligazón afectiva con otra persona, de la que se toma un rasgo.

Hay que diferenciar identificación de mímesis. La mímesis habla de un todo, como un camaleón que forma parte del paisaje. La identificación secundaria toma un rasgo y requiere del registro simbólico, anudado a lo real y a lo imaginario, para apropiarse de él.

¿Pero qué entendemos por primera identificación? Se trata de una identificación al padre primordial. Esto Freud lo dice posteriormente a 1921 en Psicología de las masas, El Yo y el ello es de 1923 y en la página 23 nos dice que esto nos reconduce a la génesis del ideal del yo, donde se esconde la identificación primera y de mayor valencia del individuo: la identificación con el padre de la prehistoria personal. ¡Prehistoria! Freud relaciona permanentemente la ontogénesis (los procesos de la subjetividad y de los procesos psíquicos) con la filogénesis (el proceso de hominización). Hay humanidad cuando se constiuye el lenguaje, que requiere de una prohibición como invariante de estructura. La prohibición de la que se trata es la del incesto, del que Freud da cuenta en la construcción del mito de Tótem y Tabú. En este mito, un macho dominante tomaba para sí a todas las mujeres. También está la figura del tótem, que suele ser un animal sagrado del que se rescata un rasgo. Por ejemplo, la bravura del león. A este animal, en ocasiones especiales, se lo mata y se lo devora, pensando que en esta incorporación se incorpora un rasgo de este animal. Los hermanos expulsados matan al hombre aliándose, y lo devoran, pero incorporan la renuncia a al menos una mujer, la madre, y a la idea de matar al padre. La muerte de este padre en manos de sus hijos, se constituye en significante que legaliza lo humano por el lenguaje.

El mito de Freud es interesante, donde no interesa si ocurrió o no, sino notar que mucho de lo que Freud dijo allí aparece mucho fantasmáticamente en la neurosis obsesiva y en sus rituales. En la neurosis obsesiva, la problemática del padre toma una consistencia muy interesante y digamos, al paso, que allí donde hubo un mito, lacan dijo que iba a convertirlo en una premisa lógica. En Ancore dice que porque hubo alguien que no ingresó en la lógica de la castración, es que ahora todos ingresamos, dando lugar a los matemas de la sexuación.

La primera identificación es mítica, anaobjetal, inaugural, indatable, necesita de un Otro primero para que se produzca. Se trata de un Otro simbólico que pueda armar cuerpo en el niño. Esto significa que quien desarrolla la función materna debe responsabilizarse desde su deseo que el niño "le llora" y debe calmar y poner palabras a eso que le pasa. En La negación, vemos que hay un primer acto psíquico en el niño por el cual él expulsa la cosa cuando incorpora el lenguaje, porque la madre le habla a alguien entronizado y deseado. Esto no depende de lo biológico, sino de lo simbólico, que si no está trae aparejado problemáticas muy complejas.

Entonces, en la primera identificación el niño recibe a través de la función materna la herencia filogenética de la humanidad. Lo que a la humanidad le llevó siglos construir, el niño lo recibe en pocos meses: recibe el lenguaje. Hoy ya se sabe todo esto a nivel neurológico. El lenguaje y las distintas lenguas generan cambios que organizan el cuerpo. La madre, hablando, organiza una serie pulsional -mirada, voz, boca, musculatura-, intrincándolas. En esta identificación, se incorpora la lengua materna.

La segunda identificación es a un rasgo que permite saber que yo no soy el otro. Hay fracasos en la segunda identificación, en donde un niño, en lugar de tomar un rasgo del padre, hace del padre. Camina y habla como él. Peor aún los niños que se mimetizan con un animal y hacen de ese animal. No es que juegan a ser un perro, sino que se han mimetizado con él en lo que es un fracaso de esta segunda identificación. De esta manera, la identificación exige del Otro, pero a la vez hay que salir de él tomando un rasgo. Por ejemplo, el nombre propio: nos lo han puesto, pero nos lo apropiamos para saber quiénes somos. En el estadío del espejo, el niño confirma lo que sabía anteriormente, de manera que se anudan los registros de manera tal que si uno se rompe, se desencadenan los otros.

Como Lacan proviene de la psiquiatría, nos deja el concepto de desencadenamento, irrupción de la psicosis, donde los registros dejan de funcionar como tal. En el espejo, donde el niño confirma imaginariamente -en su imagen-, lo que de alguna manera ya sabía en lo simbólico (su nombre, por ejemplo) y anudado a lo real, que es el registro que no correspone a la imagen ni del símbolo, pero que anudado a los otros dos permite acotar.

En la salida del estadío del espejo hay un anudamiento de la imagen (el niño se ve en el espejo), con lo simbólico (el niño se nombra, dice "yo") y de real, porque parte de su organismo no hace parte del yo. El yo es cuerpo, no es el organismo biológico. El cuerpo es pulsional, que responde a las representaciones del inconsciente.

Sin identificación secundaria (al rasgo) no hay ingreso ni salida del el estadío del espejo. Allí está el rasgo unario, que al niño lo vuelve Uno en una serie. Sobre ese rasgo unario se agregan una gran cantidad de identificaciones que van a permitir que Freud diga que el yo es un prcipitado de identificaciones, sedimentadas en esta primera identificación. Vamos a encontrar patologías pre-especulares, porque no ingresan o no salen del estadío del espejo, como los campos de las psicosis y el autismo.

La segunda es una identificación al rasgo y la tercera es una identificación al síntoma del Otro ó a su deseo. Esta tercera identificación no requiere de una relación previa. Freud la ilustra con las jóvenes donde una recibe la carta de su amado y se desmaya, haciendo que el resto de las jóvenes se desmayen, identificadas al problema de la que recibió la carta. Esto se ve frecuentemente en los fenómenos de masa.

Caso Horacio (adolescente)

Horacio se presenta mal vestido, mal higienziado, quejoso. Es traído por sus padres "por las dudas, por si algo se puede hacer". Las sesiones se inician entre sus reclamos y sus saltos. "Tengo que trabajar con albañiles", dice el niño, al que su padre arquitecto lo lleva a las obras.

El niño brinca del escritorio al piso y del piso al diván. "¿Es gracioso o no es gracioso?", pregunta el niño comulsivamente. La analista dice que él quiere caer en gracia, pero que no es lo mismo que la gracia se caiga. A veces, Horacio habla con voz de pito muy aguda; otras, con una voz de ultratumba que resuena como un trueno y es muy difícil de soportar. Es evidente que la adolescencia le cayó en el cuerpo sin poder soportarla. El adolescente en cuestión no puede especularizar ni simbolizar lo real de la pubertad.

¿Cómo simbolizar los cambios de voz, esquema corporal, disrupción libidinal sin resortes simbólicos que den consistencia? Una tarde, al finalizar una sesión, toma un papel del escritorio y lo devora masticándolo lentamente. La analista lo mira con benevolencia y le dice que él quiere llevarse algo de allí. Afirma con su cabeza y se retira con menos ansiedad que de costumbre. Otro día, ingiere una tarjeta con el nombre de la analista. ¿Se trata de la comida totémica? Sí y no. Sí, porque estamos ante una transferencia real en donde los acontecimientos son reales y no simplemente recuerdos de lo reprimido. En 1913 Freud sostuvo que la primera identificación es canivalística y que se trata de una incorporación. Y no, porque esta incorporación es un andamiaje que si bien permite muchas cosas, no repara lo no realizado en su momento.

Horacio empieza a venir con gusto y puede incluir voluntariamente una herramienta fundamental para el trabajo: la escritura. Trae un cuaderno y en el que consolida sus dichos y sus preocupaciones. Por ejemplo "Las personas sexuales son putas, los que se miran y se tocan son putos", "No me gustan las mujeres". Rechazo de una sexualidad que no puede ser abordada ni afectada.

En otro tramo de su tratamiento, aparece con un ratón real en una jaula. Saca el ratón de su jaula y ante el estupor de la analista, se lo introduce en la boca una y otra vez. ¿Un ratón? De todos los animales, produce rechazo por unanimidad. ¿Qué quiere decir Horacio en esta escena que muestra? Nuvamente él se lleva algo a la boca. De devorarlo, ¿Qué rasgo podría incorporar? La analista le dice que para hablar del ratón, será necesario que lo deje en el cuarto contigüo. Él acepta a regañadientes, pero esta prohibición lo remite nuevamente a la escritura, donde escribe "¿Cuándo serpa el día en que una mujer abrace y bese un ratón?"

Trabajar sobre la escritura es siempre un recurso muy importante en estos casos donde la incorporación de la lengua no ha quedado sellada por la emergencia de la letra propia. Hay un fallido de la primera identificación, porque la segunda no puedo sellar a la primera. La letra es litoral entre lo real y lo simbólico, es decir, sin ser puramente real ni simbólico, hay algo que él ya puede engarzar de estos dos registros.

En el campo de las estructuras holofraseadas -psicosis, por ejemplo-, la transferencia no navega por los ríos de la palabra y aún cuando esté presente, remar solo con ella sería como echar los bofes en el remo, cuando el navío está en la arena, omo señala Lacan. La operación analítica será realizada sobre su caligrafía.

¿Cuándo será el día que una mujer

abrace y bese un ratón?

Esta frase él la acepta y se constituye en un ahelo. Este pasaje de ratón a rato, es posibilitado por la estrctura. Si uno se manejara por el campo de la palabra, no podría producir esta operación por el fracaso de la primera identificación. Horacio se afirma en lo que está diciendo y se afirma, dice que sí le gustan las mujeres. Deja de huir cada vez que su padre ingresa en el hogar; incluso, puede armar una precaria historia de sí mismo, que permite una mpinima ubicación del momento del conflicto donde implosiona la estructura, cosa que sucede cuando lo real de cuerpo irrumpe en la adolescencia, sin que exista cobertura simbólica e imaginaria que lo acote.

Esta operación produce una baja en la ansiedad, una mejor convivencia. Horacio sigue utilizando la escritura, pero ¿es realmente eso una incorporación de la lengua, que no aconteció cuando era niño? Esta escritura es una suplencia. Hay una relación entre tiempos lógicos y tiempos cronológicos, por la cual en clínica de niños uno se pregunta qué tan temprano llegamos tarde. Nacemos anatómicamente superdotados, pero neurológicamente prematuros, maduración que termina a los 5 años de edad. Si ciertas zonas del cerebro no se irrigan en determinado momento, aparece el fenómeno del desgaste, por el cual ya no se irriga. La atención antes de los 5 años es más deseable que luego.

En el caso de Horacio, esta suplencia de incorporación permite una serie de mejorías, pero no lo saca de su psicosis. Un día una chica una chica lo invita a tomar café, y el no va porque "A mí no me gusta el café". O sea, café es solo café y no ingresa en la polisemia del lenguaje.

Si comparamos el primer caso con el segundo, podemos decir que ambos son dos trabajos pedidos por encargo. Está la dificultad de que no es el sujeto que consulta por su síntoma. En ninguno de los dos casos hay síntoma, en el sentido que el sujeto no relata algo de sí mismo que molesta y que genera transferencia, cosa que tampoco hay.

En el caso de Francisco, no podemos decir que esté loco. La analista le indicará al padre que intervenga ante la conducta del niño de pegarle a la madre y que la pareja parental duerma sin los hijos. De esta manera, Francisco dice "Hubo pelea en casa, pero esta vez yo no tuve la culpa", de manera que sale del todo conglomerado de su familia.

Con Francisco la analista se vale del dibujo, ya que él no puede jugar. No aparecen dibujos de personas, pero sí zombies, plantas, peces, lo que extiende el tiempo para que no tenga que salir a confirmar la presencia de la madre. Es un caso que se puede apostar a la neurosis. Comparado con el caso de Horacio, podemos decir que la maniobra en la trasnferencia de no leer lo que dice, sino la escena que monta y trabajar sobre la escritura, va a permitir una estabilización y una mejora en el padecimiento.

Son dos casos donde hay fallidos identificatorios, pero con estructuras diferentes. En ambos hay algo que el analista puede hacer.

lunes, 9 de agosto de 2021

No se necesitan juguetes para poder jugar

Una máxima en la clínica con niños y en la educación del nivel inicial es que cuánto menos cosas haga un juguete, más cosas hará la mente del niño/a. En este sentido, es importante disponer de espacios lúdicos dónde se priorice el jugar y no el juguete.

Los niños y las niñas pequeñas no necesitan de juguetes para jugar. Solo hace falta cualquier objeto para que ellos y ellas comiencen a crear un mundo lúdico variado. Estos juguetes se conocen como "juguetes de estructura simbólica abierta".

Objetos que no tengan un uso específico para que puedan desarrollar un juego libre que no límite sus creaciones al momento de jugar. Que le den alternativas de explotación, sin tener una función especifica, para que sean ellos los que les asignen características, dándole vida, imaginando colores, realizando sonidos, etc. De esta manera, transformarán un objeto común en algo lúdico.

Es por eso que muchas veces repetimos las actividades, ya que es importante que esos objetos vuelvan a estar a su disposición para afianzar lo aprendido y seguir explorando apoyado en esos conocimientos.

Estos objetos son el puente para descubrir el mundo que los rodea, descubren que esos objetos ocupan un espacio social y cultural.

Luego ese conocimiento les permite darle otro uso, otro significado... hacer una metáfora.

Así crecen las posibilidades, los pueden transformar, desarrollando de esta manera un pensamiento lógico.

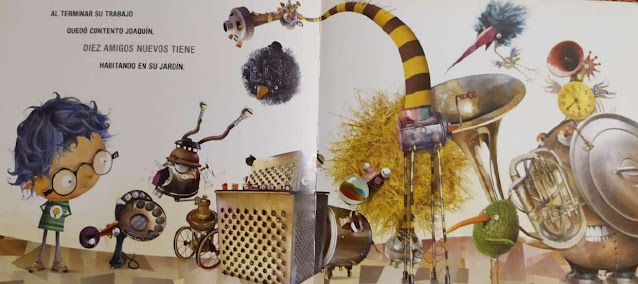

Cerramos la entrada con el cuento "El zoo de Joaquín" como un caso dónde podemos observar que muchas veces los objetos se pueden transformar en cosas maravillosas:

Por otro lado compartimos la importancia del juego simbólico a la edad de dos años y el trabajo en grupo, que posibilita el aprendizaje a partir de las acciones de sus pares.