Por Luciano Lutereau

Luego de la reciente aparición de la biografía titulada Sidonie Csillag, la “joven homosexual” de Freud–1 escrita por dos periodistas y publicada originalmente en alemán–, y a pesar de que dicho libro apenas recoja en unas pocas páginas la impronta del tratamiento con Freud, el informe de la “joven homosexual” –según un nombre que se debe a Lacan, dado que Freud no llama a la paciente de ese modo en ningún momento– ha producido una notable repercusión en la bibliografía psicoanalítica.

En este artículo2 avanzaremos con el propósito de realizar una lectura detallada del artículo “Sobre la psicogénesis de un caso de homosexualidad femenina” en función de tres preguntas específicas y articuladas: a) en relación al modo de presentación de la paciente, ¿por qué Freud la toma en tratamiento?; b) ¿puede afirmarse de modo concluyente que Freud la trata cómo una neurótica? c) en tal caso, ¿qué elementos dificultan concluir el tipo clínico en juego?

La iniciación del tratamiento

Una muchacha de dieciocho es traída a la consulta por su padre luego de un intento de suicido, en el cual la joven intentara arrojarse a las vías de un tren. El incidente ocurre después de un episodio en que, caminando por el centro de la ciudad junto a una cocotte a la que cortejara –“la pésima fama de la dama era directamente una condición de amor”–,3 ambas mujeres se encuentran repentinamente con el padre de la más joven, quien lanza una mirada furiosa a su hija. Luego de advertir el parentesco entre la joven y el hombre que acababan de cruzar, la cocotte propone dar término a la relación y la muchacha corre a precipitarse en las vías del tren. Freud consigna este episodio, al menos, de dos maneras distintas: a) en primer lugar, propone que los paseos de la joven con su amada tienen el propósito de “desafiar”4 al padre –incluso llega a concebir la consolidación de la homosexualidad, en este caso, como modo de “venganza”5 respecto del padre–; b) en segundo lugar, Freud destaca la indiferencia con que la muchacha se pasea por las calles.6

En este punto, una primera pregunta que se desprende es la siguiente: dado que el primer aspecto es el que sirve de hilo conductor del caso, ¿de qué modo fundamenta Freud la “intencionalidad” de los paseos de la muchacha? Para Freud la conducta de la joven se presenta con cierta “artificialidad” en la medida en que su elección de partenaires está comandada porque “nunca eran mujeres a las que se reputase de homosexuales y que así le habrían ofrecido la perspectiva de una satisfacción”.7 De este modo, cancelada la posibilidad de contacto sexual, el interés de la joven por las mujeres es interpretado por Freud como una conducta “dirigida” al padre.

El hecho capital –para Freud– que subtiende la venganza respecto del padre se encuentra hacia los dieciséis años, cuando un nuevo embarazo de la madre frustró la expectativa de recibir un niño del padre. Por lo tanto, “sublevada y amargada dio la espalda al padre, y aun al varón en general”.8

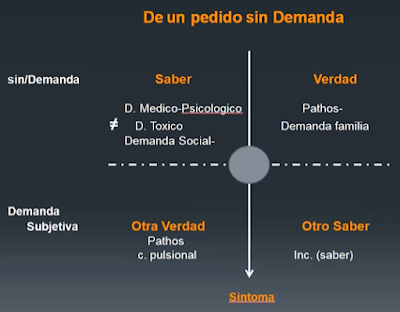

Una de las primeras cuestiones que Freud consigna, de acuerdo a este modo de presentación es que la muchacha “no estaba frente a la situación que el análisis demanda”.9 Esta situación es caracterizada por Freud según una triple condición: a) alguien dueño de sí mismo sufre un conflicto interior; b) se queja respecto de ese conflicto; c) solicita auxilio a otra persona. Refiere estos tres aspectos como “notas ideales”10 para el inicio de un tratamiento. No obstante, no cabría considerarlos como excluyentes, dado que inmediatamente menciona el caso de dos circunstancias en las que cumpliéndose dichos requisitos no se presentan casos favorables al psicoanálisis: el “contratista”11 y el “donante piadoso”12. Por lo tanto, el cumplimiento de estos rasgos no era para Freud una condición suficiente para la iniciación de un tratamiento. La circunstancia específica por la cual la joven homosexual es la siguiente:

“… los motivos genuinos de la muchacha, sobre los cuales tal vez podía apoyarse el tratamiento analítico. No intentó engañarme aseverando que le era de urgente necesidad ser emancipada de su homosexualidad […] agregó, por el bien de sus padres quería someterse honradamente al ensayo terapéutico, pues le pesaba mucho causarles una pena así.”13

En función de esta referencia, puede considerarse que Freud habría tomado en tratamiento a la joven homosexual, no por la presencia de un conflicto psíquico –ni por la participación de una queja y un pedido a otro, coordenadas características de la neurosis–, sino por el cumplimiento de un rasgo propio de la formulación de la regla fundamental. En “Sobre la iniciación del tratamiento” (1913), Freud había afirmado que la relativa confianza o desconfianza que el paciente tuviera respecto del tratamiento era un factor prescindible –incluso asevera que los pacientes más confiados son aquellos que abandonan la cura al primer obstáculo–, ya que el único aspecto determinante era el cumplimiento de la regla de asociación libre. Esta última es parafraseada, en la última parte del artículo, no sólo por sus condiciones de no omisión y no sistematicidad, sino como una “promesa de sinceridad”14. Por lo tanto, la honestidad de la muchacha, que confesara abiertamente que su elección amorosa no era en modo alguno conflictiva, o bien, que no padecía de ningún conflicto con un aspecto de su sexualidad, junto con el pesar que ocasionalmente estuviese produciendo en sus padres –tópico que, luego, Freud resignifica a partir de la actualización transferencial de la venganza hacia el padre– son el asidero para ensayar la prueba del tratamiento. No obstante, cabe destacar, desde un comienzo, que el ingreso de la joven homosexual al dispositivo no se circunscribe según los modos de presentación habituales de las neurosis.

La naturaleza de la mostración

Dos preguntas podrían formularse a partir de las consideraciones precedentes: a) teniendo en cuenta las repetidas ocasiones en que Freud afirma que no se trataba de una muchacha “enferma”15, que “en modo alguno era neurótica”16, “ni aportó al análisis síntoma histérico”,17 ¿qué estatuto diferencial otorgarle al desafío dirigido al padre?; b) destacando el carácter “mostrativo” de la conducta de la joven homosexual, ¿cómo especificar el tipo de acto en cuestión, o bien delimitar la diferencia entre la “perversión transitoria” de un acting out y el acto propiamente perverso?

Respecto de la primera cuestión –el desafío dirigido al padre–, el caso no presenta elementos explícitos que permitan reconducirlo al acting out típico de una histérica. Sin embargo, Freud no traza explícitamente esta distinción. Por lo tanto, cabría preguntarse: ¿qué indicios clínicos permiten diferenciar el desafío histérico de una modalidad de desafío propia de la homosexualidad femenina?

A propósito del segundo aspecto mencionado, ¿qué versión del padre es la que se pone en juego en la conducta desafiante? Dicho de otro modo, en aquello que se le muestra al padre, ¿qué es lo que se busca enseñar? Mientras que el acting out típico de la neurosis se encuentra enmarcado en una pauta general de desconocimiento –en lo fenoménico, más o menos extraño para quien lo realiza–, aquí la escena se presenta sin tales velos subjetivos. La pregunta anterior, entonces, podría formularse del modo siguiente: ¿cuál es la especificidad la mostración en la homosexualidad femenina?

La historia infantil

Es la segunda sección de “Sobre la psicogénesis…” la que propone una descripción de la historia infantil de la joven homosexual. Se afirma allí, por ejemplo, que “la comparación de los genitales de su hermano con los propios, ocurrida al comienzo del período de latencia (hacia los cinco años o algo antes), le dejó una fuerte impresión”.18 Sin embargo, Freud no consigna en qué podría haber consistido esa impresión. Para el caso, bien podría haberse tratado de cualquiera de los destinos que, años más tarde, consignaría en su trabajo sobre la feminidad. Por lo tanto, cabe desprender de este aspecto tres consideraciones: a) en primer lugar, si bien Freud afirma que la joven había atravesado sus años infantiles con la actitud normal del complejo de Edipo, no hay indicios clínicos consignados que refrenden esa afirmación teórica; b) en segundo lugar, la ecuación niño-falo, que ocupa un lugar destacado en la génesis de la homosexualidad femenina, no se encuentra fundamentada en la historia infantil, sino, como se indicará a continuación, en la pubertad; c) en tercer lugar, el papel de sexualidad en la infancia no es relevado más allá de la afirmación de que “hubo muy pocos indicios de onanismo de la primera infancia”.19 Podría consignarse como un elemento que dificulta el esclarecimiento diagnóstico el hecho de no encontrar, en el caso de la joven homosexual, una neurosis infantil ni una historia del síntoma, ni una vinculación con el ejercicio o el impacto de la sexualidad en la infancia, elementos que permitirían hablar de una neurosis adulta soportada en el modelo de un conflicto temprano.

Un segundo elemento a considerarse encuentra en la atención al modo específico en que Freud afirma la ecuación niño-falo en el caso. La “inferencia” es presentada en los términos siguientes:

“Entre los trece y catorce años manifestó una predilección tierna y, a juicio de todos, exagerada por un niñito que aún no había cumplido los tres años y a quien podía ver de manera regular en un parque infantil. Tan a pecho se tomó a ese niño que de ahí nació una larga relación amistosa con los padres del pequeño. De ese hecho puede inferirse que en esa época estaba dominada por un fuerte deseo de ser madre ella misma y tener un hijo.”20 (las cursivas son nuestras)

En primer lugar, cabría interrogar no sólo qué tipo de razonamiento es el que se presupone en este pasaje conclusivo, dado que es evidente –según un postulado lógico elemental– que de un hecho no puede inferirse nada, o bien cualquier cosa, y que el vínculo deductivo (aunque éste no parece que sea el caso) es una relación entre preposiciones y no entre hechos. En segundo lugar, podría compararse el corolario de esta ilación, que redunda en la interpretación fálica del deseo de recibir un hijo del padre, con otro procedimiento inferencial utilizado por Freud, aunque ésta vez en el caso Dora:

“Como las acusaciones contra el padre se repetían con fatigante monotonía, y al hacerlas ella tosía continuamente, tuve que pensar que ese síntoma podía tener un significado referido al padre.”21

En esta mención puede notarse nuevamente un mecanismo inferencial, cuyo fundamento es bastante distinto del anterior. En este caso, Freud aplica un principio que ya había esclarecido en La interpretación de los sueños, i.e., la contigüidad inmediata de dos elementos indica una relación intrínseca entre ambos,22 o bien –según la expresión freudiana en el caso Dora– “una conexión interna, pero todavía oculta, se da a conocer por la contigüidad, por la vecindad temporal de las ocurrencias, exactamente como en la escritura una a y una b puestas una al lado de la otra significan que ha querido formarse con ellas la sílaba ab”23. Del análisis comparativo de esta inferencia, fundamentada claramente de un modo teórico por Freud, y la interpretación fálica del deseo de un hijo a partir del mero interés por un niño –como si eso fuera de suyo–se desprende un nuevo punto que dificulta la lectura del caso de la joven homosexual desde la perspectiva del uso que hace la neurosis del falo.

En este punto, podríamos añadir también que, dado que la muchacha había asistido al nacimiento de otro de sus hermanos cuando se encontraba en la antesala del período de latencia, y esto no produjo “influjo particular alguno sobre su desarrollo”,24 no queda claro cuál sería el motivo para insistir en el alcance del nacimiento del hermano. Nuevamente, la justificación parecería encontrarse en un procedimiento argumentativo. Freud destaca la coincidencia en el tiempo del embarazo de la madre con el interés por las mujeres, y afirma el vínculo entre ambos elementos del modo siguiente:

“La trama que habré de revelar en lo que sigue no es producto de unos dones combinatorios que yo tendría; me fue sugerida por un material analítico tan digno de confianza que puedo reclamar para ella una certeza objetiva. En particular decidieron en su favor una serie de sueños imbricados, de fácil interpretación.”25

No obstante, dichos sueños (y su interpretación en el curso del tratamiento) no se encuentran consignados en el artículo de Freud –a diferencia del análisis pormenorizado de los sueños que se formula en el caso Dora–.

Un tipo clínico insondable

A partir de los puntos anteriores –i.e., a) la ausencia de una neurosis infantil que pueda ser reconducida al fundamento de un padecimiento sintomático actual; b) el carácter aparentemente injustificado del procedimiento inferencial que concluye un deseo de recibir un hijo del padre en la pubertad y de la correlación en la coincidencia del embarazo de la madre con el interés por la mujeres (cuando, incluso, puede advertirse un enamoramiento por una maestra en la infancia y, por lo tanto, destacar en el mismo caso episodios que problematicen el intento de sostener férreamente la correlación mencionada); c) la falta de elaboración explícita de formaciones del inconsciente como cometido del tratamiento–, puede cernirse la dificultad para concluir sobre el tipo clínico que subyace al caso de la joven homosexual.

Podríamos, quizá, proponer la siguiente hipótesis clínica: en función de los “motivos genuinos” por los que es tomada en tratamiento, junto con el carácter “artificial” de su conducta mostrativa dirigida al padre, es posible que Freud haya considerado que, inicialmente, se tratara de la actuación en una neurosis. Esta hipótesis sólo podría sostenerse si se ofreciera, al mismo tiempo, una hipótesis en relación al motivo de la derivación con que el tratamiento concluye.

Podría postularse un primer punto de aproximación al caso de la joven de la homosexual de Freud: cuestionar la lectura de una identificación viril en la posición masculina que la muchacha actualiza con la cocotte. La noción de identificación viril denota un tipo de identificación imaginara constituida como respuesta a la pregunta qué es ser una mujer para un hombre. Desde una perspectiva freudiana, el caso paradigmático para dar cuenta de este aspecto es el de Dora, que en su relación con la señora K. se encuentra identificada con el señor K siendo la afonía un síntoma que soporta una coordenada simbólica de aparición del padecimiento. En el caso de la joven homosexual, en cambio, no puede encontrarse la presencia de un soporte imaginario de este tenor. La relación entre la muchacha y la cocotte es descrita en los siguientes términos:

“Si esta muchacha bella y bien formada exhibía la alta talla del padre y, en su rostro, rasgos más marcados que los suaves de las niñas, quizás en eso puedan discernirse indicios de una virilidad somática. A un ser viril podían atribuirse también algunas de sus cualidades intelectuales, como su tajante inteligencia y la fría claridad de su pensamiento cuando no la dominaba su pasión. […] Más importante, sin duda, es que en su conducta hacia su objeto de amor había adoptado el todo el tipo masculino, vale decir, la humildad y la enorme sobreestimación sexual que es propia del varón amante, la renuncia a toda satisfacción narcisista. […] Por tanto, no sólo había elegido un objeto femenino; también había adoptado hacia él una actitud masculina.”26

Nuevamente, en una descripción comparativa con el caso de Dora, cabe destacar que la virilidad de la joven homosexual se atribuye, según Freud, a una condición somática más que a una identificación imaginaria. En segundo lugar, a propósito de su actitud hacia sus objetos amorosos, destaca que la joven amaba con las condiciones de un amor masculino. Entonces, este aspecto no debería confundirse con una identificación viril en ningún sentido. Dora, de quien Freud consideraba que estaba enamorada del señor K., no adoptó nunca una posición masculina –en los términos en que Freud la describe– para dirigirse a su objeto amoroso. Dora recibía copiosos regalos del señor K., era el objeto de numerosas atenciones, y como una forma de identificación viril podría pensarse la fantasía que enlazaba dichos acontecimientos con la vida marital que unía al señor K. con su esposa. En el seminario 8 Lacan destaca claramente que la identificación viril nada tiene que ver con la adopción de una actitud masculina.27

Ahora bien, si el “modo masculino de amar” no puede ser reconducido a la virilización de la histeria, cabría interrogar con mayor detenimiento sus condiciones como hilo conductor que pudiera servir a los fines de trazar, positivamente, una aproximación estructural. La descripción freudiana del tipo masculino del amor se expresa en los siguientes términos:

“Su humillación y su tierna falta de pretensiones […] su felicidad cuando le era permitido acompañar a la dama un poquito más y besarle la mano […] su peregrinación a los lugares donde la amada había residido alguna vez…”28

Asociada por Freud a un tipo de elección de objeto en el varón –estudiado en su trabajo de 1910 dedicado a la degradación de la vida amorosa–, cabría destacar no sólo el aspecto que mienta la condición del objeto, sino también la posición del sujeto. Para la joven homosexual, la pésima reputación de las amadas era un rasgo destacado, “sus primeras exaltaciones estuvieron dirigidas a mujeres que no tenían fama de una moralidad particularmente acendrada […] la pésima fama de la ‘dama’ era directamente para ella una condición de amor”.29 En relación a este último punto, es que también podría apreciarse cierta dimensión del carácter mostrativo de la joven homosexual. Antes que a la dama, sería al padre a quien se buscaría enseñar cómo amar a una mujer. La relación entre el amor puro de la muchacha y el carácter degradado de la cocotte es explicitado por Freud del siguiente modo:

“…proclamaba, de esa su amada divina, que, siendo ella de origen aristocrático y viéndose llevada a su posición presente sólo por unas condiciones familiares adversas, conservaba también en esto su dignidad íntegra.”30

Enseñarle al padre cómo se trata a una mujer, incluso a aquella mujer que el padre jamás consideraría. Demostrarle al padre que ahí donde él no puede apreciarlo, y advierte no más que una cocotte, en realidad puede encontrarse una dama. Este último aspecto es valioso para entrever los matices del desafío que enlaza a la muchacha con su padre. Si bien varios casos freudianos podrían ser leídos a la luz de un desquite del Otro (en el caso de Dora y el “Hombre de la ratas” las fantasías de venganza están en un primer plano), no en todos ellos este elemento tiene el mismo valor. El desafío de la joven homosexual, a diferencia del de Dora –quien, por ejemplo, se entregara al dispositivo analítico para, luego de la interpretación del segundo sueño, anunciar que no volvería–, consistió en mostrar descaradamente un modo de idealización del partenaire al que ella se sometía con devoción.

Como un último punto, cabe destacar las referencias freudianas al mecanismo que responde por la génesis de la homosexualidad. Promediando la segunda sección del artículo, Freud se pregunta lo siguiente:

“¿Cómo se entiende que la muchacha, justamente por el nacimiento de un hijo tardío, cuando ella misma ya era madura y tenía fuertes deseos propios, se viera movida a volcar su ternura apasionada sobre la que alumbro a ese niño, su misma madre, y a darle expresión subrogada de esta? Según todo lo que se sabe de otros lado, se habría debido esperar lo contrario.”31 (cursiva añadida)

Para atisbar el sentido de la frase subrayada podría pensarse, una vez más, en el caso Dora. El desengaño con el señor K. no hizo más que dirigirla al padre y a la denuncia de que éste querría entregarla en función su relación con la señora K. En el caso de la joven homosexual, luego del desengaño del padre, a partir del embarazo de la madre, sólo hubiese podido esperarse que recrudeciera su queja respecto del padre. Por lo tanto, podría conjeturarse que, en la mención anterior, Freud está indicando explícitamente que el mecanismo en cuestión –“dar la espalda al padre”,32 “hacerse a un lado”–33 no denota una operación típica de la neurosis. Una indicación indirecta, esta vez, también puede encontrarse en la afirmación siguiente: “Y esto no acontece sólo bajo las condiciones de la neurosis, donde estamos familiarizados con el fenómeno; parece ser lo corriente. En nuestro caso, una muchacha…”.34 El sentido adversativo entre una frase y aquella que la continúa podría considerarse ejemplar.A propósito de la terminación del tratamiento, con la sugerencia de Freud de una derivación a una analista mujer, se destaca la fundamentación siguiente:

“En realidad trasfirió a mí esa radical desautorización del varón que la dominaba desde su engaño por el padre. Al encono contra el varón le resulta fácil, por lo general, cebarse en el médico. […] Interrumpí, entonces, tan pronto hube reconocido la actitud de la muchacha hacia su padre, y aconsejé que si se atribuía valor al ensayo terapéutico se lo prosiguiese con una médica.”35

En este punto, no sólo cabría interrogar la dificultad de Freud para ubicarse en la transferencia en otro lugar que no sea la posición del padre. Lacan36 ya ha destacado oportunamente este aspecto. Además es relevante tomar nota de que la derivación se justifica en función de una posición reticente al dispositivo analítico. Es en función de esta indicación que Lacan pudo también afirmar que la homosexualidad femenina “balbucea”37 el discurso analítico. La disputa del saber supuesto con el analista –cabe destacar que la joven homosexual rechazaba las intervenciones de Freud degradándolas al lugar de comentarios “interesantes” –38 redunda en la asunción de un saber sobre el goce. Por eso, podría conjeturarse, si Freud recomienda la continuación del tratamiento con una analista mujer, esto podría deberse a dos cuestiones: a) con una analista mujer el desafío perdería el término obligado de su mostración (el varón) y algún aspecto egodistónico de esa forma de gozar podría ser esclarecida; b) Freud habría modificado su consideración inicial acerca del caso. Si, en un primer momento, podría haber considerado que se trataba de la actuación de una histérica –ya hemos advertido, en otro apartado, el valor que se otorgaba a que no hubiera habido consumación de un acto sexual–, sobre el final de artículo pareciera que Freud se hubiese disuadido de esa impresión original. Lo que inicialmente se mostraba como un acting era luego el núcleo mismo de la transferencia. De este modo, el caso podría ser entrevisto en función de los movimientos que lleva, en la iniciación del tratamiento, la construcción de una “hipótesis diagnóstica”:39 lo que al comienzo era leído negativamente –la falta de comercio sexual, dado que “su castidad genital, si es lícito decirlo así, permanecía incólume” –40 era luego interpretado positivamente como una condición fija y excluyente de un amor puro –cuando la joven “insistía, una y otra vez, en la pureza de su amor y en su disgusto físico por el comercio sexual”–.41 La clínica freudiana se presenta, al igual que en sus otros historiales, como una lectura de los obstáculos, como un rectificación de las presentaciones inmediatas. Después de todo, ¿no era el fundador mismo del psicoanálisis, aquél que consideró que la sexualidad no es sinónimo de genitalidad, el que inicialmente creyó difícil que una muchacha pudiera gozar más que de unos pocos “besos y abrazos”?42

1 Cf. Rieder, I; Voigt, D. (2000) Sidonie Csillag, la “joven homosexual” de Freud. Buenos Aires: El cuenco de plata, 2004.

2 Este texto responde a una interlocución con Lujan Iuale y Santiago Thompson, con quienes hemos publicado Posiciones perversas en la infancia (Buenos Aires, Letra Viva, 2012), libro que inició una deriva de investigación que se plasmará en un segundo libro sobre homosexualidad femenina, cuyo título será: Sentir de otro modo. Amor, deseo y goce en la homosexualidad femenina (Letra Viva, en edición). La publicación se enmarca en un proyecto de investigación con sede en la UCES.

3 Freud, S. (1920). “Sobre la psicogénesis de un caso de homosexualidad femenina”. En Obras Completas, Vol. XVIII. Buenos Aires, Amorrortu, 1993, p. 154.

4 Ibíd., p. 152.

5 “…el padre debía enterarse en ocasiones de sus tratos con la dama; de lo contrario perdería la satisfacción de la venganza, que era la más acuciante para ella”. (Ibíd., p.153.)

6 Freud, S. (1920). Op. Cit., p. 155.

7 Ibíd., p. 154.

8 Ibíd., p. 151.

9 Ibíd., p. 143.

10 Ibíd.

11 Ibíd.

12 Ibíd., p. 144.

13 Ibíd., p. 147.

14 Cf. Ibíd., p. 136.

15 Ibíd., p. 144.

16 Ibíd., p. 151.

17 Ibíd., p. 149.

18 Ibíd., p. 148.

19 Ibíd.

20 Ibíd., p. 149.

21 Freud, S. (1905). “Fragmento de análisis de un caso de histeria”. En Obras Completas, Vol. VII (pp. 1-108). Buenos Aires: Amorrortu, 1993, p. 42.

22 “En un psicoanálisis se aprende a reinterpretar la proximidad temporal como una trama objetiva; dos pensamientos en apariencia inconexos, que se siguen inmediatamente uno al otro, pertenecen a una unidad que ha de descubrirse, así como una a y una b que yo escribo una junto a la otra deben pronunciarse como una sílaba, ab” (Freud 1900, 257).

23 Freud, S. (1905). Op. Cit., p. 35.

24 Freud, S. (1920). Op. Cit., p. 149.

25 Ibíd.

26 Ibíd., p. 148.

27 Cf. Lacan, J. (1960-61). El seminario 8: La transferencia. Buenos Aires: Paidós, 2004, p. 281.

28 Freud, S. (1920). Op. Cit., p. 153.

29 Ibíd., p. 154.

30 Ibíd., pp. 146-147.

31 Ibíd., p. 150.

32 Ibíd., p. 151.

33 Ibíd., p. 152.

34 Ibíd., p. 159.

35 Ibíd., p. 157.

36 Cf. Lacan, J. (1964). El seminario 11: Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis. Buenos Aires: Paidós, 2007.

37 “La homosexual no está de ningún modo ausente de lo que le queda de goce. Lo repito, eso le torna fácil el discurso del amor. Pero es claro que eso la excluye del discurso psicoanalítico, que ella no puede más que balbucear a duras penas.” (Lacan, 1971, 18).

38 Freud, S. (1920). Op. Cit., p. 156.

39 Freud, S. (1913). ”Sobre la iniciación del tratamiento”. En Obras Completas, Vol. XII (pp. 121-144). Buenos Aires: Amorrortu, p. 126.

40 Freud, S. (1920). Op. Cit., p. 146.

41 Ibíd., p. 151.

42 Ibíd., p. 146.

Fuente: Por Luciano Lutereau "¿Cómo amar a una mujer? La “perversión” de la joven homosexual de Freud" - Imago Agenda