La transferencia es algo más que un concepto del psicoanálisis, aunque se haya estudiado muchísimo. Freud, desde 1895 hasta casi el final menciona a la transferencia. Hay un seminario dedicado a la transferencia y Lacan lo introduce como un concepto fundamental y habla de ella hasta el final de su obra.

La transferencia es nuestra praxis misma, pues sin transferencia no hay tratamiento. Para Freud, la transferencia era una palanca exitosa al tratamiento ó el arma más poderosa de las resistencias. Freud utiliza estos términos guerreros, pues todo analista sabe se trata de un campo de batalla donde hay que tiene que poner el cuerpo y que hay situaciones tensas, con toda la intensidad de las emociones y pasiones.

La transferencia es un recurso y un estado de arte, porque implica una investigación sobre temas que no necesariamente están escritas en los libros.

No toda transferencia es la que se produce en el análisis. Julia Kristeva, filósofa conemporánea, nos dice en su libro Historias de amor que toda la historia de la humanidad es una inmensa y permanente transferencia. En una charla de café entre dos amigos hay una transferencia... o en una peluquería, el profesor o el cura de la Iglesia. Se le deposita al otro un cierto saber, pero con eso no basta para hablar de la transferencia en el análisis.

En el tratamiento, le debemos al paciente la transferencia. Él es quien viene a transferirnos su saber. Estructuralmente, el sujeto necesita transferirle su saber a un otro, una respuesta, una solución. Alguien padece y va a la consulta buscando una solución en el supuesto saber del analista.

Lacan dice que la transferencia es la intromisión del tiempo de saber. Hay un tiempo en que el sujeto necesita saber, pero paradojalmente eso le causa terror. La resistencia justamente se presenta para no saber tanto.

La transferencia es un ritual que comienza a operar contra el terror de lo que le acontece al sujeto, cuyo padecimiento se expresa, pero inconscientemente le permite acceder a una verdad que lo va a liberar.

Diana Rabinobich decía que la transferencia es una fuente de ficción que se dirige al Otro. Ella introduce el término "carta de amor" tomándolo de Lacan, en el sentido que es una carta de amor que se le escribe al Otro durante todo el tratamiento. Es decir, cesará de escribirse cuando cese el tratamiento. Que cese esa escritura implica que se fue escribiendo otra carta, que es la versión propia que va teniendo el sujeto. No nos olvidemos que el proceso analítico implica, además de la transferencia, que el sujeto deje de buscar la solución en el Otro para que después vaya -desidentificación mediante- encontrando su propia pregunta hacia su verdad, lo que le pasa.

Fernando Ulloa nos decía que la transferencia es el lugar donde se despliega el inconsciente, una forma de decir que es la puesta en acto del inconsciente. En la unión entre analista y paciente se despliega la transferencia.

Freud, que fue el primero, en 1985 nos habla de la falsa conexión en Psicoterapia de la histeria. Es un concepto muy rico, porque nos habla de una falsedad que nos va a remitir a algo verdadero y auténtico.

Para Freud, el poeta deja hablar al inconsciente en voz alta. El material que el paciente trae a la sesión es una forma de decir otra cosa, por ejemplo una película. Lacan decía que el artista, en sus disciplinas varias, nos lleva la delantera porque el inconsciente habla en la obra.

Beltor Brech dice, en Un hombre es un hombre:

“Mi madre hizo una cruz en el calendario el día que nací, y yo era el que gritaba: ese pequeño montón de cabellos, de uñas y de carne, soy yo, soy yo (…) Solo no eres nadie. Es preciso que otro te nombre."

Podemos pensar si la transferencia no es el lugar donde el sujeto nace por segunda vez. Ni siquiera venir al mundo es nacer como sujeto. Es cierto que algo viene al mundo, que si tiene la suerte que otro lo reciba, lo nombre, le hable, lo ame, lo acune... Va a nacer ese sujeto. La transferencia puede ser un lugar donde, a partir de ese encuentro con el otro, es lo que le permite a un sujeto llegar a nombrarse y emerger allí, a través del discurso y la palabra.

El sujeto nace, se alumbra, tomando un poco el título. El objetivo del análisis es pasr por la experiencia de la convicción de que existe el inconsciente. En la práctica, los pacientes en un principio rehúsan sobre los lapsus, diciendo que se equivocaron. O consideran que los sueños no tienen importancia. Luego el paciente empieza a ver que lo que dice tiene alguna conexión con lo que le pasa y allí va haciendo esa experiencia de que el inconsciente existe. Brech lo escribe, sin saberlo, con su frase.

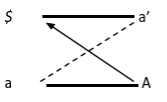

La transferencia se relaciona con las formaciones del inconsciente y el analista pasa a formar parte del inconsciente. En el análisis, el paciente nos ubica en el lugar del Otro, las veces que sea necesario para ese paciente. En general, lo hacen en figuras parentales o en otro lado que no somos nosotros. Es una falsa conexión y es increíble que esa ficción logre un efecto de verdad que vemos en los tratamientos. El analista es tomado por lo que no es, por lo que el paciente cree que es.

Una vez que se instala el sujeto supuesto saber, se instala la trasferencia. No se trata de un saber técnico, sino de algo que es supuesto por el paciente y que nosotros lo vamos a hacer jugar, sin creérnosla. El deseo del analista es muy particular, está vaciado de cuaqluier cosa que podríamos esperar de otras relaciones como la amistad o la parentalidad. El analista se vacía de prejuicios, su moral, suposiciones, poniéndolo en suspenso. Este trabajo es una posición y el pivote de un tratamiento. El único saber que est'en juego es el saber del inconsciente.

El silencio del analista implica que no hable desde su yo, no que se quede mudo. La idealización va en contra del tratamiento, porque el sujeto debe dejar de encontrar la respuesta en el Otro, para encontrar su propia pregunta. Si uno se erige en lugar del maestro y de que se las sabe todas, o un gurú, está cerca de la figura de la hipnosis, que no produce ningún tipo de saber o de querer saber. La posición del analista, según Lacan, es la del hipnotizado y no la del hipnotizador: uno escucha y guía a través de lo que al paciente escucha en su propio discurso y apertura del inconsciente.

La esperanza del paciente que acude a análisis nos deja pensar en cómo se ofrece al analista. Se ofrece vestido de aquellos rasgos que él cree que lo han hecho amable para el Otro. El amor de transferencia tiene que ver con ser alojado. El analista no corresponde a ese amor, pero eso lleva tiempo, sino el paciente se va. La paciencia del analista es esencial, Spinozza decía que la paciencia cauteriza todas las heridas. Esto es por los tiempos de las intervenciones y por la sensación que tiene el paciente de que a la segunda sesión ya lo dijo todo, que ya se quejó. El paciente cree que está complaciendo al analista, a veces se piensan "el paciente preferido" del analista.

Frente al amor a transferencia, Freud dice que hay que mantenerlo. No se debe sofocarlo ni cuestionarlo, porque el paciente está apostando a tener un lugar y alguien que lo reciba. La única singularidad que se pone en juego es el estilo de cada analista. Silvia Amigo decía que a cada "tú" se le habla distinto. Lo mejor es cuando se trabaja con esa transferencia amorosa "light", la que le permite al sujeto seguir asociando y si algo se detiene es rápidamente reencauzable.

¿Qué pasa cuando la transferencia no es la ideal? Toca poner el cuerpo en el campo de batalla. Lacan dijo que para saber lo que ocurre en la transferencia, hay que saber lo que pasa en el tratamiento. Y para saber lo que pasa en el tratamiento, hay que saber de dónde viene la palabra. ¿Qué palabra está viniendo? ¿Es una palabra de injuria, excesivamente amorosa?

Caso 1

Veamos un caso de una transferencia de cierta incomodidad: Un paciente, con una vida amorosa de muchos años, ya no mantiene relaciones con su pareja y por eso mantiene relaciones con otras mujeres por fuera. Mantiene relaciones casi de noviazgo con estas mujeres, donde deseaba y quería sentirse deseado. cada vez que la analista abordaba el tema de la pareja, él se siente incómodo y no puede hablar de eso, diciendo que está todo bien, que nunca pensó separarse y que no tiene relaciones porque quizás ella intuyó algo. Él la cataloga como un ángel.

Ellos se van a unas vacaciones por Europa y al regreso relata que no sabe por qué, pero que en Roma la pasó muy mal, porque no podían estar de acuerdo en nada. Menciona que sintió que el amor estaba patas para arriba. ¡Como Roma, que es amor al reves!, interviene la analista. El sujeto supuesto saber debe poder soprender. El paciente captó esto y pudo empezar a tocar este tema.

Caso 2.

Una joven de mediana edad tiene dificultad con la toma de decisiones. Es universitaria y hace teletrabajo. Manifiesta mucho cansancio y lo adjudica a postergar cosas para adelante. En la sesión también posterga temas "Eso lo hablamos la próxima...". Posterga también decisiones vitales, como la maternidad. En una oportunidad ella habla de una peersona que tiene 30 años más que ella, y dice "Para llegar a ella a mi me faltan 40 y pico de años". La analista le pregunta por su edad. Ese error de cálculo le permitió pensar sobre el tiempo.

Otro día, llama media hora más tarde, bastante preocupada y confundida porque no sabía el horario. Ella dice "Qué increíble cómo se pasa el tiempo"

¿Cómo se pasa el tiempo o cómo lo dejás pasar? - le responde la analista.

Esto tuvo un efecto, porque se trabajó qué se deja para adelante.

Caso de transferencia negativa

Tras dos meses de tratamiento, el paciente le transmite al analista cierta dificultad en las relaciones sexuales. Él se queja mucho. En una de las últimas sesiones donde se quejaba, el analista le dice que pruebe con diferentes recursos para condimentar la escena íntima. Él paciente se enoja y le dice "Claro, porque vos te las sabés todas, sos el libro gordo de Petete" y desde ahí no fue más.

En este caso, la sugerencia no estaba mal, pero en la supervisión el analista notó que no hizo pregunta, sino que afirmó. No es la misma enunciación, en algunos pacientes el saber genera una reacción negativa.

Cuando la transferencia negativa se ha muy intensa y el analista no logra bajar esa emoción, el analista puede poner un límite. "Si vos vas a seguir sin escucharme, estás tan enojado, no voy a poder seguir ayudándote"

¿Abstinencia o indolencia?

Hace poco una ex paciente de Lacan, Gérard Miller, relató que le estaba contando un sueño a Lacan, donde asociaba que la hora de levantarse eran las 5 de la mañana, horario en que la Gestapo se llevaba a los judíos durante en el Holocausto. Inmediatamente Lacan se levantó y le pasó la mano por la mejilla. La paciente dice geste à peau (gesto en la piel), que homofónicamente en francés suena como Gestapo. En este caso, por parte de Lacan hay abstinencia, porque no hay un despliegue de la relación sexual, ni tampoco puso algo de su singularidad. Seguramente, el relato fue tan vívido y tan asociado con la paciente, que se conmovió y le hizo una caricia.

Fernando Ulloa hace esta distinción para intervenir, en el sentido que no es lo mismo la abstinencia que la indolencia. A veces se toma a la abstinencia como frialdad emocional. El caso de geste à peau fue un acto significante de Lacan.

Fuente: Esta entrada se redactó con las notas del taller clínico "La transferencia: sus vertientes luminosas y sombrías" a cargo de la Lic. Irene Fuchs